Cuaderno Urbano Nº42 | Año: 2025 | Vol. 42

ARTÍCULO DE FONDO

HACIA CIUDADES VERDES E INCLUSIVAS: EL PAPEL DE LOS ESPACIOS VERDES PÚBLICOS EN BARRIOS INFORMALES LATINOAMERICANOS

TOWARDS GREEN AND INCLUSIVE CITIES: THE ROLE OF PUBLIC GREEN SPACES IN LATIN AMERICAN INFORMAL SETTLEMENTS

RUMO A CIDADES VERDES E INCLUSIVAS: O PAPEL DOS ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS EM BAIRROS INFORMAIS DA AMÉRICA LATINA

Gonzalo de la Fuente de Val

Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid (España); Fondo Verde Internacional ONG & Instituto Superior del Medio Ambiente de Madrid (ISM).

E-mail: gonzalo.delafuente@fondoverde.org

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7540-6238

Resumen

Este ensayo analiza el papel de los espacios verdes públicos (EVP) en barrios informales de América Latina, mediante una revisión crítica de la literatura. Se aborda su valor socioambiental, impacto en la calidad de vida, desigualdades en su distribución, barreras estructurales para su implementación y modelos de gobernanza inclusiva. Se destaca que los EVP mejoran la salud pública, fortalecen el tejido social y mitigan riesgos climáticos, aunque su desarrollo en barrios informales se ve limitado por factores legales, institucionales, financieros y riesgos sociales. La tesis central plantea que su potencial transformador se logra mediante intervenciones participativas, contextualizadas y cogestionadas, que reconozcan el derecho universal a una ciudad verde e inclusiva. Avanzar hacia la equidad urbana demanda políticas públicas sensibles a desigualdades históricas. A su vez, se requieren procesos de planificación que integren a la ciudadanía, promuevan la justicia espacial y fortalezcan la participación activa en la construcción del entorno urbano.

Palabras clave

Espacios verdes; barrios informales; justicia ambiental; gobernanza participativa; inclusión urbana

Abstract

This essay examines the role of public green spaces (PGS) in informal settlements across Latin America through a critical review of the literature. It addresses their socio-environmental value, impact on quality of life, inequalities in distribution, structural barriers to implementation, and models of inclusive governance. The analysis highlights that PGS are essential for physical and mental health, social cohesion, and resilience against climate change, although their development in informal settlements is constrained by legal, institutional, financial factors, and social risks. The central thesis argues that their transformative potential is realised through participatory, contextualised, and co-managed interventions that recognise the universal right to a green and inclusive city. Advancing urban equity requires public policies sensitive to historical inequalities, alongside planning processes that engage citizens, promote spatial justice, and strengthen active participation in shaping the urban environment.

Keywords

Green spaces; informal settlements; environmental justice; participatory governance; urban inclusion.

Resumo

Este ensaio analisa o papel dos espaços verdes públicos (EVP) em bairros informais da América Latina, através de uma revisão crítica da literatura. Aborda o seu valor socioambiental, impacto na qualidade de vida, desigualdades na sua distribuição, barreiras estruturais à implementação e modelos de governação inclusiva. Destaca-se que os EVP são essenciais para a saúde física e mental, coesão social e resiliência face às alterações climáticas, embora o seu desenvolvimento em bairros informais esteja limitado por fatores legais, institucionais, financeiros e riscos sociais. A tese central defende que o seu potencial transformador é alcançado através de intervenções participativas, contextualizadas e cogestionadas, que reconheçam o direito universal a uma cidade verde e inclusiva. Avançar para a equidade urbana exige políticas públicas sensíveis às desigualdades históricas e processos de planejamento que integrem a cidadania, promovam a justiça espacial e fortaleçam a participação ativa na construção do ambiente urbano.

Palavras-chave

Espaços verdes; bairros informais; justiça ambiental; governação participativa; inclusão urbana

DOI: https://doi.org/10.30972/crn.42428869

INTRODUCCIÓN

La urbanización en América Latina ha estado históricamente marcada por procesos urbanos desiguales y excluyentes (CUVI & VÉLEZ, 2021; DEL CASTILLO, 2020). Las ciudades de la región han experimentado un crecimiento acelerado acompañado de dinámicas de informalidad que han dejado a millones de personas al margen de los beneficios asociados con la planificación urbana formal. Según datos de la CEPAL (2024), América Latina es la región más urbanizada del mundo en desarrollo: alrededor del 82 % de su población vive en zonas urbanas, y dos tercios residen en ciudades con más de 20.000 habitantes. Sin embargo, más del 25 % de esta población urbana habita en asentamientos informales —como favelas, campamentos, invasiones, barriadas o barrios marginales, conocidos en el mundo anglosajón como slums— (ONU HABITAT, 2015). Es decir, aproximadamente uno de cada cuatro habitantes urbanos reside en este tipo de barrios, caracterizados por la baja calidad de la vivienda, la falta de servicios básicos, la inseguridad jurídica del suelo y, de forma particular, la escasez de espacios verdes públicos (en adelante, EVP).

Esta exclusión socioespacial no solo restringe el acceso a infraestructuras urbanas fundamentales, sino que perpetúa desigualdades ambientales profundas, que afectan directamente la salud, el bienestar y la integración social de las comunidades afectadas. Los residentes de estos entornos marginales enfrentan de forma constante enfermedades, violencia y riesgo de desalojo (ONU HABITAT, 2015), así como distintos grados de informalidad, precariedad y vulnerabilidad, en un contexto estrechamente vinculado a la pobreza estructural (CEPAL, 2024). A ello se suman fenómenos como las islas de calor, las inundaciones y el estrés psicosocial, que intensifican las brechas socioambientales en las ciudades.

En este marco, los EVP han adquirido creciente relevancia en las últimas décadas, consolidándose como un componente clave para el desarrollo de ciudades más justas, saludables y resilientes. Parques, plazas y bosques urbanos son infraestructuras públicas esenciales en las sociedades urbanas contemporáneas. Lejos de ser meros elementos paisajísticos, estos espacios cumplen funciones ecológicas, sociales y simbólicas de gran valor. Contribuyen al equilibrio ambiental, la mitigación del cambio climático y la mejora de la salud física y mental (ONU HABITAT, 2024). Asimismo, fortalecen el tejido social y promueven el sentido de pertenencia y cohesión comunitaria (WHO, 2016).

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece un marco global que reconoce expresamente la necesidad de construir ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles (ODS 11), así como de reducir las desigualdades dentro de los países y entre ellos (ODS 10) (ONU, 2015). Ambos objetivos están estrechamente ligados con una distribución equitativa de los beneficios urbanos, entre los cuales destacan, de manera significativa, los EVP. No obstante, la planificación urbana tradicional tiende a reproducir lógicas excluyentes, priorizando las áreas formales y mercantilizando el verde urbano. Este sesgo contradice los principios de justicia espacial y equidad ambiental promovidos por los ODS, y contribuye a reforzar las barreras históricas entre la ciudad formal e informal.

En este contexto, los barrios informales representan un doble desafío: por un lado, son territorios sistemáticamente marginados de las políticas públicas; por otro, albergan formas comunitarias, resilientes e innovadoras de apropiación del entorno, frecuentemente ignoradas por la planificación convencional (WRIGHT ET AL., 2012). En numerosos asentamientos, las propias comunidades —ante la ausencia de apoyo institucional— asumen un rol activo en la mejora del entorno mediante prácticas autogestionadas y adaptadas a sus necesidades cotidianas (CRAVINO, 2020; ORTIZ Y SILVA, 2019; CALDEIRA, 2017). En Bogotá (Colombia), por ejemplo, se han creado espacios verdes con canchas, juegos y jardines (HERNÁNDEZ, 2012); en Contagem (Brasil), se han preservado áreas naturales desatendidas por el municipio (JUNTTI ET AL., 2021); y en La Serena (Chile), residentes de asentamientos informales propusieron y gestionaron la creación de un parque urbano (REYES ET AL., 2023).

La producción científica sobre EVP ha aumentado significativamente en las últimas dos décadas, incorporando enfoques interdisciplinarios que van desde la ecología urbana hasta la justicia ambiental. Sin embargo, persisten vacíos importantes en relación con los barrios informales. La mayoría de los estudios se enfoca en contextos del norte global o en sectores formales de ciudades latinoamericanas, relegando las experiencias, desafíos y potencialidades de los territorios informales a un lugar marginal en el debate académico. Esta omisión limita una comprensión integral del fenómeno y dificulta el diseño de políticas públicas sensibles a las realidades urbanas más vulnerables.

Ante este escenario, el ensayo plantea que la incorporación de los EVP en asentamientos informales debe entenderse como un componente central de las políticas urbanas orientadas a la equidad, y no como una intervención paisajística ni como una mejora ambiental aislada. Superar enfoques tecnocráticos y superficiales implica avanzar hacia estrategias fundamentadas en modelos de gobernanza participativa y arraigo comunitario, capaces de prevenir nuevas dinámicas de exclusión y minimizar efectos no deseados. En este marco, la investigación se orienta por la siguiente pregunta: ¿de qué manera contribuyen los EVP a la construcción de ciudades más inclusivas en los barrios informales de América Latina, y qué políticas públicas pueden favorecer su integración de forma equitativa, participativa y sostenible?

MATERIAL Y METODOLOGÍA

Este ensayo, de carácter exploratorio y enfoque cualitativo, se basa en una revisión narrativa de literatura científica. A diferencia de las revisiones sistemáticas o metaanálisis —centradas en evaluar cuantitativamente evidencia empírica sobre cuestiones muy delimitadas—, la revisión narrativa permite articular enfoques teóricos y metodológicos diversos, ofreciendo una comprensión más contextualizada, flexible y argumentativa del fenómeno estudiado (UMSCHEID, 2013). Esta estrategia resulta especialmente adecuada para abordar problemáticas urbanas complejas, atravesadas por dimensiones sociales, políticas y culturales, donde el conocimiento disponible es disperso y carece de estandarización (GREEN ET AL., 2006).

Se realizó una búsqueda documental no exhaustiva de publicaciones académicas producidas entre 2005 y 2025, utilizando como fuentes principales siete bases de datos, entre ellas ScienceDirect, ResearchGate, Google Scholar, Redalyc, Dialnet, Scielo y Latindex. Se emplearon combinaciones de palabras clave en español e inglés, tales como: “espacios verdes”, “barrios informales”, “asentamientos informales”, “green space”, “informal settlements” y “slums”. Los criterios de selección incluyeron estudios que cumplieran al menos una de las siguientes condiciones:

- ofrecer evidencia empírica o conceptual sobre la relación entre espacios verdes y contextos urbanos informales;

- abordar ciudades latinoamericanas o establecer comparaciones pertinentes con otras regiones del Sur Global; y

- contribuir con reflexiones críticas sobre justicia espacial, participación ciudadana o modelos de gobernanza ambiental.

Se incluyeron tanto estudios de caso como trabajos teóricos y de política urbana, con el propósito de captar la diversidad de escalas, enfoques y perspectivas presentes en el campo. Se seleccionaron 29 documentos, y la búsqueda se complementó con la revisión de las referencias bibliográficas contenidas en esos trabajos, alcanzando un total de 78 fuentes analizadas. Tras una lectura preliminar y clasificatoria, el análisis se organizó en cinco ejes temáticos que estructuran los resultados del estudio: (1) Funciones socioambientales de los EVP; (2) Calidad y apropiación de los espacios verdes; (3) Desigualdad en el acceso al verde urbano; (4) Obstáculos estructurales y dilemas urbanos; y (5) Gobernanza inclusiva y prácticas emergentes. A través de estos ejes, y mediante una lectura crítica e interpretativa de los estudios, se busca construir una visión integrada del vínculo entre informalidad urbana, espacios verdes e inclusión en las ciudades latinoamericanas.

Es necesario reconocer ciertas limitaciones inherentes al enfoque narrativo. Su carácter no sistemático introduce un grado de subjetividad en la selección e interpretación de fuentes, mientras que la heterogeneidad de escalas, metodologías y objetivos dificulta establecer comparaciones directas o patrones consistentes (UMSCHEID, 2013). Además, la producción académica centrada específicamente en la intersección entre barrios informales y espacios verdes sigue siendo limitada y fragmentaria, lo que restringe la posibilidad de generalizaciones sólidas. No obstante, este tipo de revisión permite construir un discurso interpretativo riguroso, capaz de identificar vacíos, generar conexiones significativas y enriquecer el debate sobre justicia ambiental, derecho a la ciudad y estrategias urbanas más inclusivas.

RESULTADOS. HALLAZGOS TEMÁTICOS DE LA LITERATURA: FUNCIONES, BARRERAS Y MODELOS DE INTERVENCIÓN EN EVP INFORMALES

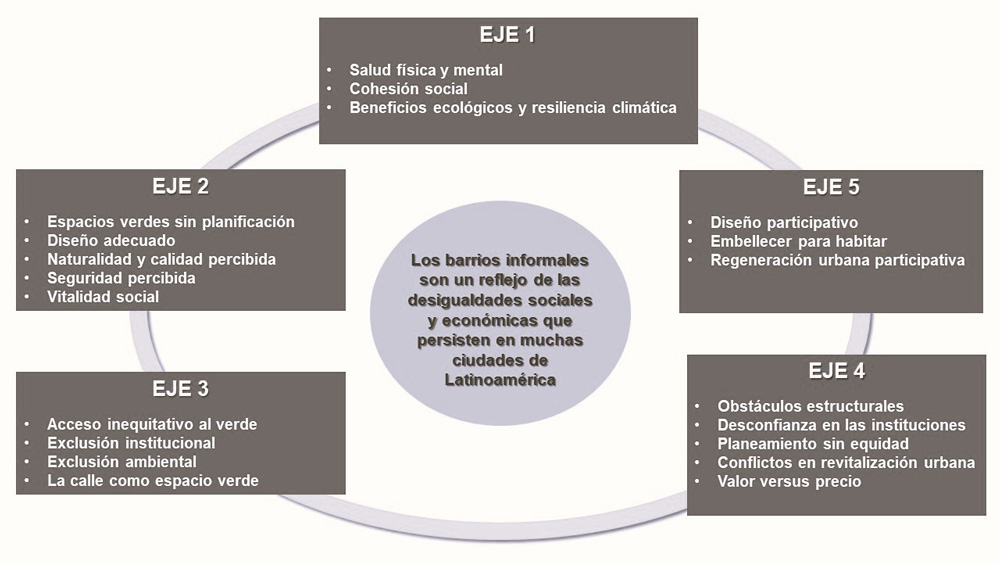

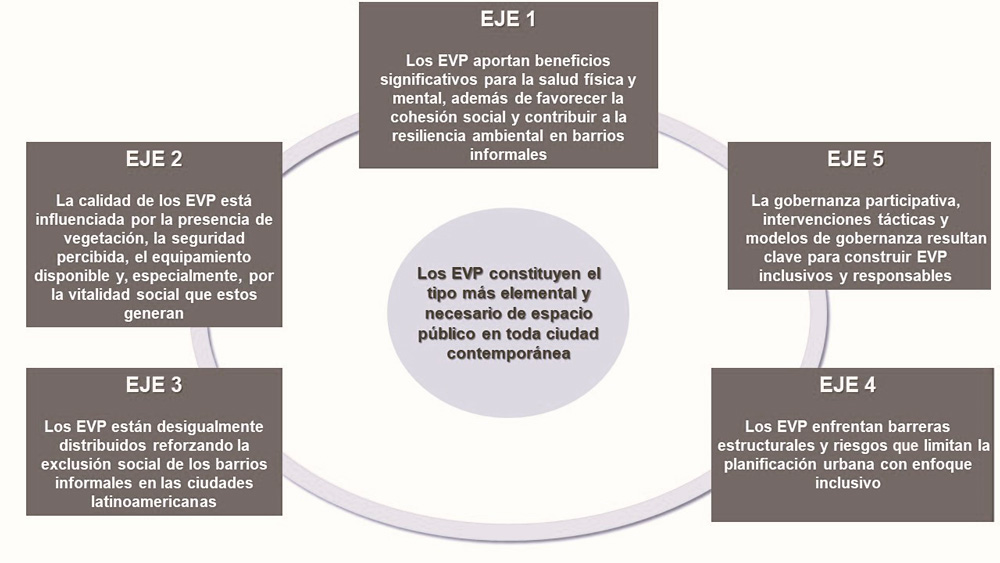

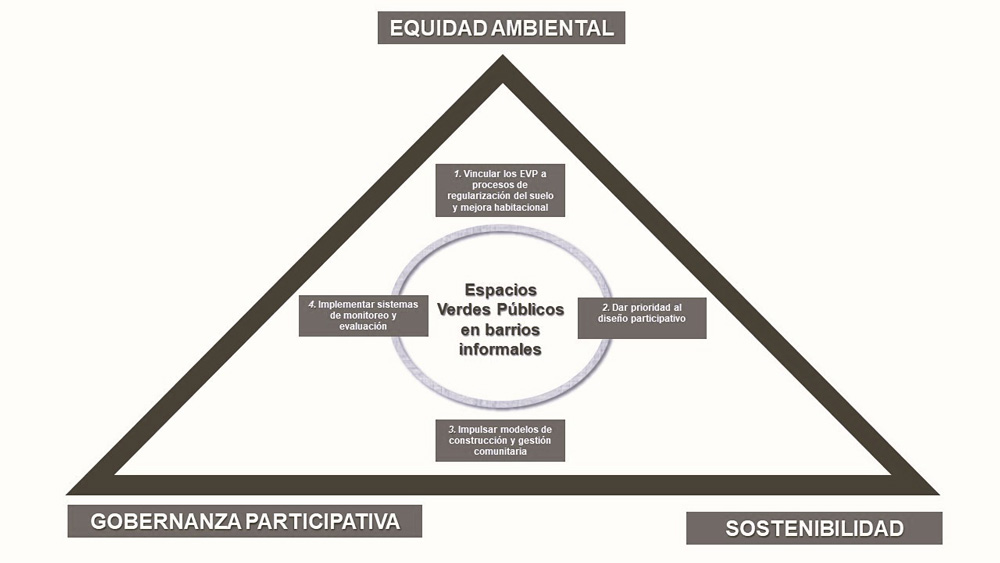

Con el fin de ofrecer una lectura comparativa y estructurada del fenómeno, los hallazgos se presentan en cinco ejes temáticos interrelacionados. Estos abarcan desde las funciones socioambientales de los espacios verdes hasta los modelos de gobernanza participativa, lo que permite identificar convergencias, tensiones y vacíos en el conocimiento actual (véase Figura 1).

Figura 1. Resumen de los tópicos analizados en cada uno de los cinco ejes temáticos definidos en la revisión de la literatura.

Fuente: Elaboración propia.

Eje 1. Funciones socioambientales de los EVP: salud, cohesión y resiliencia en contextos de vulnerabilidad

Desde esta perspectiva, cabe preguntarse: ¿qué beneficios pueden ofrecer los EVP en asentamientos marcados por la vulnerabilidad?

Salud física y mental. Diversos estudios, como los de Wolch et al. (2014), han demostrado una correlación positiva entre el acceso a espacios verdes y la mejora de la salud. En barrios informales, caracterizados por el hacinamiento y la precariedad, un parque o una plaza arbolada puede convertirse en una válvula de escape esencial (ARANCIBIA, 2024). La evidencia indica que estos espacios reducen el estrés y la ansiedad, fomentan la actividad física —contribuyendo así a la reducción de la obesidad y de enfermedades cardiovasculares— y, al mejorar la calidad del aire, disminuyen la incidencia de afecciones respiratorias (MARKEVYCH ET AL., 2017; WHO, 2016). En contextos densamente poblados y contaminados, como muchas ciudades latinoamericanas, los espacios verdes funcionan como verdaderos pulmones urbanos (DE LA FUENTE-DE VAL, 2021). Además, un pequeño parque puede representar el único espacio seguro para el juego infantil o la socialización de adultos mayores, impactando directamente en su bienestar físico y emocional. Adegun (2017) destaca que los espacios verdes en estos barrios resultan fundamentales tanto para la sostenibilidad ambiental como para la calidad de vida.

Estudios recientes también señalan que los EVP contribuyen a reducir las desigualdades en el acceso a la naturaleza, beneficiando especialmente a grupos vulnerables como niños y personas mayores (SIKORSKA ET AL., 2020). Sin embargo, persiste una baja priorización institucional de estas áreas, influida por la percepción errónea de que sus residentes valoran únicamente la vivienda. Como advierte Hernández (2012), “los asentamientos no planificados se enfocan en la obtención del máximo aprovechamiento de la tierra, minimizando así el área destinada a espacios públicos”.

Cohesión social. Más allá del bienestar psicofísico, los EVP actúan como catalizadores de la vida comunitaria. Constituyen “escenarios de encuentro” (DZIEKONSKY ET AL., 2017) donde se tejen y fortalecen redes vecinales. En contextos marcados por la desconfianza o la violencia, un espacio público bien diseñado, iluminado y mantenido puede convertirse en un territorio neutral que favorece la interacción, refuerza el sentido de pertenencia y aumenta la “vigilancia natural”, reduciendo así la percepción de inseguridad (GONZÁLEZ ET AL., 2010). En este sentido, Segovia y Jordán (2005) advierten que la inseguridad y el abandono de los espacios públicos conforman un ciclo acumulativo: la pérdida de lugares de interacción y de construcción de identidad refuerza el miedo y el aislamiento.

Los proyectos comunitarios de creación y mantenimiento de EVP, como los huertos urbanos, no solo producen alimentos, sino que también generan capital social, fortalecen la confianza y desarrollan capacidades organizativas clave para impulsar otras demandas barriales relacionadas con servicios y derechos. Estos espacios desempeñan un papel significativo en la construcción de identidad cultural y cohesión social, especialmente cuando su diseño incorpora saberes locales y favorece la apropiación comunitaria (QURESHI ET AL., 2013). Las iniciativas de autogestión refuerzan el sentido de pertenencia, fomentan la recreación y mejoran la percepción del entorno, aportando beneficios culturales adicionales (HERNÁNDEZ, 2012; JUNTTI ET AL., 2021). Un ejemplo emblemático es el parque Tapis Rouge en Puerto Príncipe (Haití) (véase Figura 2), donde un antiguo campamento de personas desplazadas fue transformado en un centro comunitario dotado de un anfiteatro al aire libre y zonas de ejercicio. Este espacio fomenta interacciones sociales positivas y actúa como lugar de encuentro para reuniones y eventos comunitarios (MURILLO, 2025).

Figura 2. Tapis Rouge espacio público de Puerto Príncipe, Haití.

Fuente: EVA STUDIO (2017).

Beneficios ecológicos y resiliencia climática. Los barrios informales suelen ubicarse en zonas de alto riesgo ambiental, como orillas de ríos, suelos degradados, cercanías de industrias o basurales, pantanos e incluso pendientes inestables (GONZÁLEZ ET AL., 2022; GÓMEZ Y CUVI, 2016). En estos contextos, los EVP funcionan como infraestructura verde clave para la resiliencia urbana. La vegetación y los suelos permeables facilitan la gestión de aguas pluviales, reduciendo riesgos de inundaciones y deslizamientos. El arbolado mitiga el efecto de isla de calor, frecuente en áreas construidas con materiales precarios, y hace más llevaderas las olas de calor, especialmente para poblaciones vulnerables. En consecuencia, contar con EVP se configura como una estrategia esencial de adaptación al cambio climático (RODRÍGUEZ ET AL., 2023; ROMERO ET AL., 2014).

Además, estos espacios pueden ofrecer refugio para la biodiversidad urbana, aportando a la salud ecológica de la ciudad (DOBBS ET AL., 2014). Rupprecht y Byrne (2014) subrayan que incluso los espacios verdes informales brindan hábitat a diversas especies y crean oportunidades recreativas para los residentes.

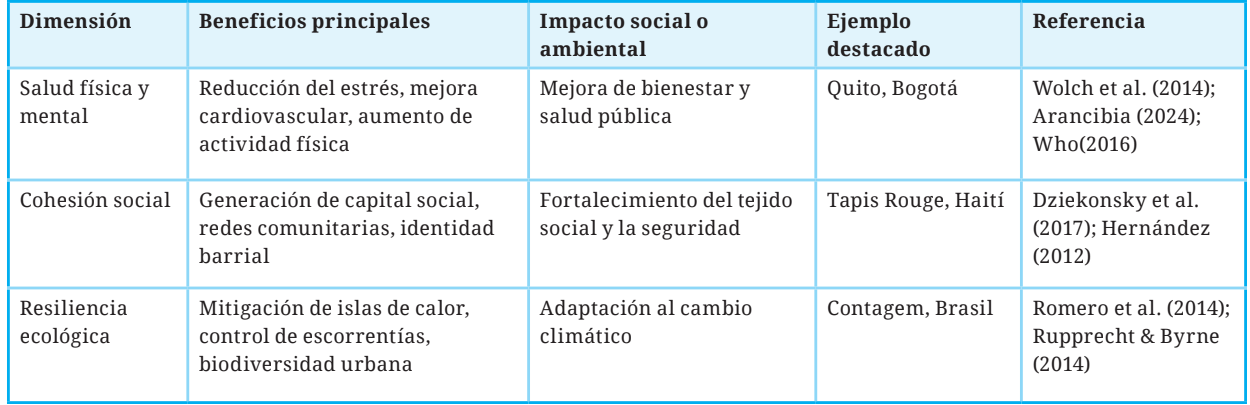

En síntesis, uno de los consensos más sólidos en la literatura revisada es el reconocimiento del carácter multifuncional de los EVP. Estos espacios vegetados —plazas, arbolado urbano y áreas abiertas— adquieren un valor crucial en contextos de alta vulnerabilidad socioambiental, generando beneficios para la salud, la cohesión social y la resiliencia climática. Los beneficios múltiples identificados en la literatura se sintetizan en la Tabla 1, donde se destacan las funciones socioambientales de los EVP en barrios informales, evidenciando su papel integrador entre salud, cohesión comunitaria y resiliencia climática.

Tabla 1. Funciones socioambientales de los EVP en barrios informales de América Latina. Resume los principales beneficios identificados por la literatura en términos de salud, cohesión social y resiliencia climática.

Fuente: Elaboración propia a partir de la literatura revisada.

Eje 2. Calidad y apropiación de los espacios verdes: percepción social, diseño y vitalidad comunitaria

Ahora bien, ¿es cualquier espacio verde igualmente beneficioso, o influyen su calidad, diseño y percepción?

Espacios verdes sin planificación. La disponibilidad de parques, plazas y áreas recreativas en barrios informales es muy limitada. Uno de los principales problemas es que la ocupación irregular del suelo obstaculiza la incorporación de espacios públicos (ORTIZ y SILVA, 2019). En el caso de Quito, Cuvi y Vélez (2021) explican que la informalidad responde a una lógica de maximización del lucro mediante la transformación de suelos rurales urbanos, sin considerar áreas para veredas, equipamientos comunitarios o espacios verdes. En este contexto, los EVP, cuando existen, suelen localizarse en zonas periféricas y consolidarse de manera tardía y fragmentada, a menudo en lotes de pequeña superficie. Esta situación limita el acceso a los beneficios de grandes áreas verdes, contribuyendo a reproducir la vulnerabilidad y a acentuar las desigualdades urbanas.

Como advierte Hernández (2008) respecto de ciudades mexicanas, estos asentamientos suelen consolidarse sin suficientes espacios públicos ni equilibrio entre lo construido y lo no construido, lo privado y lo colectivo, o entre lo natural y lo artificial. A diferencia de los espacios verdes planificados y gestionados por las autoridades, los EVP en contextos de informalidad tienden a ser de escala reducida y adoptar formas como micrositios, terrenos baldíos con vegetación espontánea o áreas transformadas en jardines y huertos comunitarios. En ellos se cultivan alimentos, se desarrollan actividades culturales, se habilitan espacios de descanso o juego, e incluso se instalan canchas deportivas (ARANCIBIA, 2024; ZAMBRANO, 2023).

Un ejemplo representativo es el barrio San Eloy (Ecuador), donde, mediante el proyecto TECHO, la comunidad impulsa huertos familiares a través de la iniciativa “Siembro mi cosecha”. Esta experiencia ha promovido la adquisición de conocimientos agrícolas y el cultivo orgánico de frutas y hortalizas, lo que permitió reducir el gasto en alimentación y mejorar la nutrición, especialmente en grupos vulnerables como niños, adolescentes y personas mayores (ZAMBRANO, 2023).

Sin embargo, estos espacios no responden a un diseño urbanístico formal ni suelen ser reconocidos por los planificadores, por lo que carecen de mantenimiento institucional y de funciones urbanas regladas. En este contexto, las comunidades asumen su gestión, adaptándose a las características del entorno. Ejemplos significativos se observan en Bogotá (Colombia), donde los residentes han construido sus propios parques (HERNÁNDEZ, 2012), y en Contagem (Brasil), donde los vecinos lideran la recuperación y gestión de plazas y jardines ante la ausencia de apoyo institucional (JUNTTI ET AL., 2021). Estos casos reflejan el compromiso comunitario con la naturaleza mediante prácticas de coproducción y restauración, particularmente en entornos urbanos sin planificación verde. Así, se generan espacios que facilitan el acceso a la naturaleza, mejoran la estética del paisaje, fortalecen la interacción social y ayudan a prevenir comportamientos antisociales (ARANCIBIA, 2024).

Diseño adecuado. Un proyecto de EVP no es exitoso simplemente por ejecutarse en un área carente de espacios públicos. La mera construcción no garantiza su apropiación ni un uso sostenido por parte de la comunidad (MÁRQUEZ, 2009). Numerosos ejemplos muestran cómo intervenciones diseñadas desde lógicas verticales (top-down) imponen estéticas y funciones ajenas a las necesidades, aspiraciones y dinámicas locales (PÉREZ Y CASTELLANO, 2013). Este enfoque suele generar rechazo, desaprovechamiento y, en ocasiones, deterioro prematuro. Como consecuencia, muchos espacios terminan subutilizados, vandalizados o apropiados por grupos específicos —por ejemplo, para el consumo de drogas—, lo que en algunos casos incrementa la percepción de inseguridad en lugar de reducirla.

El caso del Parque La Bombonera, en Bogotá (Colombia), ilustra esta problemática: surgido como una demanda comunitaria en el marco del programa de mejoramiento de barrios precarios, el parque fue intervenido por instituciones sin consultar a sus habitantes, generando conflictos en torno del sentido de pertenencia e identidad del lugar (SANMIGUEL Y SANDOVAL, 2021). De manera similar, en el programa Favela-Bairro de Río de Janeiro (Brasil), las áreas verdes creadas fueron, en muchos casos, subutilizadas o abandonadas debido a procesos de participación comunitaria escasos o simbólicos. La planificación no incorporó las costumbres, prácticas y necesidades cotidianas de la población local, lo que derivó en una percepción de imposición cultural y diseño ajeno (CAVALLIERI, 2008).

Comprender cómo una comunidad se relaciona con su entorno resulta, por tanto, fundamental para evaluar la calidad de diseño de un espacio público. Cuando predominan enfoques tecnocráticos, se corre el riesgo de consolidar espacios inapropiados o conflictivos que perpetúan procesos de exclusión social y urbana.

Naturalidad y calidad percibida. Diversos estudios coinciden en que los residentes de barrios informales valoran positivamente la calidad vegetal y el grado de naturalidad de los EVP (KRISHNAMURTHY Y NASCIMENTO, 2011). En asentamientos informales de Quito, investigaciones etnográficas han revelado que atributos como vegetación densa, sombra y especies nativas son especialmente apreciados. Estos elementos favorecen usos cotidianos como la agricultura urbana, el juego infantil y el encuentro social, y se asocian a beneficios funcionales —como regulación térmica, retención de humedad, reducción de polvo y ruido— y simbólicos, como el sentido de pertenencia barrial.

La naturalidad también es altamente valorada cuando los espacios verdes conservan fragmentos de vegetación original —quebradas, laderas o huertas comunitarias— en contraste con áreas artificializadas, percibidas como menos útiles o mal adaptadas al entorno. En el sur de Bogotá, la percepción de calidad de los parques depende en gran medida de la vegetación con aspecto natural, escasamente intervenida y con bajo porcentaje de superficies duras (URIBE, 2011). Estos atributos generan una fuerte valoración simbólica como “refugios verdes”, asociados a sombra, frescor y contacto con lo local.

En Lima, la vegetación residual, los pequeños huertos familiares y las áreas autogestionadas también se vinculan con una percepción positiva de naturalidad. Los residentes tienden a identificar estos espacios como “más vivos” y relacionados con experiencias rurales anteriores, a diferencia de los parques formales, percibidos como artificiales y desconectados del contexto (ROCH Y SÁEZ, 2010). De forma análoga, en Algarrobo (Chile), se ha documentado que las quebradas y áreas con vegetación nativa gestionadas por los vecinos se perciben como espacios de mayor calidad ambiental y naturalidad frente a plazas urbanizadas. La presencia de especies autóctonas y la conectividad ecológica refuerzan su valoración, incluso en contextos de precariedad urbana (AMIGO, 2022).

Además de la vegetación, la percepción de limpieza, orden y equipamiento adecuado resulta fundamental. Esto incluye infraestructura básica —bancas, senderos, papeleras— y complementaria —juegos, pérgolas, fuentes, aparatos de ejercicio—, en buen estado. La experiencia de uso también varía según género, edad o nivel educativo, lo que explica valoraciones diferenciadas entre grupos sociales (MESA ET AL., 2016; WRIGHT ET AL., 2012).

Seguridad percibida. La percepción de seguridad es crucial en la calidad de los EVP, especialmente para las mujeres, cuyo uso del espacio público se ve restringido por sentimientos de inseguridad. Estudios demuestran que las mujeres perciben estos espacios como menos seguros que los hombres, lo que limita su frecuencia de uso (ZAMBRANO, 2023; WRIGHT ET AL., 2012; SEGOVIA Y JORDÁN, 2005). Factores como la escasa iluminación, la presencia de grupos conflictivos, la vigilancia excesiva o el tráfico intenso refuerzan esta percepción negativa. Investigaciones en Costa Rica, Chile y México confirman que, cuando un EVP se percibe como inseguro o deteriorado, su uso disminuye drásticamente, independientemente de su proximidad o atractivo (LUNEKE, 2021; ESPINOZA ET AL., 2017; CISNEROS Y CUNJAMA, 2011).

Vitalidad social. La calidad de un EVP no debe medirse solo en términos cuantitativos (por ejemplo, m²/habitante) (GÓMEZ Y VELÁZQUEZ, 2018). Su valor reside también en la vitalidad social que genera: la frecuencia de uso, la apropiación simbólica y el aprecio comunitario. Cuando el diseño responde a las necesidades del vecindario —por ejemplo, incorporando espacios deportivos, juegos o zonas para eventos—, se fortalece el vínculo afectivo, transformando el parque en una “extensión del hogar” y una fuente de bienestar y orgullo colectivo (BRAKARZ ET AL., 2011; PÉREZ Y CASTELLANO, 2013).

Diversos estudios sobre el espacio público en periferias urbanas han demostrado que los diseños excluyentes —aquellos que desatienden las necesidades de niños, jóvenes o personas mayores— tienden a reproducir dinámicas de marginación (SEGOVIA Y JORDÁN, 2005). En contraste, los enfoques participativos promueven una mayor diversidad de usos y fortalecen la vida comunitaria. En las favelas de Río de Janeiro, los EVP han evolucionado hacia centros de actividad cultural, deportiva y económica, acogiendo ferias, clases de danza y partidos de fútbol. El diseño inclusivo, orientado a las necesidades de distintos grupos sociales, se traduce en una mayor satisfacción residencial y en un arraigo territorial más profundo (OLIVEIRA, 2025). Un ejemplo significativo es el parque Realengo (Río de Janeiro), resultado de la movilización vecinal, que ofrece un espacio multifuncional como refugio frente al ajetreo urbano e integra actividades recreativas, deportivas, comerciales y culturales, vinculadas al valor histórico del barrio (Murillo, 2025). Siguiendo esta lógica, en el barrio La Balanza (Lima), el Proyecto Fitekantropus ha desarrollado durante más de quince años una serie de intervenciones en el espacio público a través de dinámicas socioculturales como el Paseo de la Cultura, el Parque Tahuantinsuyo, la Plaza Lúdica o el Camino de la Infancia. Estas iniciativas buscan generar espacios públicos lúdicos, seguros, saludables y culturalmente enriquecedores desde la escala barrial (MURILLO, 2025).

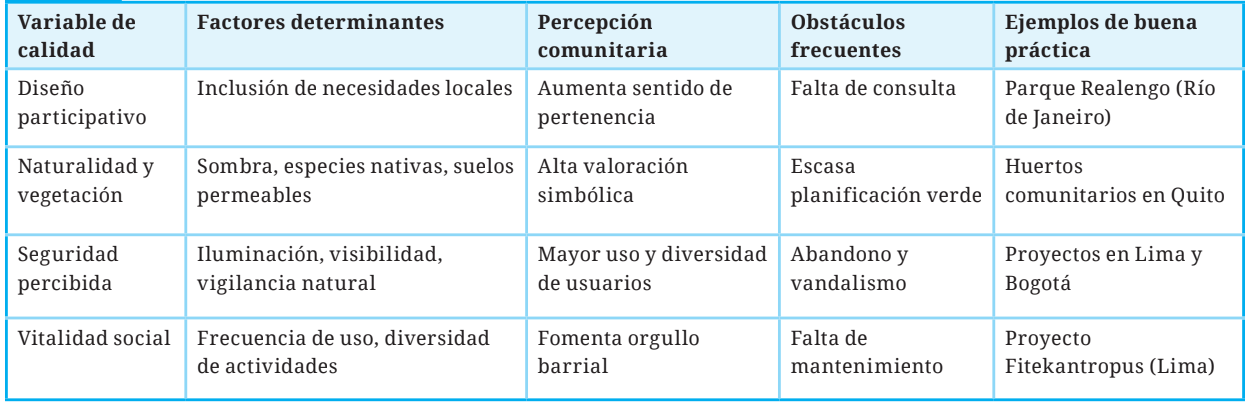

En resumen, en los EVP de barrios informales, su calidad no depende únicamente de su existencia física, sino de atributos como la vegetación, la seguridad percibida, el equipamiento y, sobre todo, la vitalidad social que promueven. Un diseño adecuado, inclusivo y participativo fortalece el bienestar colectivo y el sentido de pertenencia al territorio. A fin de visualizar los principales factores que determinan la percepción y el uso sostenible de los espacios verdes informales, la Tabla 2 resume las variables más relevantes de calidad y apropiación social, vinculando el diseño, la seguridad y la vitalidad comunitaria.

Tabla 2. Factores determinantes de la calidad y apropiación social de los espacios verdes informales. Resume los atributos físicos y sociales que inciden en la percepción positiva y el uso sostenible de los EVP.

Fuente: Elaboración propia a partir de la literatura revisada.

Eje 3. Desigualdad en el acceso al verde urbano: patrones de segregación y exclusión ecológica

Sin embargo, no todas las comunidades tienen acceso al mismo tipo de espacios verdes: ¿cómo se distribuyen estos beneficios en la ciudad?

Acceso inequitativo al verde. La distribución, cantidad y accesibilidad de los EVP presenta fuertes disparidades socioespaciales. Los grupos de mayores ingresos habitan zonas con mejor calidad ambiental y menor exposición a riesgos socioambientales, mientras que los sectores vulnerables enfrentan mayores niveles de contaminación y exposición a desastres ambientales (CUVI Y VÉLEZ, 2021; DEL CASTILLO, 2020; ORTIZ Y SILVA, 2019; SALGADO ET AL., 2009). En Santiago de Chile, por ejemplo, las poblaciones de bajos ingresos están más expuestas al calor extremo y a niveles elevados de material particulado, además de contar con una menor cobertura vegetal (ROMERO ET AL., 2009). Un patrón similar se observa en ciudades argentinas como Mar del Plata (CELEMÍN, 2012) y Salta (DEL CASTILLO, 2020), así como en Santa Cruz, Bolivia (WRIGHT ET AL., 2012).

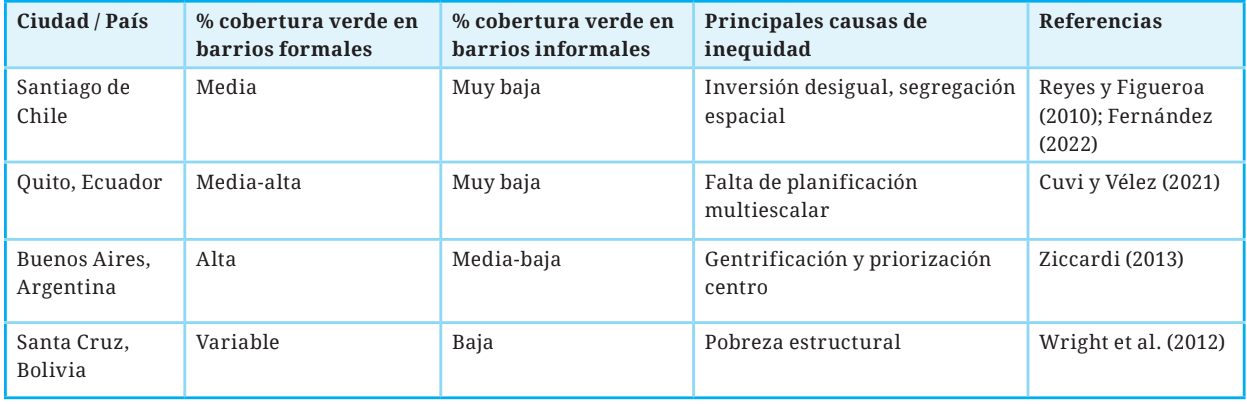

La disponibilidad de EVP por habitante —incluyendo parques, plazas o bandejones— evidencia estas desigualdades. En Santiago, las cuatro comunas de mayores ingresos concentran el 32,2 % de la superficie total de áreas verdes, mientras que las cuatro más pobres apenas alcanzan el 4,1 % (REYES Y FIGUEROA, 2010). Además, estas últimas enfrentan mayores restricciones financieras para la gestión y el mantenimiento de dichos espacios, a diferencia de los municipios con mayor recaudación (FERNÁNDEZ, 2022). La magnitud de la desigualdad ecológica urbana se aprecia con claridad en la Tabla 3, que presenta una comparación entre distintas ciudades latinoamericanas y expone las brechas en cobertura verde entre áreas formales e informales.

Tabla 3. Distribución comparativa del acceso a EVP en ciudades latinoamericanas. Destaca los contrastes entre áreas formales e informales y sus causas estructurales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la literatura revisada.

El acceso a EVP de calidad también está condicionado por factores socioeconómicos. En Santiago de Chile, se ha documentado una correlación entre viviendas sociales y la presencia de espacios verdes deteriorados, mientras que las áreas públicas de mayor calidad se ubican en zonas acomodadas (MONTERO Y GARCÍA, 2017). Este patrón se repite en otras ciudades de América Latina: como señala Ziccardi (2013), los barrios populares no solo tienen acceso limitado a servicios urbanos básicos, sino que también disponen de escasos EVP, de dimensiones reducidas o en condiciones de deterioro.

Exclusión institucional. La informalidad urbana no solo se expresa en la precariedad habitacional y la inseguridad jurídica del suelo, sino también en la exclusión de estos territorios de las políticas de inversión pública, debido a su falta de regulación formal. En el caso del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), Cuvi y Vélez (2021) indican que las autoridades tienden a legitimar la ocupación informal mediante la consolidación de mercados paralelos de suelo. En consecuencia, la acción institucional se limita a intervenciones ex post, de carácter fragmentario y escasa coordinación intersectorial, centradas en la provisión de servicios básicos o en procesos de regularización vía titulación de la propiedad.

Cravino (2020), tras revisar diversos estudios en América Latina, sostiene que los gobiernos locales priorizan las inversiones en sectores medios y altos, relegando los asentamientos informales. Las intervenciones en estos barrios son intermitentes, de bajo presupuesto y alto impacto visual, o se limitan a cuestiones legales relacionadas con la tenencia de la tierra.

Exclusión ambiental. La noción de “desigualdad ecológica urbana” (WALKER, 2012) describe esta situación de inequidad en el acceso a los beneficios ambientales. En los barrios informales, esta se manifiesta tanto en la ausencia de espacios verdes como en su escasa calidad percibida (SOSA, 2024; CASILLAS, 2023). En ciudades como El Salvador o Santiago de Chile, estudios evidencian una correlación inversa entre los mapas de vegetación y los de pobreza (FERNÁNDEZ, 2022; FLACSO ET AL., 2010). En esta línea, Anguelovski (2023) acuña el término “desiertos verdes” para referirse a territorios con escasa vegetación y acceso severamente limitado a parques. Esta exclusión no es neutra: reproduce desigualdades estructurales, aumenta la vulnerabilidad climática y profundiza la fragmentación territorial. Según ONU HABITAT (2022), los barrios informales cuentan con entre un 50 % y un 70 % menos de cobertura verde por habitante en comparación con las zonas urbanas consolidadas.

La calle como espacio verde. En muchos barrios informales, el espacio público es escaso o inexistente. Cuando existen parques, a menudo carecen de árboles, jardines o mobiliario urbano, lo que limita seriamente su funcionalidad como espacios de encuentro urbano (ZICCARDI, 2013; IRIGOIN, 2024). En este contexto, las calles adquieren una función multifuncional: además de servir como vías de tránsito, se convierten en espacios para el juego, la socialización e incluso en entornos verdes improvisados (SÁEZ ET AL., 2010). Esta realidad pone de relieve la importancia de revalorizar y adecuar las calles, no solo como infraestructura vial, sino como espacios públicos vitales. Como señala Arancibia (2024), intervenir estos entornos bajo criterios de habitabilidad, inclusión y sostenibilidad puede aumentar significativamente la calidad del espacio público en contextos urbanos precarios. Además, permite incorporar vegetación y otros elementos clave para el bienestar físico, emocional y social de la comunidad.

En resumen, los barrios informales enfrentan un acceso desigual a espacios verdes de calidad, lo que genera exclusión territorial, injusticia ambiental y fragmentación urbana. La distribución y calidad de los EVP está fuertemente condicionada por factores socioeconómicos e institucionales. Frente a ello, la calle emerge como un recurso clave para compensar la escasez de espacios verdes, actuando como espacio público esencial en territorios marginados.

Eje 4: Obstáculos estructurales y dilemas urbanos: entre la precariedad legal y la gentrificación

Si el acceso desigual a los EVP reproduce exclusiones históricas, ¿qué obstáculos estructurales perpetúan esta situación?

Obstáculos estructurales y políticos. La inseguridad en la tenencia del suelo constituye una barrera estructural para el desarrollo urbano equitativo. Esta ambigüedad legal, frecuente en asentamientos informales, dificulta las iniciativas de mejora urbana (TORRES, 2021; DI VIRGILIO, 2020). En numerosos planes oficiales de ordenamiento, estos asentamientos no son reconocidos como sujetos legítimos de intervención (ORTIZ Y SILVA, 2019; CEPAL, 2019). Esta exclusión suele justificarse por la falta de títulos de propiedad, la ausencia de datos cartográficos fiables o estigmas sociales que los asocian con ilegalidad e inseguridad. Tales factores han generado una histórica desconfianza entre comunidades locales e instituciones públicas (FERNÁNDEZ, 2022). Como consecuencia, estos territorios quedan marginados de las inversiones públicas dirigidas a la creación o mejora de espacios verdes.

A ello se añade la escasa voluntad política y la insuficiencia de recursos financieros. Tradicionalmente, la inversión pública ha favorecido las áreas formalmente consolidadas, reforzando una distribución desigual del poder, los servicios y los recursos. Además, la fragmentación institucional —con múltiples agencias actuando sin coordinación— dificulta la ejecución de proyectos integrales (FERNÁNDEZ, 2022; KRONENBERG, 2015).

Esta situación se agrava por prácticas de clientelismo político que instrumentalizan las intervenciones ambientales con fines electorales, así como por limitaciones técnicas, como la falta de capacidades para actuar en contextos de alta informalidad (HAASE ET AL., 2017). La ausencia de políticas urbanas y socioambientales sólidas contribuye a la persistencia de condiciones vulnerables y a la exposición a riesgos ambientales.

Estudios de caso en barrios populares de Valparaíso y Viña del Mar (Chile), Cochabamba (Bolivia) y Ciudad del Este (Paraguay) evidencian problemáticas como la contaminación del suelo, agua y aire, que afectan de forma desproporcionada a los sectores más pobres, históricamente excluidos de la planificación y gestión ambiental. Estos barrios presentan déficits de servicios básicos e infraestructura y se localizan en zonas de alta vulnerabilidad socioambiental, donde la legislación ambiental es inaplicable o inexistente (BRITES, 2025).

Asimismo, persiste la limitada disposición de las administraciones locales para planificar y mantener este tipo de infraestructuras (COLODRO ET AL., 2013; KRONENBERG, 2015). Ríos (2012) advierte que “el financiamiento de áreas verdes ha sido y sigue siendo el principal obstáculo para la mantención de los espacios verdes urbanos”. Un espacio que no se limpia, riega ni ilumina se degrada rápidamente, convirtiéndose en símbolo de abandono estatal más que en fuente de orgullo comunitario (SEGOVIA Y JORDÁN, 2005).

Desconfianza en las instituciones. En los barrios informales, la desconfianza hacia los gestores municipales —frecuentemente asociada a percepciones de corrupción— conduce al rechazo o desuso de los espacios verdes. Como señalan Clerk et al. (2010, p. 102): “muchos ciudadanos y ciudadanas de América Latina se han sentido defraudados al no ver cumplidas sus expectativas, principalmente derivadas de la continuidad de ciertas prácticas clientelares o corporativistas, de las múltiples formas de corrupción, y de la ineficiencia de determinados gobiernos para proveer bienes y servicios públicos”.

Cássia (2012) apunta que en América Latina los cambios de alcaldes y equipos políticos tienden a paralizar o reformular radicalmente los proyectos en curso por estar ligados al programa de gobierno del adversario, lo que genera incertidumbre y desconfianza en la sociedad civil (DURAND, 2006; CLERK ET AL., 2010).

Un estudio en favelas de Río de Janeiro (Brasil) reveló que, aunque programas como Favela-Bairro y Morar Carioca promovieron la instalación de plazas, parques y jardines, muchos de estos espacios fueron cuestionados por denuncias de corrupción en la asignación de contratos, desvío de fondos o clientelismo político. Algunos residentes señalaron que los proyectos “se hacían para mostrar y facturar, no para responder a la vida real en el barrio” (SALCEDO, 2022).

En Caracas (Venezuela), intervenciones similares —como la construcción de parques en zonas de ladera— también fueron rechazadas por parte de la comunidad, que las consideró “impuestas”, “hechas a toda prisa para campañas”, y cuestionó el manejo de fondos públicos. Algunas áreas verdes fueron abandonadas o transformadas para otros usos, alimentando aún más la desconfianza institucional (SALCEDO, 2022).

En definitiva, como señalan Gómez y Velázquez (2018), los gobiernos locales deben impulsar procesos participativos de gestión y construcción de consensos, priorizando políticas y herramientas orientadas a una sostenibilidad urbana verdaderamente inclusiva. Trabajar por el bien común, tal como plantean Fajardo y Estrada (2025), constituye una muestra de madurez institucional y de compromiso ético por parte de los actores públicos, indispensable para afrontar los complejos desafíos de la desigualdad socioespacial. Esta evolución resulta esencial para promover condiciones urbanas más justas y equitativas, en las que la ciudadanía asuma un papel corresponsable en la creación y gestión del espacio público.

Conflictos en revitalización urbana. Diversos estudios advierten sobre los conflictos derivados de las mejoras ambientales en barrios vulnerables, fenómeno conocido como “gentrificación verde”. Esta ocurre cuando la creación o rehabilitación de espacios verdes —como un parque en un barrio marginal— eleva el valor del suelo y los alquileres. En ausencia de políticas de protección social y habitacional, este proceso puede desplazar a los residentes originales, reemplazándolos por poblaciones con mayor poder adquisitivo (ANGUELOVSKI, 2023).

En Santiago de Chile (SEGOVIA Y JORDÁN, 2005) y Buenos Aires (KAMJOU ET AL., 2024), estudios documentan cómo un reverdecimiento urbano sin justicia social puede convertirse en una forma de desposesión, agravando la precarización residencial. Zambrano (2023) agrega que la gentrificación también se produce tras procesos de regularización de barrios informales cercanos a zonas céntricas. Estas acciones, al facilitar la permanencia legal, incentivan dinámicas de valorización que terminan excluyendo a los antiguos residentes y generan un ciclo repetitivo de desplazamientos y nuevos asentamientos.

Valor versus precio. Uno de los principales obstáculos para consolidar políticas públicas de EVP en barrios informales es la confusión entre valor y precio. Esta distorsión lleva a considerar la vegetación urbana como un gasto prescindible, en lugar de una inversión estratégica con alto retorno social, ambiental y económico. Aunque suele asumirse que estos espacios implican altos costos y largos plazos de mantenimiento, investigaciones demuestran que incluso intervenciones modestas generan beneficios visibles a corto plazo (YÁÑEZ, 2013).

El enfoque centrado exclusivamente en el costo inmediato tiende a ignorar el valor sistémico de los espacios verdes, especialmente su capacidad para mitigar el calor urbano, absorber contaminantes, mejorar la salud mental y fortalecer la cohesión social (WHO, 2016). En este contexto, la cogestión comunitaria no solo contribuye a reducir los costos de mantenimiento, sino que también fortalece el sentido de pertenencia vecinal. Redefinir el valor de estos espacios desde una perspectiva integral resulta clave para corregir las asimetrías en la inversión pública, particularmente en los sectores más excluidos (KRISHNAMURTHY Y NASCIMENTO, 2011). Un ejemplo relevante es el parque Tapis Rouge en Puerto Príncipe (Haití), donde se mejoró el acceso a servicios esenciales como el agua mediante la instalación de una estación de distribución. Los ingresos obtenidos por la venta de agua se reinvierten en el mantenimiento del espacio público, garantizando así su sostenibilidad y contribuyendo a la mejora continua de las condiciones de vida en el barrio (MURILLO, 2025).

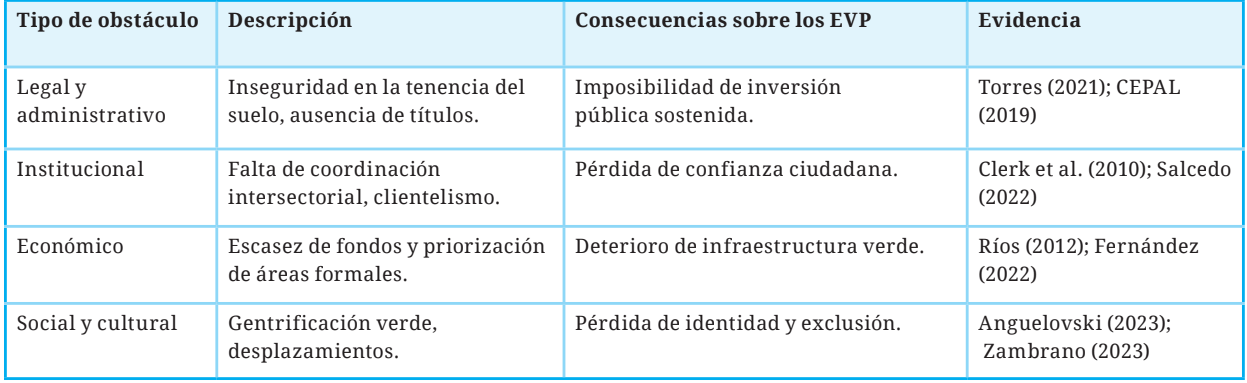

Los diversos tipos de barreras que limitan la consolidación de políticas verdes inclusivas se agrupan en la Tabla 4, la cual sintetiza los principales obstáculos legales, institucionales, económicos y socioculturales identificados en la literatura.

Tabla 4. Obstáculos estructurales y sus efectos sobre la implementación de EVP en contextos de informalidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de la literatura revisada.

En síntesis, las dificultades descriptas no solo evidencian la persistencia de desigualdades históricas, sino que también subrayan la necesidad de replantear las estrategias de intervención urbana. Allí donde los marcos institucionales resultan insuficientes, la práctica comunitaria y los modelos de gobernanza participativa se revelan como alternativas viables para revertir la exclusión y revalorizar el derecho a habitar la ciudad. Frente a las limitaciones institucionales, la acción colectiva emerge como una vía legítima para reconstruir el vínculo entre comunidad y espacio público.

Eje 5: Gobernanza inclusiva y prácticas emergentes: cocreación, urbanismo táctico y apropiación barrial

Ante este panorama de exclusión estructural, ¿es posible imaginar modelos de intervención en América Latina que superen la lógica asistencialista y tecnocrática?

Diseño participativo. El diseño participativo no debe entenderse como un componente accesorio, sino como un elemento esencial para el éxito de los proyectos de espacio público. Más allá de las tradicionales consultas ciudadanas, implica la participación activa de los residentes en todas las fases del proyecto: desde la identificación de necesidades y la conceptualización, hasta el diseño detallado, la ejecución —por ejemplo, mediante jornadas de trabajo comunitario— y la gestión posterior.

Diversos estudios coinciden en que este enfoque garantiza que los espacios respondan efectivamente a las necesidades y aspiraciones reales de la comunidad (por ejemplo, ¿se requiere una cancha de fútbol, un área de juegos infantiles, un huerto urbano, un espacio para eventos culturales?).

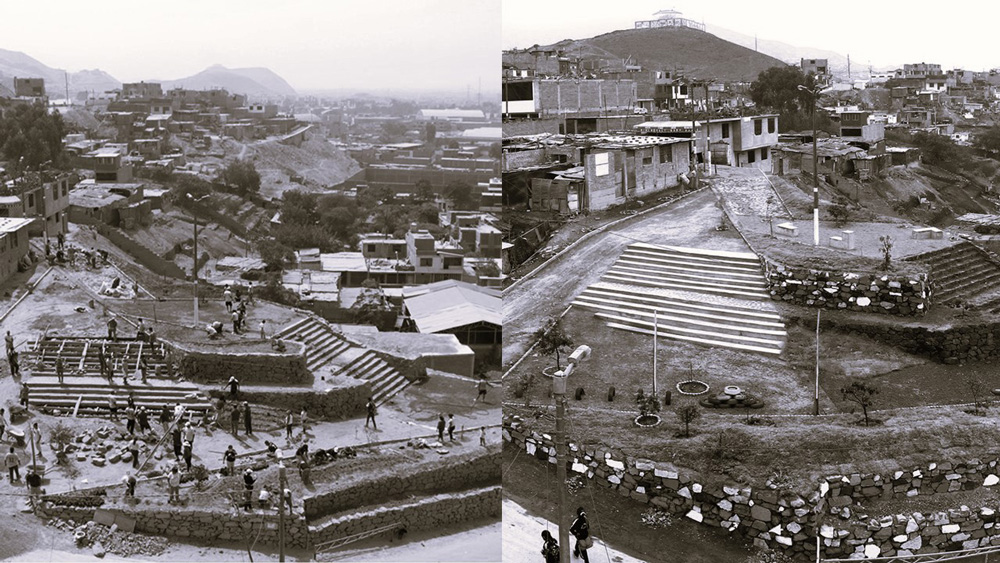

Más aún, este proceso genera un fuerte sentido de pertenencia, lo que favorece el cuidado, la apropiación y la sostenibilidad a largo plazo (MANZINI, 2015). Este enfoque ha sido aplicado con relativo éxito en programas como Barrios Verdes (Medellín), Parques Barriales (Ciudad de México), Jardines Comunitarios (Buenos Aires), Barrios Mío (Lima), Red de Micro Parques (Fortaleza, Brasil), el Plan de Intervención Integral (Medellín) o los Corredores Ecológicos Participativos (Quito) (véase Figura 3). Estas experiencias demuestran que la co-creación no solo mejora el entorno mediante procesos de regeneración urbano-paisajística, sino que también promueve un mayor sentido de comunidad y sostenibilidad ambiental (MURILLO, 2025). Asimismo, iniciativas como el Parque Huáscar (Lima), Jardim Colombo (São Paulo), La Antena (La Serena, Chile), La Plaza 66 (Buenos Aires) o la Plaza El Artesano (Mar del Plata), evidencian cómo la acción colectiva puede transformar terrenos degradados o abandonados en espacios multifuncionales que integran restauración ecológica, educación ambiental y empoderamiento ciudadano (CACOPARDO ET AL., 2025; MURILLO, 2025).

Figura 3: Proyecto colaborativo de diseño, construcción y mantenimiento por los vecinos del barrio Señor de los Milagros. Programa Barrios Mío (Lima).

Fuente: VERA (2016).

Casos como Jardines Circunvalares (Medellín) también evidencian que el diseño y mantenimiento comunitario pueden generar empleo local y prevenir desplazamientos forzosos. Aunque localizadas, estas experiencias ofrecen lecciones valiosas para el diseño de políticas públicas más inclusivas y contextualizadas (MURILLO, 2025).

Embellecer para habitar. En numerosos asentamientos informales, los propios residentes impulsan acciones de embellecimiento individual o colectivo de calles, escaleras y espacios residuales. Las intervenciones individuales ocurren cuando vecinos deciden plantar flores, arbustos o árboles en espacios sin uso, empleando elementos reciclados como macetas o neumáticos (RUIZ, 2020). Estas acciones a menudo buscan mejorar visualmente el entorno y prevenir conductas antisociales. Las iniciativas colectivas, por su parte, implican la intervención conjunta y el mantenimiento de espacios públicos por parte de los residentes.

Un ejemplo destacado es el barrio Agüita de la Perdiz (Concepción, Chile), donde se celebra el concurso “La calle más bonita” en el marco de los aniversarios barriales. Esta actividad fomenta la limpieza y la plantación de flores, generando una competencia amistosa entre sectores representados por “alianzas” (ARANCIBIA, 2024). Estas prácticas refuerzan el tejido social y consolidan la apropiación simbólica del territorio (RUIZ, 2020; ARANCIBIA, 2024).

Regeneración urbana participativa. En contextos caracterizados por restricciones presupuestarias y rigidez institucional, las grandes transformaciones urbanas suelen ser inviables. Por ello, han emergido estrategias como la “acupuntura urbana” y el “urbanismo táctico”, que impulsan cambios significativos mediante intervenciones localizadas y de bajo costo.

La acupuntura urbana, popularizada por el arquitecto Jaime Lerner, promueve acciones puntuales de alto impacto, concebidas como catalizadoras de procesos de regeneración más amplios desde perspectivas biológica y artística (GALVIS, 2020). Estas intervenciones permiten recuperar espacios abandonados, fortalecer la infraestructura social y aplicar estrategias urbanas de forma incremental.

Un caso emblemático es Villa Tranquila (Buenos Aires), donde el equipo liderado por Flavio Janches coordinó un proceso participativo que incluyó desde murales realizados por jóvenes en situación de vulnerabilidad junto a artistas y trabajadores sociales, hasta la construcción de una plazoleta, un área de juegos y una cancha de fútbol, todo con activa participación comunitaria. Más allá de atender necesidades urbanas básicas, estas acciones fomentaron la cohesión social, el sentido de pertenencia y el orgullo colectivo (MENINATO Y MARINIC, 2019).

El urbanismo táctico, por su parte, impulsa transformaciones rápidas, reversibles y económicas, con alta participación ciudadana (CONTRERAS, 2021). Estas intervenciones —frecuentemente efímeras y experimentales— permiten redefinir el uso del espacio público sin modificar su infraestructura, facilitando la evaluación de impactos antes de efectuar cambios permanentes. Ejemplos incluyen parques de bolsillo, peatonalizaciones temporales e instalación de murales y mobiliario portátil (STEVENS Y DOVEY, 2023). En contextos de informalidad, donde la regularización urbanística es lenta y costosa, estas acciones posibilitan mejoras inmediatas sin generar conflictos legales (FERNÁNDEZ, 2011).

La experiencia de la Fundación Mi Parque constituye un ejemplo relevante de intervención en barrios vulnerables mediante estrategias de co-diseño comunitario para la creación de parques y plazas. La fundación emplea prototipos de urbanismo táctico —como senderos de tierra compactada, mobiliario elaborado con pallets y pintura participativa— que permiten validar el uso del espacio antes de ejecutar obras definitivas. Estas acciones han sido implementadas con éxito en comunas como La Pintana y Cerro Navia, en Santiago de Chile (FUNDACIÓN MI PARQUE, 2016).

Desde los años 2000, el urbanismo social desarrollado en Medellín se ha consolidado como referente en América Latina. Bajo la gestión del alcalde Sergio Fajardo (2004 – 2007) y mediante la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), se impulsaron proyectos emblemáticos como el Metrocable, los Parques Biblioteca, los Colegios de Calidad, el Plan del Centro y los Proyectos Urbanos Integrales. Estas iniciativas se articularon con programas educativos, culturales y de emprendimiento, y se desarrollaron mediante procesos participativos en barrios históricamente excluidos. Este modelo híbrido, que combinó liderazgo institucional con legitimación social y comunitaria, logró transformar territorios vulnerables en espacios de inclusión y orgullo cívico (ECHEVERRI Y ORSINI, 2011; GIRALDO ET AL., 2010).

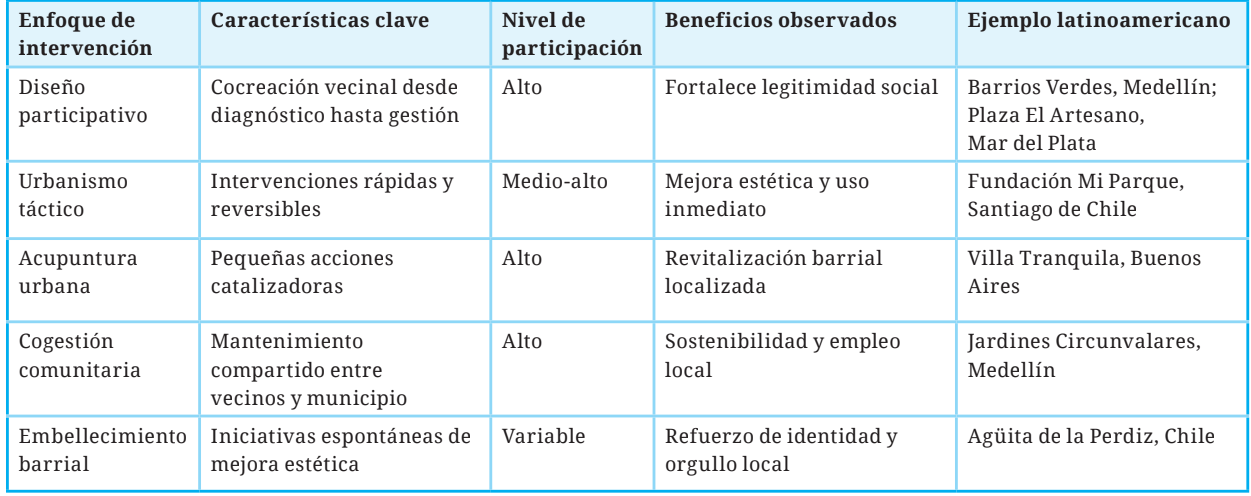

En resumen, mejorar los EVP en asentamientos informales requiere enfoques participativos, intervenciones tácticas y modelos de gobernanza mixtos. Desde la cocreación comunitaria hasta la acupuntura urbana y el urbanismo táctico, diversas experiencias latinoamericanas demuestran que acciones pequeñas, inclusivas y contextualizadas pueden generar transformaciones urbanas significativas, favoreciendo la apropiación social, la cohesión comunitaria y la sostenibilidad a largo plazo. La Tabla 5 presenta una tipología comparativa de los modelos de gobernanza inclusiva y de las prácticas emergentes documentadas en América Latina, destacando sus niveles de participación y beneficios sociales asociados.

Tabla 5. Modelos de gobernanza inclusiva y prácticas emergentes en EVP de barrios informales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la literatura revisada.

DISCUSIÓN. HACIA UNA PRÁCTICA DEL DERECHO A LA CIUDAD VERDE

El análisis de la literatura (véase Figura 4) indica que, si bien los EVP poseen un notable potencial para promover la inclusión —como se observa en los Ejes 1 y 2—, este se ve limitado por obstáculos estructurales y riesgos de exclusión identificados en los Ejes 3 y 4. La clave para desbloquear dichos beneficios reside en la manera en que estos espacios son diseñados, implementados y gestionados, es decir, en los modelos de gobernanza (Eje 5). Reflexionar sobre estos modelos remite a una cuestión más profunda y decisiva para el futuro de nuestras ciudades: ¿qué tipo de ciudad queremos construir, y para quién? Esta relación entre territorio, poder y participación puede abordarse desde el marco teórico del “derecho a la ciudad”, así como desde la Nueva Agenda Urbana (ONU, 2021), que reivindica dicho derecho y promueve el principio de no dejar a nadie atrás.

Según Lefebvre (2017), este derecho no se limita al acceso a servicios urbanos, sino que implica la posibilidad colectiva de transformar el entorno urbano conforme a los deseos y necesidades de sus habitantes, en busca de una ciudad más habitable y justa para todos. En este sentido, la creación de EVP en barrios informales trasciende la mejora física del entorno para convertirse en una forma concreta de ejercer este derecho. La participación activa de la comunidad en el diseño y la gestión de su espacio verde no solo implica acceso a un servicio, sino también la afirmación de su capacidad de modelar la ciudad e inscribir en ella sus valores y aspiraciones. Las experiencias de cocreación y urbanismo táctico constituyen expresiones tangibles de este derecho colectivo.

Por el contrario, las intervenciones impuestas desde niveles superiores —ya sean gobiernos nacionales o locales— que excluyen a la comunidad niegan su derecho al territorio. La gentrificación, en particular, transforma el espacio en una mercancía atractiva para nuevos usuarios, en lugar de preservarlo como lugar de vida para los residentes originales. En este contexto, los EVP pueden operar tanto como herramientas de empoderamiento como instrumentos de desplazamiento, dependiendo del modelo de gobernanza adoptado. Cuando se diseñan sin participación ciudadana, se invisibilizan las necesidades y prioridades locales, generando resistencias y dificultando el reconocimiento de los residentes de barrios informales como ciudadanos activos (KAMJOU ET AL., 2024). Como señala el arquitecto Mario Jauregui, establecer un vínculo directo con la comunidad es esencial para el éxito de cualquier proyecto urbano, pues permite comprender el territorio desde la perspectiva de quienes lo habitan (MCGUIRK, 2015). Más allá de convocar constantemente a las comunidades, es necesario integrarse activamente en las dinámicas urbanas existentes (MURILLO, 2025).

Desde una perspectiva crítica, los estudios revisados evidencian que, a pesar de los discursos institucionales a favor de la equidad ambiental, persiste una brecha marcada entre la retórica oficial y la realidad urbana. Esta discrepancia se manifiesta en la falta de voluntad política, la rigidez burocrática y la desconexión entre la planificación y las condiciones reales de los barrios informales. Según Rodríguez et al. (2023), en América Latina los obstáculos administrativos han dificultado el desarrollo de esta agenda: procedimientos lentos, poco claros o excesivamente restrictivos retrasan la implementación de nuevas iniciativas. A ello se suma, como señalan Meninato y Marinic (2019), la escasa voluntad política para transformar las condiciones de vida de millones de personas que habitan asentamientos informales. En consecuencia, el acceso desigual a la naturaleza urbana se configura como una forma contemporánea de exclusión, con repercusiones que van desde el deterioro de la salud hasta la limitación en el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Más allá de las limitaciones institucionales o financieras, las transformaciones urbanas se ven condicionadas por un entramado cultural persistente. La ciudad no se construye solo con normas y materiales, sino con valores que configuran las formas de habitar. Hoy, el espacio urbano se rige por principios que exaltan la competencia, la autosuficiencia y la apropiación privada, que debilitan la noción de comunidad y diluyen la idea de lo común (HARVEY, 2008). Así, la ciudad deja de ser un proyecto colectivo y se fragmenta en intereses individuales.

Esta lógica sostiene un círculo de desafección política y social que bloquea el cambio genuino (DURANTE ET AL., 2025) y, simultáneamente, refuerza estructuras económicas y políticas que encuentran en la fragmentación social una fuente de legitimidad y reproducción (SÁNCHEZ, 2007). En este escenario, los EVP en barrios informales adquieren un papel estratégico: más que áreas de recreo, pueden concebirse como espacios de resistencia simbólica donde se rearticula la experiencia colectiva, fomentando el encuentro, la cooperación y la solidaridad frente a la primacía del interés individual (POLKO, 2024; BUENO, 2022).

El reto consiste en recuperar su poder simbólico y transformarlos en territorios de memoria y acción ciudadana. Sin esta dimensión, cualquier intervención corre el riesgo de reducirse a un gesto técnico o estético. La planificación democrática requiere abandonar la lógica del beneficio privado en favor del bien común y sustituir la gestión sectorial por corresponsabilidad política y social (DÍAZ Y LOURES, 2013). La gobernanza de los bienes comunes ofrece principios para reconvertir los espacios urbanos en bienes compartidos y sostener la acción colectiva local (ORTIZ, 2024). Solo cuando el poder se entienda como capacidad de tejer vínculos —y no como dominio o acumulación— podrá emerger una voluntad transformadora auténtica, orientada hacia una ciudad verdaderamente verde, justa e inclusiva.

Desde el enfoque ambiental, la escasez de vegetación en barrios informales limita la capacidad de las ciudades para afrontar el cambio climático y refuerza modelos urbanos insostenibles (ONU-HÁBITAT, 2024). En este escenario, los desafíos que enfrenta la gestión pública —especialmente los gobiernos locales de América Latina— como garantes del derecho a un entorno saludable exigen replantear su rol en la construcción de ciudades sostenibles, resilientes y capaces de atender las necesidades más urgentes de las poblaciones vulnerables. La desigualdad y la falta de acceso a la naturaleza constituyen problemas estructurales que requieren respuestas inmediatas, contextualizadas y orientadas a integrar efectivamente las áreas marginadas en la ciudad formal (ZULATEGUI, 2021).

Desde la dimensión social, los EVP son altamente valorados por los residentes, quienes los utilizan como espacios de recreación, descanso y socialización, especialmente cuando sus viviendas son pequeñas y carecen de áreas comunes. En estos contextos, el espacio público actúa como una extensión del hogar y un lugar de respiro frente a las tensiones cotidianas (SEGOVIA Y JORDÁN, 2005). Sin embargo, la mera proximidad a un EVP no garantiza que este cumpla adecuadamente su función (DE LA FUENTE-DE VAL, 2022). Es fundamental que el espacio posea una calidad suficiente para generar vínculos emocionales con los usuarios y fomentar su satisfacción con el entorno. Para ello, debe estar bien mantenido, conservado y, sobre todo, percibido como seguro, especialmente por las mujeres. Esto demuestra que los residentes de barrios informales demandan espacios verdes no solo cercanos, sino funcionales y realmente utilizables.

El análisis también evidencia vacíos significativos en la investigación actual. En primer lugar, aunque existe abundante documentación sobre experiencias exitosas —como la de Medellín—, se requiere mayor atención a los casos de fracaso, ya que aprender de lo que no funcionó resulta igualmente relevante. Murillo (2025) subraya que factores como la seguridad —real o percibida—, el mantenimiento deficiente de los espacios verdes y la falta de comunicación efectiva sobre plazos, procesos y logros pueden generar expectativas poco realistas y desencadenar frustración en la comunidad. En segundo lugar, predominan los estudios de corto plazo, evidenciando la necesidad de investigaciones longitudinales que evalúen la sostenibilidad de los EVP y sus impactos sociales y ambientales a lo largo del tiempo. Por último, aunque la participación ciudadana es un concepto ampliamente mencionado, persiste la necesidad de desarrollar metodologías sólidas para evaluar su calidad y profundidad. Cabe preguntarse: ¿cómo se traduce esta participación en empoderamiento real y en gobernanza democrática efectiva?

Rodríguez et al. (2023) identifican tres dimensiones clave para una buena gobernanza de los espacios verdes: disponibilidad, accesibilidad y atractivo. Es decir, los EVP deben encontrarse a una distancia razonable, permitir el libre acceso y ofrecer una experiencia acogedora. Además, deben ser suficientemente atractivos para responder a las expectativas de la población. Por su parte, Nikolaïdou et al. (2016) subrayan la importancia de la cooperación, la formación de coaliciones y modelos de gobernanza que integren activamente al sector público, privado y a la sociedad civil.

Casos concretos en ciudades como Bogotá, Medellín, Ciudad de México o Lima demuestran que incluso intervenciones verdes de pequeña escala —como huertos vecinales o mejoras estéticas en calles— pueden generar impactos positivos tangibles si se acompañan de procesos sólidos de apropiación comunitaria. Estas experiencias evidencian que los EVP pueden actuar como catalizadores de revitalización barrial, empoderamiento ciudadano y fortalecimiento del tejido social, siempre que se garantice la participación efectiva de quienes habitan el territorio (CACOPARDO ET AL., 2025; ARANCIBIA, 2024; JUNTTI ET AL., 2021; HERNÁNDEZ, 2012).

En definitiva, el futuro de las ciudades inclusivas en América Latina dependerá de la capacidad de reestructurar la planificación urbana y la gestión pública para responder adecuadamente a las necesidades de los barrios informales. Estos territorios, que albergan aproximadamente al 25 % de la población urbana de la región, deben ser reconocidos como espacios legítimos con pleno derecho a disfrutar de la naturaleza urbana. Enfrentar este desafío exige políticas públicas inclusivas, asignación de recursos suficientes y establecimiento de canales efectivos de participación ciudadana para construir una ciudad verdaderamente verde, justa e inclusiva.

Figura 4: Resumen de los aspectos clave hallados en cada uno de los cinco ejes temáticos establecidos en la revisión de la literatura.

Fuente: Elaboración propia.

Recomendaciones para políticas públicas

Los hallazgos presentados en este ensayo no solo evidencian las desigualdades existentes, sino que también ofrecen elementos clave para reorientar las políticas urbanas hacia modelos más justos y sostenibles en los barrios informales de América Latina. En esta línea, las recomendaciones que se exponen a continuación buscan traducir dichos hallazgos en directrices concretas, orientadas a promover intervenciones que fortalezcan la justicia urbana y ambiental en la región. Esto es no solo deseable, sino imprescindible para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los ODS 10 y 11.

- Incorporar EVP desde el inicio en los programas de urbanización progresiva: Los procesos de mejora de barrios informales deben contemplar, desde sus fases iniciales, el diseño e implementación de espacios verdes como parte integral de la infraestructura urbana. Estos no deben considerarse elementos accesorios, sino componentes esenciales para elevar la calidad de vida y fomentar el desarrollo sostenible en los territorios más vulnerables.

- Planificación multiescalar con enfoque de justicia: Las políticas urbanas deben articularse a distintas escalas —desde el nivel local hasta el metropolitano— asegurando coherencia y complementariedad. Un enfoque basado en la equidad requiere distribuir recursos y beneficios de forma justa, prestando especial atención a comunidades históricamente excluidas, como los habitantes de asentamientos informales.

- Coordinación entre niveles de gobierno: Para enfrentar con eficacia los desafíos de la urbanización informal, es indispensable alinear esfuerzos entre gobiernos nacionales y locales. Mientras los niveles centrales cuentan con capacidad técnica y financiera para desarrollar políticas de largo plazo, los gobiernos locales poseen un conocimiento profundo del territorio y mayor cercanía con las comunidades, lo que permite adaptar las intervenciones a sus realidades.

- Mecanismos de financiamiento participativo y sostenido: Asegurar la viabilidad económica de los EVP en contextos informales implica diseñar esquemas innovadores de financiamiento donde participen autoridades, comunidades y actores privados. La participación activa de los habitantes en la gestión pública de recursos contribuye a una mayor corresponsabilidad social, fortalece la gobernanza local y mejora la pertinencia de las intervenciones.

- Diseño sensible al entorno cultural y ambiental: La planificación de EVP debe reconocer la diversidad cultural, social y ecológica de cada comunidad. Esto implica integrar saberes locales, costumbres y símbolos que favorezcan la apropiación colectiva y el cuidado del espacio. Además, las soluciones deben ser compatibles con las condiciones climáticas y ambientales del territorio, fortaleciendo así la resiliencia del ecosistema urbano.

Recomendaciones metodológicas para un nuevo paradigma

Desde una perspectiva metodológica, se propone a los responsables del gobierno local adoptar un enfoque renovado para intervenir en barrios informales (véase Figura 5). En estos contextos, los EVP no deben concebirse como intervenciones aisladas, sino como parte de un proceso estratégico de transformación socioespacial a largo plazo, basado en la colaboración intersectorial y el pleno reconocimiento de los derechos urbanos de todos los habitantes, independientemente de su condición socioeconómica. Para ello, se proponen las siguientes líneas de acción coordinadas:

- Vincular los EVP a procesos de regularización y mejora habitacional. La creación de espacios verdes debe integrarse de manera sistemática con programas de legalización del suelo y mejoramiento de viviendas, fortaleciendo el arraigo de la población y promoviendo la estabilidad residencial.

- Dar prioridad al diseño participativo. Es fundamental invertir tiempo y recursos en generar relaciones de confianza con las comunidades locales. La cocreación de los espacios no solo mejora su funcionalidad y estética, sino que también fomenta la identificación emocional con el lugar y su cuidado colectivo.

- Impulsar modelos de construcción y gestión comunitaria. La sostenibilidad de los espacios verdes depende en gran medida de su mantenimiento y uso adecuado. Se recomienda promover esquemas de cogestión en los que las comunidades asuman un papel activo en la construcción y mantenimiento, con el respaldo del gobierno local.

- Implementar sistemas de monitoreo y evaluación. Para asegurar la eficacia de las intervenciones, es necesario establecer mecanismos que permitan evaluar su desarrollo, ajustar estrategias según los resultados y sistematizar aprendizajes transferibles a otros contextos.

Figura 5: Aproximación metodológica basada en los principios rectores de equidad ambiental, gobernanza participativa y sostenibilidad, que orientan el diseño y la construcción de EVP a través de un ciclo de cuatro fases en barrios informales.

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

El recorrido analítico de este artículo demuestra que los espacios verdes no son solo una necesidad ecológica, sino también una oportunidad política y social para reconfigurar la ciudad desde una perspectiva inclusiva y justa. En los contextos de informalidad urbana de América Latina, los EVP pueden actuar como catalizadores de transformación territorial si se gestionan mediante modelos de gobernanza participativos, contextualizados y sostenibles.

Este trabajo ha examinado cómo los EVP pueden contribuir a la creación de ciudades más inclusivas en Latinoamérica y qué medidas de políticas públicas podrían favorecer una integración equitativa y regenerativa de estos espacios en barrios informales. Del análisis surgen varios hallazgos clave:

En primer lugar, se confirma que los EVP son infraestructuras sociales esenciales, con múltiples beneficios en términos de salud, cohesión comunitaria y adaptación al cambio climático. No obstante, la población que habita en asentamientos informales enfrenta no solo carencias en servicios básicos, sino también una alarmante escasez de espacios verdes, lo que profundiza sus vulnerabilidades socioambientales. En este escenario, los EVP deben entenderse como instrumentos estratégicos para promover la equidad ambiental, reforzar el tejido social y mejorar el bienestar colectivo.

En segundo lugar, revertir estas desigualdades estructurales exige desmontar los sesgos legales, institucionales y normativos que históricamente han excluido a estos territorios de los procesos de planificación y financiamiento urbano. Reconocer el carácter multifuncional de los EVP constituye un paso necesario, pero claramente insuficiente. Se requieren enfoques integrales que aborden la complejidad social, cultural y económica de estas comunidades, y que vinculen la mejora ambiental con mecanismos eficaces de participación y empoderamiento ciudadano.

Definitivamente, se concluye que la provisión equitativa de EVP en asentamientos informales representa una vía prioritaria para construir ciudades más resilientes, democráticas y sostenibles, capaces de contrarrestar la lógica de exclusión socioespacial que ha caracterizado el desarrollo urbano latinoamericano. Este desafío requiere no solo políticas públicas inclusivas, sino también una visión transformadora del derecho a la ciudad verde como condición necesaria para la justicia urbana. Fomentar investigaciones que examinen la relación entre espacios verdes, informalidad e inclusión desde una perspectiva crítica, situada y regional resulta fundamental para avanzar en esta dirección.

La idea central que articula este ensayo sostiene que el éxito de las intervenciones en EVP depende, en última instancia, de la calidad de su gobernanza. Solo a través de modelos participativos, corresponsables y territorialmente anclados será posible desplegar plenamente su potencial transformador, sin dejar a nadie atrás. Enfoques como la co-creación, el urbanismo táctico y la gobernanza híbrida —que integran inversión pública con liderazgo comunitario— no solo permiten desarrollar espacios más pertinentes y sostenibles, sino que constituyen expresiones concretas del derecho a la ciudad en América Latina. En su dimensión más profunda, el anhelo de un parque en un barrio marginal no se reduce a una cuestión urbanística: encarna una afirmación de dignidad, reconocimiento y esperanza en un futuro urbano más justo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Adegun, O. (2017). Green infrastructure in relation to Informal urban settlements. Journal of architecture and urbanism. 41(1): 22–33. https://doi.org/10.3846/20297955.2017.1296791

Anguelovski, I. (2023). (In)Justice in Urban Greening and Green Gentrification. En: Villamayor-Tomas, S., Muradian, R. (eds) The Barcelona School of Ecological Economics and Political Ecology (pp. 235-247). https://doi.org/10.1007/978-3-031-22566-6_20

Amigo, C. (2022). Evaluación de la vegetación en las áreas verdes públicas. Ciudad de Algarrobo, región de Valparaíso, Chile. Tesis de Maestría.

Universidad de Chile. https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/188694/evaluacion-de-la-vegetacion-en-las-areas-verdes-publicas.pdf?sequence=1

Arancibia, O. (2024). Reconocimiento y valoración de los espacios verdes informales del barrio Agüita de la Perdiz (Concepción): Un Análisis Espacial y Comunitario. Tesis de Maestría. Universidad de Concepción. https://repositorio.udec.cl/handle/11594/7198

Brakarz, J., Rojas, E., y Greene, M. (2011). Ciudades para todos: La experiencia reciente en programas de mejoramiento de barrios. https://doi.org/10.18235/0012529

Brites, W. (2025). Ciudades medias y desigualdades urbano-ambientales. Estudio de casos en Sudamérica. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales, 37:26-45. https://doi.org/10.17141/letrasverdes.37.2025.6135.

Bueno, J. (2022). La resignificación del espacio público contemporáneo. Experiencias alternativas emergentes. Tesis doctoral. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/185056

Cacopardo, G., Mumare, R. y Santacroce, F. (2025). Diseño participativo y gestión de un espacio público: implementación de una política pública en un barrio popular. Cuaderno Urbano, 41. https://doi.org/10.30972/crn.41418587

Caldeira, T. (2017). Peripheral urbanization: Autoconstruction, transversal logics, and politics in cities of the global south. Environment and Planning D: Society and Space. Vol. 35(1) 3–20. https://doi.org/10.1177/0263775816658479

Casillas, A. (2023). Desigualdad en la dotación de áreas verdes en el municipio de Monterrey: una injusticia ambiental. Región y Sociedad, 35, e1784. https://doi.org/10.22198/rys2023/35/1784

Cássia, R. (2012). Urbanismo y planificación: Áreas Verdes Urbanas. Summa Humanitatis, 6 (1): 23-45. https://repositorio.pucp.edu.pe/items/e3f9fb28-9aa0-45f4-bb1a-cc7cdd8234d8

Cavallieri, F. (2008). El programa favela-Bairro de la ciudad de Rio de Janeiro. Regeneración Integral de Barrios Informales. Informe de actividades Taller de Antananarivo, Metrópolis. https://habitatvivienda.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/04/2007_c3_barrios_informales_esp.pdf

Celemín, J. (2012). Asociación espacial entre fragmentación socioeconómica y ambiental en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. EURE, 38(113):33-51. http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612012000100002

Cisneros, J., y Cunjama, E. (2011). El color del miedo bajo el desorden del paisaje urbano en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Revista Criminalidad, 53 (1): 275-292. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3791373

Colodro, U., Salazar, A., y Rehner, J. (2013). Áreas verdes metropolitanas, planificación territorial e (in) justicia ambiental en Santiago de Chile Pontificia Universidad Católica de Chile. https://www.researchgate.net/publication/311948974_Areas_verdes_metropolitanas_

planificacion_territorial_e_injusticia_ambiental_en_Santiago_de_Chile

CEPAL (2024). Informe urbano de América Latina y el Caribe. En: D. Aulestia y B. Lana (coords.). Documentos de Proyectos (LC/TS.2024/109). https://www.cepal.org/es/publicaciones/81045-informe-urbano-america-latina-caribe-2024

CEPAL (2019). Planificación Multiescalar. Las Desigualdades Territoriales. Volumen II.

https://hdl.handle.net/11362/44847

Contreras, J. (2021). Una reflexión sobre urbanismo táctico, periferia marginal y participación ciudadana. Revista Nodo, 15(30), pp. 74-88. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8690937

Clerk, G., Pascual, J., Anderson, S. et al. (2010). Documento de orientación política sobre la planificación estratégica urbana: Los dirigentes locales preparan el futuro de las ciudades. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. https://uclg-cisdp.org/en/node/99

Cravino, M. (2020) Los asentamientos populares: vieja y nueva deuda urbana. En: Enrique Ortiz Flores and [et al.] Múltiples miradas para renovar una agenda urbana en crisis. CABA: Clacso. (pp. 67-74). https://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/7323

Cuvi, N. y Vélez, L. (2021). Los Parques Urbanos de Quito: Distribución, Accesibilidad y Segregación Espacial. Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science. https://doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i2