Cuaderno Urbano Nº42 | Año: 2025 | Vol. 42

ARTÍCULO

CAMBIAR ALGO Y QUE NADA CAMBIE: POLÍTICAS PÚBLICAS EN VILLAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DURANTE EL PERÍODO 2016-2023

CHANGING SOMETHING AND NOTHING CHANGING: PUBLIC POLICIES IN SLUMS IN THE CITY OF BUENOS AIRES DURING THE PERIOD 2016-2023

MUDAR ALGO E NADA MUDAR: POLÍTICAS PÚBLICAS NAS FAVELAS DA CIDADE DE BUENOS AIRES DURANTE O PERÍODO DE 2016 A 2023

Melina Ons

Socióloga y doctora en Ciencias Sociales. Docente de Sociología en la UBA. Especialista en Planificación y gestión en políticas sociales y diplomada en Estudios sociojurídicos de suelo urbano. Trabaja como investigadora y técnica en políticas urbanas, tanto en ámbitos académicos como de la gestión estatal. IEALC – UBA.

E-mail: melinaons@gmail.com

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8951-3897

Resumen

El artículo analiza la política de reurbanización de villas implementada en la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2023, en el marco del modelo neoliberal que orienta la gestión urbana hacia la mercantilización del suelo y la expansión del mercado inmobiliario. A partir de un enfoque multiescalar, se observa que los programas de intervención en cuatro villas –Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita, Villa 20 y Barrio Mugica– significaron una novedad por su magnitud, alcance urbanístico, habitacional y dominial, acompañada de un discurso oficial centrado en la integración social y urbana. Sin embargo, su implementación estuvo limitada territorialmente, priorizó la construcción de viviendas nuevas por sobre el mejoramiento de los sectores autoconstruidos y se desarrolló en barrios estratégicos para proyectos inmobiliarios. En paralelo, se profundizaron la privatización de tierras públicas, la flexibilización normativa y la creación de distritos comerciales, reproduciendo desigualdades urbanas. En consecuencia, los logros alcanzados fueron parciales, focalizados y con alcances fácilmente reversibles.

Palabras clave

Reurbanización de villas; políticas públicas; neoliberalismo; desigualdades urbanas

Abstract

The article analyzes the policy of slum reurbanization implemented in Buenos Aires City between 2016 and 2023, within the neoliberal model that guides urban management toward the commodification of land and the expansion of the real estate market. From a multiscalar perspective, it is observed that intervention programs in four slums –Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita, Villa 20, and Barrio Mugica– represented an innovation in political, budgetary, and institutional terms, accompanied by an official discourse centered on social and urban integration. However, their implementation was territorially limited, prioritized the construction of new housing over the improvement of self-built sectors, and was developed in neighborhoods strategically selected for real estate projects. In parallel, the privatization of public land, regulatory flexibilization, and the creation of commercial districts were deepened, reproducing urban inequalities. Consequently, the achievements reached were partial, targeted, and with easily reversible outcomes.

Keywords

Slum reurbanization; public policies ; neoliberalism; urban inequalities.

Resumo

O artigo analisa a política de reurbanização de favelas implementada na Cidade de Buenos Aires entre 2016 e 2023, no marco do modelo neoliberal que orienta a gestão urbana para a mercantilização do solo e a expansão do mercado imobiliário. A partir de uma perspectiva multiescalar, observa-se que os programas de intervenção em quatro favelas –Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita, Villa 20 e Bairro Mugica– representaram uma novidade em termos políticos, orçamentários e institucionais, acompanhada de um discurso oficial centrado na integração social e urbana. No entanto, sua implementação foi territorialmente limitada, priorizou a construção de novas moradias em detrimento da melhoria dos setores autoconstruídos e desenvolveu-se em bairros estrategicamente selecionados para projetos imobiliários. Em paralelo, aprofundaram-se a privatização de terras públicas, a flexibilização normativa e a criação de distritos comerciais, reproduzindo desigualdades urbanas. Em consequência, os resultados alcançados foram parciais, focalizados e com alcances facilmente reversíveis.

Palavras-chave

Reurbanização de favelas; políticas públicas; neoliberalismo; desigualdades urbanas

DOI:

https://doi.org/10.30972/crn.42428867

INTRODUCCIÓN

El patrón neoliberal tiene su traducción en la configuración de las ciudades que se convierten en objeto y soporte de negocios especulativos. Para ello, la acción pública se orienta a garantizar la expansión de los negocios en general y de aquellos que tienen a la ciudad como sostén en particular (Harvey, 2015). En países dependientes como los de América Latina, se configura un escenario que combina mercantilización y valorización del suelo con débiles políticas habitacionales, mercados laborales desregulados y altos niveles de pobreza, lo cual acrecienta también la desigualdad y la segregación espacial (Fernándes, 2008). La población desplazada, con ingresos insuficientes para adquirir una vivienda por la vía del mercado legal o del Estado, autoproduce su hábitat en terrenos ocupados (Abramo, 2008), formando lo que se conoce en la región como asentamientos informales, villas, favelas o barrios populares.

En el marco del modelo neoliberal, el Estado funciona como subsidiario de los actores privados, pero sus medidas pueden ser resistidas y modificadas por la acción colectiva de actores sociales afectados (von Lücken, 2016). Theodore, Peck y Brenner (2009) observaron estas disputas y acuñaron el término de “neoliberalismo realmente existente” para explicar que las políticas neoliberales nunca son implementadas de forma pura, ya que siempre se las introduce en contextos político-institucionales que han sido moldeados por una historia de regulaciones, prácticas consolidadas y arreglos políticos transmitidos a través del tiempo (Theodore et al., 2009). Desde este punto de partida teórico, el presente artículo tiene como objetivo analizar la gestión urbana de gobiernos neoliberales del partido Propuesta Republicana (PRO) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para comprender cómo se inserta en ella una novedosa política integral de reurbanización de villas iniciada en 2016, presentada oficialmente como una acción tendiente a la integración social y urbana de población vulnerada.

A finales de 2007 Mauricio Macri, del PRO, asumió como jefe del gobierno de CABA, identificándose de manera explícita en lo político-ideológico con el modelo neoliberal (Rodríguez, 2019). Realizó reformas estructurales en el Estado, orientadas a habilitar nuevos mercados y mayores niveles de rentabilidad para empresarios y corporaciones (Logiudice, 2013). En lo que respecta a la gestión urbana, autorizó la privatización masiva de tierras públicas, la desregulación del mercado inmobiliario e impulsó la aprobación de normativas orientadas a la valorización del suelo y la ampliación de sus usos rentables. Además, redujo las políticas de vivienda para los sectores populares, lo cual produjo un aumento del déficit habitacional y de la segregación espacial (Rodríguez, Arqueros Mejica y Rodríguez, M. F., 2011; Socoloff, 2017). También derogó la normativa que declaraba la emergencia habitacional, habilitando desalojos sistemáticos en inmuebles ocupados, muchos acompañados con represión (Rodríguez et. al., 2011). Comenzó así una etapa caracterizada por el aumento especulativo de los precios del suelo, fomento al desarrollo inmobiliario, recorte en políticas de vivienda y el cuestionamiento oficial a la radicación de villas (Arqueros Mejica, 2019).

En 2015, Macri fue electo presidente de la Nación y otro miembro de su partido, Horacio Rodríguez Larreta, gobernó el distrito hasta 2023. En términos de política urbana, este último avanzó en dos direcciones aparentemente opuestas. Por un lado, impulsó programas de reurbanización para mejorar el acceso a la vivienda de un sector de la población residente en cuatro villas porteñas: Villa 31-31bis (actual Barrio Padre Carlos Mugica), Rodrigo Bueno, Playón de Fraga y Villa 20. Esta política resultaba inédita por su magnitud y porque buscó abordar aspectos urbanísticos, constructivos y dominiales (Cravino, 2023). Por otro lado, implementó sendas medidas que intensificaron la mercantilización del espacio construido característica de las gestiones anteriores del PRO.

Trabajos críticos recientes abordan la política de reurbanización de villas de este período y destacan que significó un cambio respecto de períodos anteriores, pero remarcan que existieron continuidades en cuanto al carácter neoliberal de las intervenciones (Rodríguez, Zapata y Rodríguez M. F., 2022; Pírez, 2022, Ons y Cravino, 2023; Capalbo y Percossi Bossero, 2020). Puntualmente, porque se vinculan con estrategias de valorización inmobiliaria y porque “orientan procesos de mercantilización y privatización de bienes y servicios urbanos anteriormente desmercantilizados” (Rodríguez et. al., 2022: p. 325). Este trabajo busca ser un complemento de aquellos, aportando un análisis multiescalar (Del Río et. al, 2014) tanto en términos geográficos (relacionando la escala barrial con la distrital) como temporales (combinando hechos de todo el período seleccionado). El objetivo es comprender cómo se insertó la política hacia las villas porteñas en la gestión urbana general del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Se busca contrastar la hipótesis principal que es que el discurso de integración social y urbana, esgrimido por los funcionarios y funcionarias que impulsaron los programas de intervención en villas a partir de 2016, se contradicen con el alcance concreto de los mismos y con una gestión distrital excluyente, que asocia el desarrollo urbano únicamente al crecimiento del mercado inmobiliario.

El trabajo es resultado de una investigación de tipo cualitativa, con datos producidos a través de entrevistas en profundidad, observación directa y análisis de fuentes secundarias. Se divide en dos partes y una conclusión. En la primera se analiza la agenda pública hacia las villas del GCBA, entre 2016 y 2023, se describen los cambios en relación con gestiones anteriores y se repasan las características fundamentales de los cuatro programas de reurbanización desarrollados en este período. La segunda parte aborda la política urbana general durante el mismo, con eje en tres elementos: la privatización de tierras públicas, la creación de distritos con beneficios comerciales y la flexibilización de normativas urbanísticas. En las conclusiones se realiza un análisis conjunto de lo anterior para comprender en qué medida los programas estudiados implican un cambio de orientación en la acción estatal hacia los barrios populares en la ciudad de Buenos Aires.

LA GESTIÓN EN LAS VILLAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DURANTE 2016-2023

Como se indicó en la introducción, a fines de 2015 Horacio Rodríguez Larreta, quien había sido jefe de gabinete de Mauricio Macri, asumió como jefe del GCBA y Macri como presidente de la Nación. El alineamiento político entre ambas gestiones le otorgó al gobierno local fortaleza política y acceso a nuevos recursos, como tierras federales o préstamos internacionales. En ese contexto, se produjo un cambio en la agenda pública hacia las villas, que consistió en el inicio de programas de reurbanización integral en cuatro barrios populares: Rodrigo Bueno, Fraga/Playón de Chacarita, Villa 20 y Villa 31-31 bis (actualmente barrio Padre Carlos Mugica). Fue la primera vez que un gobierno de este distrito impulsó intervenciones integrales, es decir, que buscaban atender a la legalización de la tenencia de la tierra y al mejoramiento de condiciones urbanísticas, ambientales y habitacionales (Cravino, 2023). Para ello, se produjo también una modificación institucional para jerarquizar al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) –en términos institucionales y presupuestarios– y crear una nueva área: la Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISyU). El IVC tomó a su cargo las reurbanizaciones de los tres primeros barrios citados, mientras que la SECISyU tuvo como única tarea la reurbanización de la ex Villa 31-31bis.

Si bien estas medidas implicaron cambios importantes en términos políticos e institucionales, su alcance se limitó a los cuatro barrios seleccionados por el gobierno, que abarcan al 25% de la población en villas de la ciudad. No se trata de los más poblados ni los más grandes en términos de ocupación de suelo, pero sí de los mejor localizados. En este punto, estudios precedentes afirman que la elección de los casos de intervención tuvo que ver con reestructurar áreas de oportunidad para permitir el desarrollo de proyectos urbanos más rentables en su entorno (Arqueros Mejica, 2019; Rodríguez, 2019; Capalbo y Percossi Bossero, 2020; Ons 2021). A continuación se explica esta afirmación de forma breve para cada caso.

1- Rodrigo Bueno es lindera con un terreno de 72 ha, propiedad de la empresa IRSA, donde se proyecta uno de los desarrollos inmobiliarios más importantes de la ciudad, que tiene una larga historia de disputas con la población de la villa1 porque presentaba, por ejemplo, riesgo de inundaciones por la creación de vías navegables para el ingreso de lanchas (Rodríguez M. F., 2023; Socoloff, 2014). En 2023, luego de la construcción de las viviendas nuevas en Rodrigo Bueno, el GCBA consiguió que la Legislatura porteña habilitase a la empresa a realizar allí un proyecto con torres de viviendas de lujo y oficinas premium.

2- El Playón de Fraga se encuentra en Chacarita, un barrio de clase media que fue renovado y revalorizado por diferentes emprendimientos inmobiliarios y gastronómicos durante los últimos años. En paralelo a su reurbanización en 2018, se realizaron obras viales importantes como la elevación de las vías del Ferrocarril San Martín y la apertura de calle Triunvirato, que genera una mejor conexión con los barrios del norte rico de la ciudad (Benítez, 2022).

3- La Villa 20 es vecina a la Villa Olímpica, que fue construida en 2018 para albergar a los participantes de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Dicha construcción, luego de la competencia, se reconvirtió en conjuntos de viviendas que el Estado vendió a través de créditos hipotecarios para la clase media. Además, existen en dicha zona terrenos públicos vacantes que están habilitados para ser subastados (Arqueros Mejica, 2019).

4- La villa 31-31 bis, actualmente Barrio Mugica, se ubica en la zona de Retiro, donde a partir de 2016 se reactivó también un gran proyecto urbano que incluyó obras de infraestructura vial, privatización de tierras y desarrollos inmobiliarios (Ons, 2021 y 2024; Capalbo y Percossi Bossero, 2020).

Es decir que las políticas de reurbanización entraron en tensión por el uso del territorio con otras medidas impulsadas por el Estado, tendientes a reactivar zonas de oportunidad para el mercado inmobiliario. Esto fue resumido por un exlegislador de la ciudad, en una entrevista para esta investigación, de la siguiente forma:

Por un lado, está la búsqueda de un reconocimiento de políticas más humanizantes para la gestión de Larreta, pero por otro lado, también intervienen sobre los territorios que tienen proyectos asociados muy cercanos, que necesitan que se emprolije la trama urbana para que tenga más rédito económico. Digo, porque todos los procesos de urbanización se dan vecinos a desarrollos inmobiliarios de alto impacto (Entrevista con exlegislador porteño, año 2021)

La cita precedente reafirma que la política hacia las villas buscó habilitar el desarrollo inmobiliario en el entorno de los barrios, pero también destaca que existió una búsqueda del gobierno por desarrollar políticas para beneficiar a un sector de la población históricamente vulnerado y por construir una identidad más progresista que la de su predecesor. Esto incluyó la incorporación de funcionarios jóvenes, muy vinculados con la doctrina social de la Iglesia, en áreas de vivienda y desarrollo social. Uno de ellos, que fue presidente del IVC en el período estudiado, expresó lo siguiente en una entrevista para este trabajo:

Horacio (Rodríguez Larreta) asume la Jefatura con una definición muy fuerte de invertir en los sectores populares, fundamentalmente en proyectos de transformación urbana en los barrios populares. Hay una prioridad muy fuerte ahí y eso es claramente una diferencia con las gestiones anteriores. Cuando se toma esta definición se arman distintos equipos adentro del gobierno y se desarrolla una mirada qué básicamente toma el paradigma de la integración. Eso tiene un influjo de lo que venían haciendo los curas villeros, sobre todo cuando hablan de integración en vez de urbanización y ya la 31 nace con el nombre de Secretaría de Integración. Cuando nosotros asumimos en el IVC también le damos una impronta fuerte a la integración, con un paradigma de tres componentes: urbana, social y habitacional y con eso trabajamos. (Entrevista con exfuncionario del IVC 1, año 2022)

La apelación del discurso oficial a la idea de integración es central en este período (Ons y Cravino, 2023) y formó parte de una estrategia para cambiar décadas de estigmatización a la población villera y “construir nuevos imaginarios que vincularan lo que podría ser aquel barrio después de un proceso exitoso de urbanización e integración, con imágenes de un ‘espacio habitable, formalizado y robusto’” (Sternberg, 2023: p. 62, traducción propia). Sin embargo, en este período no se implementaron otro tipo de acciones destinadas a ampliar el acceso a la vivienda de los sectores populares en el resto de la ciudad, por lo que las posibilidades de integración quedarían limitadas, en el mejor de los casos, a los territorios de estas cuatro villas.

Características de los proyectos de reurbanización de villas iniciados en 2016

Los cuatro proyectos presentan particularidades, producto de que cada barrio tiene magnitudes, características y trayectorias diferentes. Además, porque entre la SECISyU y el IVC existieron pocos criterios comunes para definir el accionar de manera conjunta (CESBA, 2017). Sin embargo, comparten algunos elementos que permiten su análisis conjunto y que están planteados en las cuatro leyes de reurbanización que se sancionaron para establecer los lineamientos de intervención de cada uno. En las cuatro normas se establece que: 1) Una parte de la población, afectada por las obras de infraestructura, sería reasentada a conjuntos de viviendas nuevas construidas dentro de los mismos terrenos. 2) Se realizarían obras de mejoramiento y conexión a servicios públicos para las viviendas autoproducidas que no fueran relocalizadas. 3) Todos los inmuebles, antiguos y nuevos serían regularizados dominialmente. 4) Para acceder a los títulos de propiedad, la población pagaría un monto por las viviendas, mediante créditos hipotecarios emitidos por el GCBA.

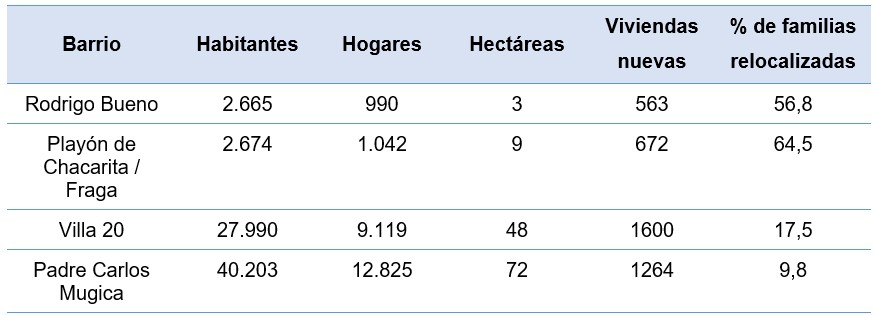

La tabla siguiente compara los barrios según sus poblaciones, áreas de terreno, cantidad de viviendas nuevas y porcentaje de familias relocalizadas en cada uno.

Tabla 1. Hogares y viviendas en los procesos de reurbanización de villas de la Ciudad de Buenos Aires 2016-2023.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del GCBA.

Como se observa en la Tabla 1, las poblaciones del Barrio Mugica y la Villa 20 son mucho mayores que las de Fraga y Rodrigo Bueno. Sin embargo, la construcción de viviendas para reasentamientos no guarda la misma proporción. En los barrios de mayor tamaño, menos del 20% de la población sería beneficiaria de viviendas nuevas, mientras que, para los más pequeños, esta proporción supera el 50%.

Independientemente de las metas propuestas, los niveles de avance fueron muy diferentes entre los conjuntos habitacionales nuevos y los sectores autoconstruidos, conocidos como macizos o históricos. Al cierre del período de análisis, más de nueve años después de iniciada esta política, el Estado concluyó la construcción de los conjuntos de viviendas nuevas en los cuatro barrios y casi la totalidad de los reasentamientos, incluida la titularización en favor de las familias que se mudaron. Por el contrario, en los sectores autoproducidos no se terminaron los mejoramientos habitacionales, ni la conexión domiciliaria a los servicios públicos y se registran escasos progresos con relación a la regularización dominial (Arqueros Mejica, 2019; Rodríguez et. al., 2022; Ons, 2024; ACIJ, 2024 a. y b.). Esto último no solo significa que no se entregaron títulos de propiedad en las viviendas antiguas, sino que tampoco se realizó un proceso de catastro para identificar manzanas, parcelas, unidades funcionales y hogares en cada inmueble que permita realizar la titularización en un futuro (Ons, 2024; ACIJ, 2024 a. y b.).

Al indagar sobre las razones de la diferencia de logros entre uno y otro componente de los programas, esta investigación tuvo el siguiente hallazgo en una entrevista con un expresidente del IVC:

Es mucho más fácil construir vivienda nueva que tender infraestructura y abrir calles. Naturalmente, vos tenés que hacer primero la vivienda nueva para poder trasladar gente, demoler, abrir calles, meter infraestructura, etc. Pero es un proceso mucho más escabroso, es como una operación muy delicada, es como tener que entrarle al cerebro porque tenés algo encapsulado ahí. Es muy difícil y es altamente participativo. Para el gobierno lo que había que hacer es lo que siempre se hizo ¿no? Construir viviendas nuevas y después vemos. Pero hablar, conversar, dialogar, pedir permiso, entender con profundidad la necesidad, eso no estaba en el glosario para nada. (Entrevista con exfuncionario del IVC 2, año 2021)

Lo que relata el exfuncionario es que para la estructura institucional, simbólica y normativa del Estado resultan más rápidas y sencillas de aplicar las medidas que reproducen la ciudad formal, que aquellas que buscan mejorar el hábitat autoconstruido (Gonçalves, 2023). Esto no significa que sea más barato ni más eficiente, pero sí es más rápido, más visible y más conocido para las y los efectores de políticas públicas. Lo contrario, realizar relevamientos exhaustivos para definir y ejecutar mejoramientos habitacionales según las necesidades de la población, ampliaciones para reducir el hacinamiento, abrir calles para mejorar la movilidad y permitir las conexiones intradomiciliarias a los servicios públicos o llevar un registro detallado de las viviendas irrecuperables para su relocalización, requiere de un largo proceso participativo que no forma parte de los procedimientos habituales en este tipo de políticas. Sin embargo, hacerlo permitiría soluciones más estructurales, duraderas y aceptadas por las poblaciones beneficiadas.

Es necesario destacar que esto tuvo matices entre los distintos barrios. En Villa 20, a diferencia de los demás barrios, se realizaron talleres por manzana para definir las necesidades habitacionales y en función de eso avanzar con la construcción y la relocalización de las viviendas nuevas. Motta y Almansi (2017) sostienen que allí el IVC comenzó su accionar con “un proceso de acercamiento a los referentes del barrio con el fin de establecer un diálogo para definir objetivos de intervención” (p. 159). Sin embargo, en la Villa 20 también se registran diferencias sustanciales entre los resultados del sector nuevo y el autoconstruido.

Esta diferencia de prioridades entre los conjuntos de viviendas y la transformación de los macizos tuvo un reflejo en la asignación de partidas presupuestarias, que disminuyó fuertemente a medida que se finalizaban los nuevos complejos. Según un análisis presupuestario elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), los recursos para estos programas se redujeron considerablemente a partir de 2020. El documento expresa que “en todos los casos la construcción de viviendas nuevas explica la mitad o más del presupuesto” (ACIJ, 2024: p. 21) y continúa señalando que:

el presupuesto asignado a estos barrios creció de forma constante entre los años 2016 y 2019, período que coincide con el mayor desarrollo de las licitaciones y la construcción de viviendas nuevas. A partir del año 2020, aún con las obras de infraestructura de servicios públicos en curso, la asignación y ejecución presupuestaria presenta un descenso marcado, con una reducción del 73,21% en 2020, y del 10,76% en 2021, en relación al período inmediatamente anterior (ACIJ, 2024, p. 8)

Sobre esto, un funcionario del IVC entrevistado para esta investigación expresó lo siguiente:

Lo que vos tenés es una ejecución presupuestaría atada la construcción de viviendas. Ojo con eso, porque el mayor gasto por lejos en los procesos de urbanización son las viviendas nuevas. Son miles de millones. La curva de inversión de las viviendas nuevas en origen es cero. Va subiendo, subiendo, subiendo, pero claramente, a medida que empiezan a terminar, va bajando. Lo ideal sería que si se están terminando ciertas viviendas se comiencen otras, ¿no? La 1-11-14, la 21-24 donde sea2. (Entrevista con exfuncionario del IVC 3, año 2023)

El entrevistado reconoce que las viviendas nuevas son el mayor gasto por lejos en los procesos de urbanización, pero eso no explica por qué se redujo el presupuesto cuando aún quedaban por cubrir necesidades –como la finalización de la conexión domiciliaria a los servicios públicos, desgloses familiares, mejoramientos habitacionales, aperturas de calles o creación de equipamiento urbano– que, contrario a lo que afirma, demandan asignaciones de recursos igual de importantes.

A la reducción presupuestaria registrada a partir de 2020, el gobierno sumó la modificación del organigrama estatal y redujo el rango tanto de la SECISyU como del IVC. Ambos pasaron de ser organismos autónomos, a incorporarse a la “estructura del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, definición que representa una desjerarquización del tema y que podría anticipar giros en el abordaje de la cuestión de la reurbanización» (Arqueros Mejica, 2022: p. 41). En 2021, la SECISyU se disolvió como tal y pasó a ser una Unidad de Proyectos Especiales.

La construcción de viviendas nuevas puede aportar a un proceso de reurbanización, siempre y cuando esté diseñada en función de las demás necesidades prioritarias de su población. De lo contrario, corre riesgo de no transformar las condiciones de vida de los barrios y de generar nuevas inequidades a su interior. En términos de Fuster-Farfán (2019) “este tratamiento preferencial promueve desigualdades al interior de las mismas soluciones y ‘beneficiarios’ de la política, produciendo una cierta elitización entre los actores implicados, pues establece preferencias de unos por sobre otros” (p. 11).

En este sentido, Rodríguez advierte que “el macizo de la villa (donde se deberían realizar los mejoramientos) queda ‘tapado’ por los complejos de las nuevas viviendas, funcionando como fachadas/nuevos muros para el resto de la ciudad” (p. 67). Esto puede haber formado parte de una estrategia de márquetin urbano que implica la modificación de áreas seleccionadas para utilizarlas como imágenes promocionales para la venta de cada ciudad ante los posibles inversores (De Mattos, 2002: p. 51). Rodríguez y otras autoras (2022) señalan, además, que “este reacondicionamiento estético de los bordes impacta en un impulso alcista del mercado inmobiliario informal intra barrial y genera mejores condiciones para las operaciones adyacentes, en el mercado formal” (Rodríguez et al., 2022), aumentando los costos de vida para la población de las villas.

En conclusión, estos proyectos tuvieron un alcance limitado en cuanto a los resultados concretos y a que solo beneficiaron a barrios relacionados con procesos de revalorización urbana. En este sentido, no se insertaron en una política integral orientada a redistribuir de manera más equitativa los recursos de la ciudad. Por el contrario, en paralelo con su ejecución, se profundizaron las características principales de lo que se define como gestión neoliberal. En el apartado siguiente se analizan estas últimas, con el objetivo de comprender cómo dialogan los objetivos de integración sociourbana con una gestión que jerarquizó la promoción del mercado inmobiliario.

REGULACIONES NEOLIBERALES IMPLEMENTADAS EN PARALELO CON LOS PROGRAMAS DE REURBANIZACIÓN (2016-2023)

Mientras sucedían los proyectos reseñados en el apartado anterior, los gobiernos de Rodríguez Larreta en el GCBA continuaron el modelo de gestión neoliberal de Mauricio Macri. Este apartado desarrollará las medidas que se consideran más relevantes en este sentido y que impactan directamente en el acceso a la vivienda en general y a las villas en particular. Estas son: 1) la privatización de tierras públicas nacionales; 2) la sanción del nuevo Código Urbanístico y de Edificación y 3) la creación del Distrito de Barrios Populares.

Privatización de tierras públicas

Uno de los instrumentos que caracterizó a todos los gobiernos del PRO desde 2008 fue la privatización sistemática de tierras públicas3. En el primer mandato de Rodríguez Larreta (2015-2019), esta política se profundizó y se extendió a terrenos nacionales localizados en la ciudad. Esto fue posible ya que durante su mandato presidencial Mauricio Macri habilitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo nacional, para que coordinara con gobiernos locales la privatización de bienes de propiedad federal. Para ello dispuso un andamiaje institucional, legal y de asistencia técnica que involucró a las administraciones provinciales en un plan sistemático de enajenación (D’Alessio, 2022). Así, el GCBA, entre 2016 y 2021 dispuso la subasta de lotes que abarcan un total de 164.186 m2 (Observatorio Metropolitano, 2021), la mayor parte de propiedad federal.

En términos generales, la privatización de tierras públicas para desarrollos inmobiliarios produce un aumento especulativo de los precios, desposesión y segregación de los sectores de menores recursos (Jaramillo, 2008). Esto responde al fundamento del modelo neoliberal que es expandir las fronteras de dominio de los mercados y es contradictorio con la ampliación del derecho a la vivienda (Harvey, 2015). En particular, en este período afectó directamente a las dos villas más grandes de las intervenidas: El barrio Mugica y la Villa 20.

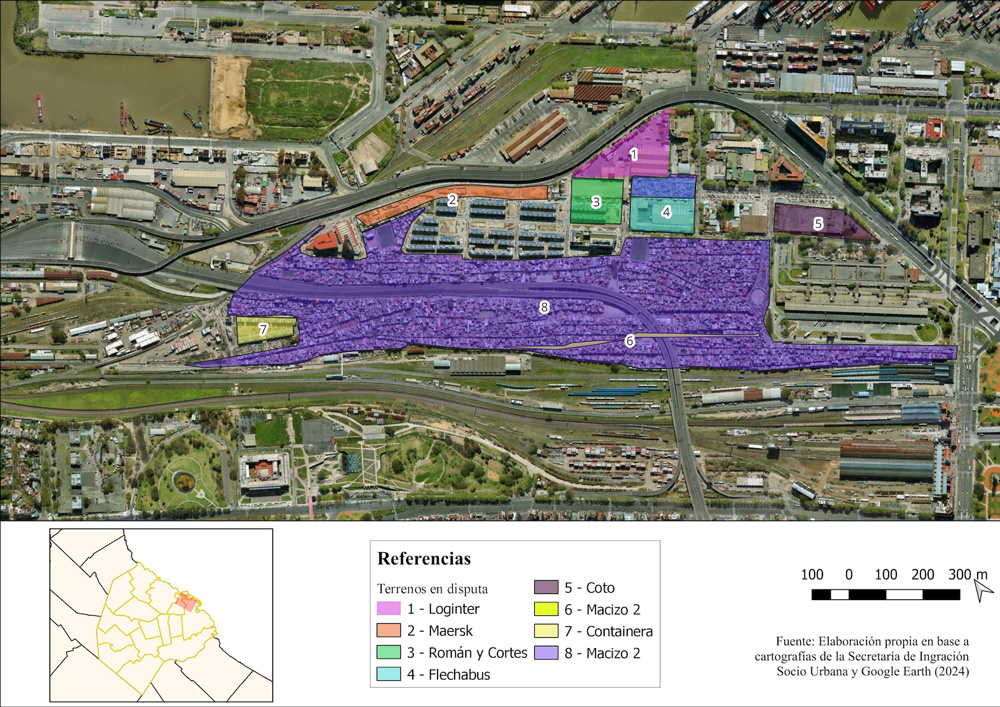

Los terrenos nacionales sobre los que se asienta el barrio Mugica (ex Villa 31-31bis) fueron transferidos por Mauricio Macri a la ciudad y dispuestos para su privatización por la Legislatura porteña en 2018, junto con terrenos linderos a la villa. El mapa a continuación muestra el conjunto de parcelas transferidas y autorizadas para su enajenación.

Mapa 1. Terrenos habilitados para su privatización en Retiro por la Legislatura porteña.

Los terrenos identificados en el mapa con los números 6 y 8 – Macizo están ocupados por el sector histórico del Barrio Mugica y los lotes 7 y porciones del 2 y el 3 alojan parte de los conjuntos de viviendas nuevas. Estos solo pueden ser escriturados a nombre de sus habitantes, producto de un cambio que se introdujo en la ley luego de que hicieran sendos reclamos y movilizaciones al parlamento local, porque en el texto original no se mencionaba la reurbanización, dejando abierta la posibilidad de venta a cualquier agente privado. El resto de las parcelas están habilitadas para la privatización y funcionarios entrevistados para esta investigación, declararon que allí no se realizarán viviendas, sino desarrollos comerciales para generar “mixtura social” (Ons, 2024)4.

La Villa 20 también fue afectada por la política de privatización de tierras, ya que se dispuso para subasta una importante cantidad de lotes vecinos a ella, que formaban parte del gran proyecto urbano Villa Olímpica (Arqueros Mejica, 2017). Esto incluyó, por un lado, los departamentos construidos para los y las atletas de los Juegos Olímpicos de la juventud en 2018 y, por otro, terrenos contiguos que pueden ser subastados.

Además de las consecuencias para promover un desarrollo urbano más equitativo señaladas anteriormente, la privatización de tierras públicas vecinas a los asentamientos puede generar un encarecimiento de la vida al interior de los mismos y limitar la expansión de su población (Rodríguez et. al., 2022). Del mismo modo, reduce la disponibilidad de suelo por parte del Estado para desarrollar viviendas, infraestructura o equipamientos necesarios para las reurbanizaciones.

Modificación de los códigos Urbanístico y de Edificación: mayores permisos para el mercado inmobiliario

En 2018, el gobierno de la ciudad sancionó un nuevo Código Urbanístico y modificó el Código de Edificación, lo cual aumentó la capacidad constructiva en casi todos los lotes (Baer y Garay, 2017), flexibilizó las condiciones para la construcción de departamentos (permitiendo, por ejemplo, viviendas de 18m2) y habilitó la mixtura de usos en barrios residenciales5.

El argumento oficial fue que los cambios permitirían aumentar la población de la ciudad. Sin embargo, esto no parece ir en línea con la tendencia de crecimiento de la CABA que incorporó apenas un 4,6% de habitantes en los últimos 70 años6. Por otra parte, el Código de Planeamiento Urbano anterior ya contaba con la posibilidad de construir 105 millones de m2 adicionales (Baer y Garay, 2017). Además, según un informe de la Mesa de estudio de viviendas vacías, integrada por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC): “en la Ciudad de Buenos Aires hay 138.328 viviendas vacías, lo que representa un 9,2% de los usuarios residenciales”7, pero no existen políticas públicas para incorporarlas al stock de viviendas ofertado. Por último, la modificación de los códigos en 2018 no contempló una correspondiente renovación o fortalecimiento de las infraestructuras y equipamientos públicos para acompañar las metas de crecimiento declaradas.

De este modo, puede concluirse que las reformas no se orientaron a dar respuesta a una mayor demanda de viviendas, sino habilitar más m2 para el negocio inmobiliario. La siguiente imagen es ilustrativa de lo antedicho y corresponde a un edificio en obra durante 2023. Allí se observa la leyenda “Invertí en ladrillos sin comprar un departamento”, que da cuenta de cómo esta lógica de desarrollo jerarquiza el valor de cambio por sobre el valor de uso de los inmuebles.

Figura 1. Edificio para inversión, Ciudad de Buenos Aires, 2023.

Fuente: Archivo propio.

En lo que respecta a las villas, en los nuevos códigos no se incorporaron lineamientos para su regularización o mejoramiento. Las normas para las reurbanizaciones reseñadas en el apartado anterior no se fijaron dentro del Código Urbanístico de 2018, sino que se establecieron mediante leyes particulares para cada barrio. De este modo se refuerzan dos tendencias: por un lado, la fragmentación de la gestión y, por otro, la “cristalización de las desigualdades urbanas, normalizándolas y naturalizándolas” (Cravino, 2022: p. 33).

Creación del distrito Barrios Populares: radicación de empresas en el entorno de las villas

En 2022 se sancionó la ley 6.545 que dispuso la creación del Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares. Un área de exenciones impositivas en el entorno de las villas beneficiadas por programas de reurbanización (actuales o futuros), para fomentar allí la radicación de nuevos comercios. Esta medida se inserta en la política de distritos, que existe desde 2000 pero que se profundizó con los primeros gobiernos de Mauricio Macri y consiste en la definición de áreas dentro de las cuales se establecen subvenciones económicas para empresas de determinado rubro. En algunos casos, la venta o concesión de tierras públicas se enmarcó también en la política de distritos (Arqueros Mejica y González Redondo, 2017; Socoloff, 2017).

Los beneficios del Distrito Barrios Populares son casi exclusivamente para grandes empresas, especialmente si poseen cadenas comerciales, ya que permite deducir los costos iniciales de inversión de los impuestos que pagan por la totalidad de las actividades económicas en la Ciudad. Por ello, resultan significativos siempre que el comercio: a) realice una gran inversión inicial y b) tenga actividad en otras zonas del distrito y su carga impositiva sea elevada, lo cual excluye a los comercios pequeños de las villas. La única contraprestación que se les exige a las empresas en la ley es que el 30% del personal del nuevo local pertenezca al barrio donde el mismo se emplace. Pero, al mismo tiempo, establece que “ante la falta de trabajadores con experiencia en los rubros requeridos, podrán presentar un plan alternativo al cumplimiento del presente requisito.”8 De este modo, las empresas pueden argumentar no haber encontrado los perfiles adecuados y utilizar personal proveniente de otros sectores, lo cual no incrementa el empleo local.

Uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno para la creación del distrito de barrios populares era generar integración sociourbana mediante una “mixtura social”, que produciría la dinamización del mercado en el entorno. Sin embargo, visiones críticas advierten que la mixtura social solo puede tener capacidad de reducir las diferencias si se acompaña de intervenciones orientadas a la reducción real de las desigualdades (Zapata, González Redondo, Najman, et. al, 2021). De otro modo, cumple más bien la función de establecer un límite a la expansión de la actividad barrial o de atraer grupos de mayores ingresos sin garantizar la protección para los más vulnerables (Rodríguez et. al., 2022). En este sentido, Zapata et. al. (2021) sostienen que «el papel otorgado a la mixtura social en políticas urbanas impulsoras de renovación no hace más que reproducir las lógicas segregatorias de tales procesos, pero endulzadas por discursos ‘inclusivos’” (p. 53).

CONCLUSIONES

El artículo tuvo como objetivo comprender los aspectos salientes de la política de reurbanización de villas iniciada en 2016 por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su interacción con la gestión urbana de dicha administración, durante el período 2016-2023. Se realizó una observación multiescalar, capaz de abarcar tanto la escala barrial como la distrital, para analizar cambios y continuidades en la acción estatal hacia las villas en relación con gobiernos anteriores.

De lo observado es posible concluir que los programas de reurbanización presentan diferencias en relación con las acciones de gobiernos anteriores, porque implicaron la mayor inversión pública en villas en la historia del distrito y porque se propusieron abarcar aspectos urbanísticos, habitacionales y dominiales. Además, las medidas fueron acompañadas de acciones discursivas que jerarquizaron esa política dentro de la agenda pública, apelando a la idea de integración social y urbana. Sin embargo, la observación más amplia permitió encontrar elementos que entran en contradicción con esos discursos porque limitan el acceso a la ciudad y a la vivienda para sectores cada vez más amplios de la población (Clichevsky, 2009; Fernándes, 2008; Rolnik, 2018; Rodríguez M. C., 2019).

En primer lugar, se demostró que, durante el período de análisis, el gobierno desreguló aún más el mercado inmobiliario, con la sanción de nuevos códigos que ampliaron la capacidad constructiva de toda la ciudad y redujeron exigencias para habilitar nuevas edificaciones. Esto permite el desarrollo de grandes emprendimientos inmobiliarios a menor costo, destinados a la inversión especulativa y no a la creación de viviendas accesibles y de calidad para reducir el déficit habitacional. Además, se extendió la política de privatización de tierras públicas a lotes de propiedad nacional, aprovechando el alineamiento político con el gobierno federal, algunos de los cuales se ubican en el entorno de las villas intervenidas. Por último, se crearon distritos de exenciones impositivas en dichos entornos, lo cual fomenta la instalación de comercios con mayor capacidad económica, que competirían con los comercios locales. Según funcionarios entrevistados y estudios recientes, el gobierno buscó con esto generar mixtura social pero, como señalan Rodríguez M. C. et. al. (2022) “la mixtura social que se alienta, hasta el momento, corre en la dirección que atrae grupos de mayores ingresos y desplaza a los más vulnerables” (p. 341).

Los riesgos de desplazamiento advertidos en la cita anterior se advierten también al observar que todas las villas intervenidas interactúan territorialmente con “obras de infraestructura pública o grandes proyectos urbanos, orientados a reestructurar las áreas en las que se insertan” (Arqueros Mejica, 2019: p. 15). Es posible afirmar que el gobierno solo eligió barrios ubicados en áreas de desarrollo inmobiliario o de valorización del suelo. En las demás urbanizaciones populares del distrito, pero que están localizadas en áreas de menor valor potencial (Smith, 2013), no se iniciaron procesos de estas mismas características. Tampoco recibieron acciones del Estado por fuera de la atención de emergencias.

En lo que respecta a las acciones concretas al interior de los programas de reurbanización, se encontró que la prioridad estuvo puesta en las obras que permitieran reproducir la ciudad formal y demostrasen transformaciones rápidas y visibles, vinculadas más con el márquetin urbano que con una planificación que abarcase los barrios de manera integral. Como se expuso en el artículo, el Estado priorizó la construcción de conjuntos habitacionales en áreas visibles desde el exterior y relegó el mejoramiento de los macizos autoconstruidos que abarcan a la mayor parte de la población de estas villas. En los sectores históricos no se completaron los servicios básicos, las aperturas de calles ni los mejoramientos habitacionales proyectados y tampoco se iniciaron las tareas para realizar la regularización dominial sancionada por ley. La reducción presupuestaria y el debilitamiento institucional de la política que se produjo a partir de 2019 y se profundizó en años posteriores, hacen suponer que en el futuro estas tareas tampoco serán concluidas. De este modo, no solo no se reducen de manera significativa las viejas desigualdades entre las villas y el resto de la ciudad, sino que además se generan nuevas al interior de cada una, contradiciendo nuevamente las metas de avanzar hacia una urbanización más integrada.

A partir de estos hallazgos, es posible concluir que la política de reurbanización de villas iniciada en 2016 implicó un cambio que se inserta en las formas de gobernanza del neoliberalismo realmente existente (Theodore et. al., 2009). Fuster-Farfán (2019) lo llama “neoliberalismo híbrido” porque el Estado conserva su función subsidiaria del mercado, pero incorpora “estrategias de promoción social para otorgar mayor pertinencia contextual a sus soluciones» (p. 3). De este modo, se presentaron como transformaciones importantes para las condiciones de vida de las mayorías vulneradas pero tienen un carácter focalizado y con alcances limitados, por lo que sus logros corren riesgo de ser fácilmente reversibles sin haber generado cambios significativos.

NOTAS

- Para más desarrollo de este conflicto ver Rodríguez M. F., 2024; Socoloff, 2014.

- La 1-11-14 de Bajo Flores y la 21-24 de Barracas son las dos villas más grandes de la ciudad, que no fueron intervenidas con programas similares a los reseñados.

- Entre 2008 y 2023 se “autorizó la privatización de un total de 500 hectáreas, entre concesiones y ventas, de las cuales aproximadamente 150 correspondían a espacios verdes” (Baldivieso y Koutsovitis, 2023).

- Hasta la actualidad, ninguno de los lotes fue privatizado porque el gobierno nacional que asumió en 2019 retrotrajo el traspaso y el dominio de estas tierras volvió a la jurisdicción federal.

- El nuevo CU introduce cambios que habilitan que en un mismo barrio puedan instalarse oficinas y centros comerciales, junto con edificios de viviendas, que hasta el momento estaba limitado a algunas zonas céntricas.

- El Censo Nacional de Población del año 1947 registró una población de 2.982.580 personas y el último Censo realizado en el año 2022 informó que en la Ciudad de Buenos Aires residen 3.120.612.

- https://vivienda.buenosaires.gob.ar/viviendavacias

- Artículo 20 de la ley 6.545, de creación del distrito “Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abramo, P. (2008). La producción de las ciudades latinoamericanas: mercado inmobiliarios y estructura urbana. Quito: Olacchi.

ACIJ (2024): Informe Comparativo Sobre Los Procesos De Reurbanización Del Barrio Mugica, Villa 20 y Playón de Chacarita. Disponible en: https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2024/06/Informe-comparativo-reurbanizacion-ACIJ.pdf.

Arqueros Mejica, S. (2019): Gobernanza Neoliberal: Lectura Crítica De La Política De Villas (2015 – 2018). Revista Pensum, 4 (pp.13 — 26).

Arqueros Mejica, S. (2022). La política de reurbanización de villas en la Ciudad de Buenos Aires durante las gestiones del PRO ( 2008-2019 ). Revista institucional de la Defensa Pública 37–53.

Arqueros Mejica, S., y González Redondo, C. (2017): La política de distritos del sur de Buenos Aires: una mirada en perspectiva. Quid 16-Revista Del Área de Estudios Urbanos Del IIGG, 7 (pp. 7–29).

Baer, L., y Garay, P. (2017). Reflexiones sobre el proyecto del Código Urbanístico de Buenos Aires. Filo UBA Debate. http://investigacion.filo.uba.ar/sites/investigacion.filo.uba.ar/files/u6/Filo Debate_Baer_Santalo.pdf

Baldivieso J. y Koutsovitis M. E., (2023): Desafíos urbanos para el 2023. El Cohete a la luna. Disponible en: https://www.elcohetealaluna.com/desafios-urbanos-para-el-2023/

Benítez, J. (2022). Comparando arenas públicas de movilización urbana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la reurbanización del Playón de Chacarita y la sanción de nuevos códigos. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Capalbo, T., y Percossi Bossero, F. L. (2020): La urbanización de la Villa 31 en su contexto: un estado de la cuestión de la rehabilitación del barrio de Retiro (2015-2019). Revista Cuaderno Urbano, 29, 139-164. Disponible en: https://doi.org/10.30972/crn.29294626

CESBA (2017): Acerca de la integración urbanística y social en villas de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Ed. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires.

Clichevsky, N. (2009): Algunas reflexiones sobre informalidad y regularización del suelo urbano. Bitácora Urbano-Territorial, 1(14) (pp. 63–88). Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/18508

Cravino, M. C. (2022); Desigualdades urbanas y normas para la intervención en asentamientos informales de la ciudad de Buenos Aires (1996-2019); Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Programa de Pós-Graduação em Direito; Direito da cidade; 14; 3; 2116-2153

Cravino, M. C. (2023). Paradigmas de intervención estatal en asentamientos populares en América Latina ( 1970-2020 ). Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad – Vol. 34 – N.° 34 Pp. 187-209.

D´Alessio, F. (2022): Las políticas públicas de movilización y apropiación de suelo público vacante. Un análisis de la Agencia de Administración de Bienes del Estado entre 2012 y 2019. Tesis de Maestría. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín.

De Mattos, Carlos A.. (2002): Transformación de las ciudades latinoamericanas: ¿Impactos de la globalización?. EURE (Santiago), 28(85). (pp. 5-10). https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612002008500001

Del Río, J.; Vértiz, F.; Ursino, S. (2014): La acción pública en el espacio urbano. Debates y reflexiones en torno a la noción de política urbana. Revista Estudios Sociales Contemporáneos (11) (pp. 76-86).

Fernándes, E. (2008): Consideraciones generales sobre las políticas públicas de regularización de asentamientos informales en América Latina. Revista Eure, Vol. XXXIV, N° 102. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612008000200002

Fuster-Farfán, Xenia (2019). “Las políticas de vivienda social en Chile en un contexto de neoliberalismo híbrido”. Revista EURE – Revista de Estudios Urbano Regionales, 45(135).

Gonçalves, R. S. (2023): Da tolerância precária aos primeiros programas de urbanização: alterações e persistências nas formas de atuação do estado nas favelas cariocas. En Cardoso, A. L., Luft, R., & Ximenes, L. (Coord.): Urbanização de favelas no Brasil (pp. 237-236). Letra Capital.

Harvey, D. (2015): Breve historia del neoliberalismo. Buenos Aires:Ed. Akal.

Jaramillo, S. (2008): Hacia una teoría de la renta del suelo urbano. Universidad de Los Andes. Bogotá.

Logiudice, A. (2013): Neoliberalismo y asistencia social en la Ciudad de Buenos Aires.En: Javier Marin Comp. La ciudad empresa. Espacios, ciudadanos y derechos bajo la lógica del mercado. Ediciones del CCC, Buenos Aires. (pp. 147-172).

Motta, M., y Almansi, F. (2017). Gestión y planificación por proceso -proyecto para el mejoramiento de villas y asentamientos de gran escala. El caso de la Re-Urbanización de Villa 20 en la Ciudad de Buenos Aires. Medio Ambiente y Urbanización, 86-1 pp. 145-168.

Observatorio Metropolitano (2021): Mapa de subastas de bienes del Estado. Actualización 2021. Observatorio Metropolitano y CPAU. Disponible en: https://observatorioamba.org/publicaciones/mapasubastas2021/9/

Ons, M (2021): Asentamientos informales y grandes proyectos urbanos en la Ciudad de Buenos Aires: el caso de la Villa 31. Estudios Demográficos y Urbanos, 36(3), (pp. 891–920). https://doi.org/10.24201/edu.v36i3.1977.

Ons, M. (2024): Políticas públicas de reurbanización de villas y grandes proyectos urbanos – Tesis doctoral, UBA Sociales.

Ons, M. y Cravino, M. C. (2023): El “modelo Mugica”: Urbanismo Social en las políticas de reurbanización de villas de la ciudad de Buenos Aires. Anais do XX ENANPUR, Belem do Para. Disponible en: https://anpur.org.br/wp-content/uploads/2023/10/st02-30.pdf

Pírez, P. (2022): Intervencionismo neoliberal en Buenos Aires: mercantilización, propiedad privada y suelo para el sector inmobiliario. Territorios, 46, (pp. 1–20). Disponible en: https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.10027

Rodríguez, M. C. (2019): Urbanismo “pasito a pasito”. Villas y reconfiguración de la centralidad metropolitana en Buenos Aires, Argentina. Andamios. Volumen 16, número 39, enero-abril, (pp. 15-45).

Rodríguez, M.C. (2018): Integración urbanística y social de villas en agenda. Un abordaje a su intervención. Consejo Económico y Social de La Ciudad Autónoma Buenos Aires, 1–73.

Rodríguez, M. C., Arqueros Mejica, S., Rodríguez, María Florencia, Gómez Schettini, M., Zapata, M. C. (2011): La política urbana “pro”: continuidades y cambios en contextos de renovación en la ciudad de Buenos Aires. Cuaderno Urbano, 11(11), 101. https://doi.org/10.30972/crn.1111568

Rodríguez, M. C., Zapata, M. C., Rodríguez, M. F., y Arqueros Mejica, S. (2022). Procesos de reurbanización de villas en Buenos Aires: ¿aliento a la valorización del mercado inmobiliario informal? En E. Pradilla Cobos (Ed.), La producción de la ciudad latinoamericana durante el neoliberalismo (pp. 322–344). Universidad Autónoma Metropolitana.

Rodríguez, M. F. (2024): La ciudad en disputa : el papel de la localización y la centralidad en Rodrigo Bueno y Playón Chacarita. Buenos Aires: Editorial CCC.

Rolnik, R. (2018): La guerra de los lugares. Barcelona: Ed. Descontrol.

Smith, Neil (2013): La ciudad revanchista. Traficantes de Sueños, España.

Socoloff, I. C. (2014): Imágenes urbanas y escenas de un conflicto: aproximaciones al proyecto de Solares de Santa María, en Buenos Aires. Question, 1(44), (pp. 358–372).

Socoloff, I. C. (2017): Una reflexión sobre los distritos creativos y las mutaciones del empresarialismo urbano porteño. 16(1989), (pp. 1–6).

Sternberg, C. (2023): Neoliberal Urban Governance. Spaces, Culture and Discourses in Buenos Aires and Chicago. Cham, Suiza: Palgrave Macmillan

Theodore, N., Peck, J., y Brenner, N. (2009): Urbanismo neoliberal: la ciudad y el imperio de los mercados. Temas Sociales, 66.

von Lücken, M., y von Lücken, C. (2016): La ciudad en disputa: La resistencia a la erradicación parcial de Villa La Maternidad en el marco de transformaciones urbanas en el área central y pericentral de la ciudad de Córdoba – Argentina 2003-2010. Ponencia para el Congreso Internacional Contested_Cities. Madrid, 2016.

Zapata, M. C., González Redondo, C., Najman, M., y Corti, F. (2021): Políticas habitacionales de mixtura social en escenarios de renovación urbana. El caso del Plan de Soluciones Habitacionales en la traza de la ex-Autopista 3, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 30(1), (pp. 45–65). https://doi.org/10.15446/rcdg.v30n1.81574

Cuaderno Urbano es una publicación científica con arbitraje internacional dirigida a la difusión de artículos y ensayos que se ocupan de la cuestión urbana —en el sentido más amplio del término— desde las disciplinas científicas, combinando trabajos empíricos, teóricos y ensayísticos que den cuenta de problemáticas locales, regionales y universales. La intención de la publicación es favorecer y promover la generación de ensayos y artículos de jóvenes investigadores con las reglas de arbitraje científico, colaborando en la producción editorial de sus ideas, como también divulgar el aporte de científicos ya consagrados en su especialidad disciplinar.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

Cuaderno Urbano Nº42: Índice de Contenidos.

INDEXACIONES

ERIH PLUS, índice europeo de revistas académicas

CAICYT-CONICET, Nivel 1 (nivel superior de excelencia). Forma parte del Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas.

SciELO, Scientific Electronic Library Online.

REDALYC, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

LATINDEX, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

DIALNET, Portal de difusión de la producción científica hispana.

DOAJ Directory of Open Access Journal.

ARLA, Asociación de Revistas Latinoamericana de Arquitectura.

REDIB, Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico.

___

CONTACTO

Comité Editorial: cuadernourbano@gmail.com

Equipo Técnico Revistas UNNE: revistas@unne.edu.ar

___

Circuito para la compra del ejemplar físico de CUADERNO URBANO

- El interesado deberá realizar la trasferencia por el monto de $1500 (Pesos mil quinientos) a la siguiente cuenta:

CUIT: 30-99900421-7

Razón Social: UNNE Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Banco de la Nación Argentina

Tipo de cuenta: Cuenta corriente en pesos

N° de cuenta: 0110429920042910229610

Alias: PEON.ROCIO.REMO - Enviar por correo electrónico comprobante de transferencia a las siguientes direcciones: cobrotesoreriaFAU@gmail.com y seinv.investigacion@gmail.com con los siguientes datos:

Nombre y apellido

N° DNI

Concepto de la transferencia efectuada - Retirar el ejemplar por la Secretaría de Investigación de la FAU.