Cuaderno Urbano Nº42 | Año: 2025 | Vol. 42

ARTÍCULO

¿POR QUÉ SIGUEN VIVIENDO AHÍ? CONDICIONES DE REPRODUCCIÓN DE VIDA DE SECTORES POPULARES EN EL CONURBANO SUR DE BUENOS AIRES

WHY DO THEY STILL LIVE THERE? CONDITIONS OF REPRODUCTION OF LIFE OF POPULAR SECTORS IN THE SOUTHERN CONURBANO OF BUENOS AIRES

POR QUE ELES AINDA MORAM LÁ? CONDIÇÕES DE REPRODUÇÃO DA VIDA DOS SETORES POPULARES NO CONURBANO SUL DE BUENOS AIRES

María Cecilia Zapata

Doctora en Ciencias Sociales, magíster en Administración Pública, licenciada y profesora en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y docente de posgrado en la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) / Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires (IIGG-UBA).

E-mail: ceciliazapata@gmail.com

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0580-6938

Oliver Davenport

Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Becario interno doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Docente de grado en la Universidad Tecnológica Nacional y de posgrado en la Universidad Nacional de Quilmes.

Instituto de Estudios Sobre la Ciencia y la Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes (IESCT-UNQ) / Centro de Estudios Sociales sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo (CiTeDe-UNQ) / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

E-mail: oliverdavenport10@gmail.com

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9159-6855

Agustín Bidinost

Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Docente de grado en la Universidad Tecnológica Nacional y de posgrado en la Universidad Nacional de Quilmes. Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes (IESCT-UNQ) / Centro de Estudios Sociales sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo (CiTeDe-UNQ)/CIC-PBA.

E-mail: bidinost88@gmail.com

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5007-6298

Resumen

A partir del avance del neoliberalismo se evidenciaron transformaciones en las formas de asentamientos de los sectores más vulnerables, quienes tendieron a ubicarse en zonas intersticiales comprometidas ambientalmente. El artículo analiza las condiciones de los territorios “ambientalmente excluyentes” donde estos sectores reproducen sus vidas cotidianas, y las formas en que esas condiciones se articulan con algunas prácticas sociales que construyen a estos territorios como habitables. Para ello se construyó un andamiaje metodológico mixto en el cual, a partir de un análisis de dos barrios populares del Municipio de Quilmes (Provincia de Buenos Aires), se triangularon diversas fuentes de información. Se concluye que estos territorios “ambientalmente excluyentes” envuelven a sus poblaciones en una contradicción: condiciones de vida altamente precarizantes pero, al mismo tiempo, una posibilidad de permanencia en la ciudad.

Palabras clave

Neoliberalismo urbano; barrios populares; reproducción de vida; asentamientos; territorios “ambientalmente excluyentes”

Abstract

Since the advance of neoliberalism, transformations were evident in the forms of settlement of the most vulnerable sectors, that tended to locate in environmentally compromised interstitial zones. The article analyzes the conditions of the “environmentally exclusive” territories where these sectors reproduce their daily lives, and the ways in which those conditions are articulated with some social practices that construct these territories as habitable. For this, a mixed methodological scaffolding was built in which, based on an analysis of two popular neighborhoods in the Municipality of Quilmes (Province of Buenos Aires), various sources of information were triangulated. It is concluded that these “environmentally exclusive” territories involve their populations in a contradiction: highly precarious living conditions but, at the same time, a possibility of remaining in the city.

Keywords

Urban neoliberalism; popular neighborhoods; reproduction of life; settlements; “environmentally exclusive” territories.

Resumo

Desde o avanço do neoliberalismo, ficaram evidentes as transformações nas formas de assentamentos dos setores mais vulneráveis, que tendiam a se localizar em zonas intersticiais ambientalmente comprometidas. O artigo analisa as condições dos territórios “ambientalmente exclusivos” onde estes setores reproduzem o seu quotidiano, e as formas como essas condições se articulam com algumas práticas sociais que constroem estes territórios como habitáveis. Para isso, foi construído um andaime metodológico misto no qual, a partir da análise de dois bairros populares do Município de Quilmes (Província de Buenos Aires), foram trianguladas diversas fontes de informação. Conclui-se que estes territórios “ambientalmente exclusivos” envolvem as suas populações numa contradição: condições de vida altamente precárias mas, ao mesmo tempo, possibilidade de permanência na cidade.

Palavras-chave

Neoliberalismo urbano; bairros populares; reprodução da vida; assentamentos; territórios «ambientalmente exclusivos»

DOI: https://doi.org/10.30972/crn.42428866

INTRODUCCIÓN 1 2

La crisis sistémica de los países capitalistas en la década del ’70 dio curso a un proceso de transformaciones que marcó un hito en su desarrollo y dio inicio a un nuevo ciclo de acumulación: el neoliberalismo (Amín, 2003; Harvey, 2010; Pradilla Cobos, 2010). Profundas transformaciones económicas, sociales, políticas, tecnológicas y culturales provocaron una nueva organización territorial del mundo, en la que las ciudades se convirtieron en plataformas de negocios y se transformaron en predilectos espacios transnacionales –globales– de actividad económica. Esto implicó el avance/profundización de un extendido proceso de mercantilización sobre bienes y servicios necesarios para la reproducción de la vida (Harvey, 2004; Theodore et al., 2009), como la educación, la salud, el agua, la vivienda, la cultura, entre otros.

Estas transformaciones tuvieron efectos en las formas de producción y reproducción de las ciudades, las cuales históricamente se desarrollaron predominantemente por modalidades mercantilizadas, pero tras la reestructuración neoliberal (ya sea con gobiernos neoliberales o progresistas) este predominio fortaleció (Zapata, 2020). Según Pirez (2016), la financiarización neoliberal avanzó sobre procesos previamente no mercantiles y sobre la remercantilización de algunos bienes y servicios desmercantilizados, por lo que la configuración metropolitana se subordinó a orientaciones privadas.

Esta reestructuración no impactó de igual manera en todas las ciudades, sino que la dependencia de las trayectorias territoriales previas configuró un “desarrollo territorial desigual” (Pradilla Cobos et al., 2022) en el que las llamadas “fallas generalizadas de mercado” (Theodore et al., 2009) tuvieron expresión, a nivel territorial, en profundas formas de polarización social, de segregación socioespacial y en una agudización de las desigualdades sociourbanas. En el marco de una disputa por el suelo urbano (y producto de esta disputa), en un mismo territorio comenzaron a convivir tipologías de hábitat orientadas a los sectores más pudientes de la sociedad (barrios cerrados y countries) con procesos de autoproducción del hábitat caracterizados por la precariedad social, habitacional y ambiental (villas y asentamientos populares) (Vidal-Koppmann, 2015; Di Virgilio et al., 2015; Zapata, 2020). Esta disputa interactoral generó una competencia por los distintos usos del territorio: para vivienda de sectores populares, para valorización inmobiliaria, para desarrollo industrial, para preservación de humedales y áreas “naturales”, entre otros.

Específicamente desde principios de este siglo, en el Conurbano Bonaerense (CB)3, la mercantilización de las formas de acceso a la vivienda y la falta de regulación del suelo urbano por parte de los distintos niveles del Estado, profundizaron una dinámica de expansión suburbana, en donde los asentamientos populares –prioritariamente– se localizaron en territorios “ambientalmente excluyentes”. Estos territorios se caracterizaron por presentar suelos contaminados, próximos a basurales y ubicados en las zonas más expuestas a inundaciones por su cercanía a los arroyos y riberas de las principales cuencas metropolitanas (Matanza Riachuelo, Reconquista y la cuenca del río Luján, que desembocan en el Río de La Plata) (Clichevsky, 2002). Para sectores populares pauperizados habitacionalmente, a pesar de su precaria condición, estos territorios formaron parte de las pocas estrategias viables para residir en el espacio urbano y aprovechar las estructuras de oportunidad (Kaztman, 1999) que posibilitan la reproducción de sus precarizadas condiciones de vida.

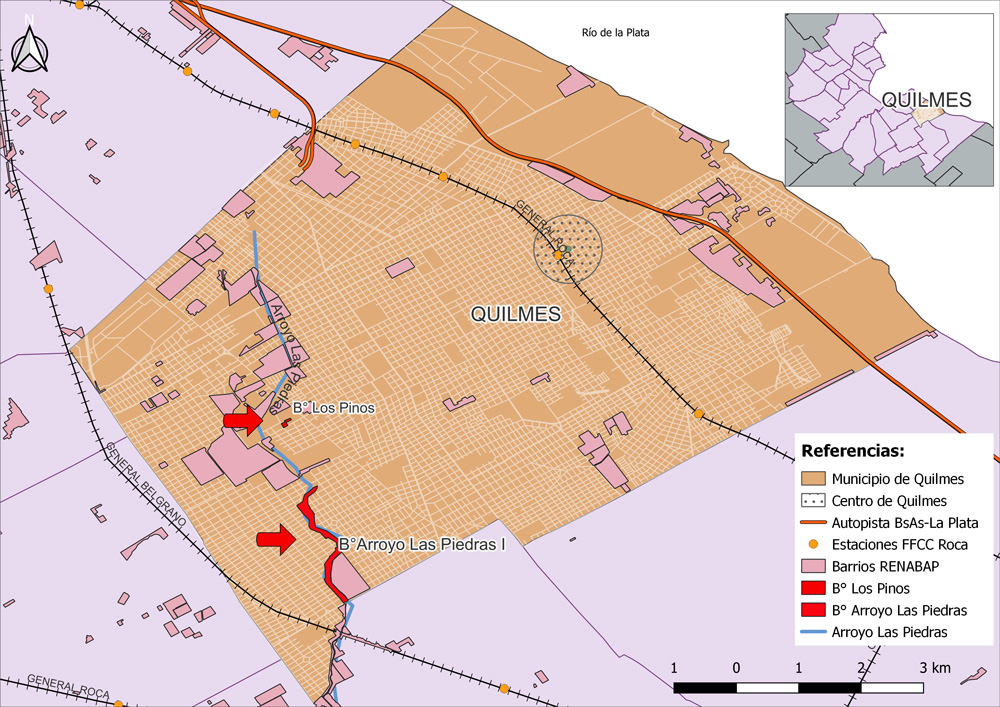

Los datos estadísticos dan cuenta de esta tendencia. Según el RENABAP (2023), en la Provincia de Buenos Aires se concentró la mayor cantidad de barrios populares del país: 2.065 de 6.467 (32%). Y específicamente dentro del Conurbano Bonaerense, en el Municipio de Quilmes existen 72 barrios populares, de los cuales 25 (35%) se encuentran ubicados en los márgenes del Arroyo Las Piedras, un curso de agua que se destaca por sus altos niveles de contaminación.

Este arroyo constituye un drenaje natural de aproximadamente 15.000 hectáreas que atraviesa cuatro municipios (entre ellos Quilmes). Desde mediados del siglo XX y principalmente a partir de la década del ´80, sobre sus márgenes se conformaron asentamientos populares producto de diferentes prácticas de autoproducción y de producción social del hábitat (Aristizábal e Izaguirre, 1988; Merklen, 1991; Rodríguez et al., 2007; Bidinost y Davenport, 2019a y 2019b). Las dinámicas de autoproducción desplegadas se orientaron inicialmente a satisfacer las necesidades habitacionales de sus habitantes, es decir, la vivienda y el hábitat fueron producidos para realizarse como valores de uso. Aunque estos procesos están mediados por prácticas mercantilizadas, como la compra de materiales y herramientas para la construcción o la contratación de fuerza de trabajo, el fin último no es la mercantilización de la vivienda en sí. En relación con esto, Pradilla Cobos (1983) planteaba que, dado el carácter de autoconsumo de la autoproducción de la vivienda, en el que se invierte parte del fondo de subsistencia familiar en vez de capital, el proceso se realiza en condiciones no capitalistas, por lo que no se integra al proceso de reproducción de capital ni actúa de manera sustancial sobre él. Esto no implica que a posteriori estos bienes no sean remercantilizados (Pírez, 2016) de manera formal o informal mediante prácticas de alquiler y/o compra/venta; pero, específicamente en los casos seleccionados para el análisis, la producción inicial de las viviendas y el hábitat no responden a una lógica de valor de cambio. Por lo tanto, resulta necesario analizar las dinámicas concretas de estos territorios que no responden a las dinámicas generales mercantilizadas de la ciudad formal capitalista.

Específicamente, en este artículo se busca abordar dos casos de asentamientos generados de manera espontánea, individual y por goteo, una tipología de hábitat poco trabajada desde los Estudios Urbanos. En tal sentido, el objetivo es responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Por qué los sectores populares reproducen sus vidas cotidianas en territorios «ambientalmente excluyentes»? Esta pregunta se operacionaliza en los siguientes interrogantes específicos: ¿Qué condiciones situadas presentan estos territorios? ¿Cómo estas condiciones son integradas a las prácticas que posibilitan la reproducción de la vida cotidiana de estos sectores populares?

En función de estos interrogantes, se adoptó una metodología centrada en el estudio de casos. Las preguntas remiten a relevar y analizar de manera situada las condiciones de los barrios seleccionados y las prácticas cotidianas de las familias habitantes que transforman estos territorios en espacios habitables. Para esto, durante 22019-20234, a partir de una articulación entre investigadores del CONICET de universidades públicas, organizaciones sociales y población organizada y dispersa, fueron relevadas y analizadas las características sociodemográficas, económicas, urbano-habitacionales, socioambientales y tecnocognitivas de dos barrios populares localizados en la periferia de Quilmes: Barrio Arroyo Las Piedras I (BALP I) y Barrio Los Pinos (BLP) (ver Figura 1).

Figura 1. Localización BALP I y BLP (en rojo), Municipio de Quilmes (Provincia Bs.As.).

Fuente: elaboración propia.

Teniendo en cuenta las particularidades de cada barrio, se construyó un andamiaje metodológico mixto en el que se triangularon diversas fuentes de información primarias (encuestas y entrevistas en profundidad a los habitantes de los barrios y funcionarios municipales, relevamiento observacional-fotográfico y georreferenciación de datos) mediante técnicas de trabajo colaborativas e interactivas (Henry, 2018). El objetivo de esta metodología fue vincular saberes técnico-científicos provenientes de la universidad pública con saberes locales-sociales presentes en el territorio, a través de un “diálogo de saberes” (Leff, 2004). Este flujo bidireccional de producción de conocimiento (Altamirano et al., 2007) se produjo a través de la identificación mutua de objetivos, problemáticas y actividades para las que se generaron productos que cumplieran con las metas consensuadas. En ambos barrios se construyeron marcos de vinculación con actores territoriales que permitieron diseñar colectiva y colaborativamente un instrumento (encuesta) orientado a relevar y sistematizar cuantitativamente las condiciones materiales propias de cada territorio. La construcción de estos datos permitió llenar un vacío de información relacionado con estos barrios, ya que ningún organismo de gobierno (municipal, provincial o nacional) había publicado (y puesto a disposición de los habitantes) estos datos. En el BALP I se aplicó la encuesta en 268 viviendas (de un universo de 482); mientras que en el BLP a 33 viviendas (de un universo de 45)5. Se relevaron características sociodemográficas y socioeconómicas de la población (prestando atención a cuestiones de género), problemas socioambientales y sociohabitacionales presentes en el territorio, percepciones sociales sobre la infraestructura sociocomunitaria del barrio, localización y capacidades organizativas y tecnocognitivas de la población residente6. Este trabajo cuantitativo fue triangulado7 con diálogos informales y doce entrevistas en profundidad a referentes territoriales, habitantes y funcionarios públicos, y observación directa no participativa registrada fotográficamente8. Para la difusión de resultados, se construyeron materiales de divulgación/influencia en distintos formatos (trípticos, informes para las organizaciones territoriales, microdocumentales) orientado a actores político-burocráticos tomadores de decisiones de los distintos niveles de gobierno.

ALGUNAS PRECISIONES TEÓRICAS: LA RELACIÓN AMBIENTE-HÁBITAT POPULAR Y LA REPRODUCCIÓN DE LA VIDA COTIDIANA

El objetivo de este apartado es recuperar brevemente algunas de las discusiones teóricas en torno de la relación hábitat popular-ambiente y a los procesos urbanos de reproducción de la vida cotidiana de los sectores populares, en función de las preguntas de investigación.

Con el avance del neoliberalismo, la prohibición de loteamientos sin servicios (por la sanción del Decreto-ley 8912/77 de la Provincia de Buenos Aires), el colateral aumento del precio del suelo urbano y la ausencia de políticas estatales de acceso al mismo (Oszlak, 1991), consolidó a la toma de tierra como una forma estructural de producción de suelo y acceso a la ciudad para los sectores populares (Aristizábal e Izaguirre, 1988; Merklen, 1991; Clichevsky, 2000; Abramo, 2012; Di Virgilio, 2015; Cravino y Vommaro, 2018). En las periferias del CB, a continuación de la trama urbana, se conformaron asentamientos populares producto de tomas de tierras planificadas y organizadas colectivamente (Aristizábal e Izaguirre, 1988; Merklen, 1991; Cravino y Vommaro, 2018). Con el recrudecimiento de las condiciones de acceso a la vivienda y las disputas por el suelo, desde mediados de los ‘90, también comenzaron a producirse ocupaciones de territorios intersticiales mediante prácticas de autoproducción impulsadas de manera individualizada, por goteo y sin planificación (estas últimas tipologías de hábitat son las analizadas en este artículo). La particularidad de estos territorios es que se trató de terrenos poco aptos para el desarrollo de la vida cotidiana, ya sea porque son inundables, porque presentan altos niveles de contaminación de la tierra a causa de la acumulación de residuos y/o porque se encuentran cercanos a afluentes contaminados (Curutchet, et al., 2012; Escobar Basavilbaso, 2016; Nardín, 2020; Di Pace, 2021; Davenport y Bidinost, 2023). A pesar de sus diversos orígenes, en la actualidad estos territorios tienen como características comunes la precariedad en las condiciones de vida, la informalidad urbana y la negligencia estatal (Bidinost y Davenport, 2019a y 2019b). Además, la falta de infraestructura adecuada para la provisión de servicios básicos profundiza los problemas urbano-ambientales que afectan directamente a la calidad de vida de los habitantes (Besana et al., 2015).

Estas tipologías degradadas de hábitat exigen un abordaje integral de la cuestión del habitar. No se trata sólo de una problemática habitacional, sino que remite a una exclusión multidimensional: la vivienda es sólo un factor más entre otros tantos (territorial/ambiental, económico, social, cultural, legal, etc.), íntimamente relacionados entre sí (Barreto, 2006). Para Herzer y Gurevich (1996), existen procesos de degradación ambiental urbana que tienden a afectar y reducir la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, y, en parte, se explican por la interacción entre diferentes actores sociales (empresas, poblaciones, instituciones públicas) con el medio físico, quienes cuentan con diferenciales grados de conciencia crítica respecto del propio proceso degradante.

Por otro lado, Di Pace (1992) afirma que los problemas urbano ambientales tienden a afectar con mayor frecuencia y fuerza a los sectores de la población más marginados en términos socioespaciales, y que son estos los que viven en los barrios más contaminados e inundables. Los sectores medios y altos de la sociedad tienen mayor capacidad económica (y también política) para acceder a territorios menos degradados ambientalmente y en menor situación de riesgo. En sintonía, para Clichevsky (2002) las condiciones urbano ambientales varían según el nivel socioeconómico de la población:

..) existe una ciudad para los que la pueden pagar, con todos los servicios que los avances técnicos permiten, con una sana situación de legalidad y, aun en la mayoría de nuestras ciudades, con un medio ambiente circundante con pocos signos de deterioro. La otra ciudad es inundable, sin servicios ni equipamientos, sin una seguridad en la situación legal, con un entorno ambiental deteriorado. (Clichevsky, 2002: 12)

A partir de los aportes de estos trabajos, es posible afirmar que los problemas urbano ambientales en los barrios populares son una regularidad a lo largo del CB (Bonfiglio et al., 2017; Monteverde et al., 2010). Por ende, los dos casos de estudio seleccionados (más allá de sus particularidades sociales, habitacionales y ambientales) son representativos de esta serie más larga de casos. Producto de la agudización de los procesos de exclusión social del mercado de vivienda, estos territorios se configuraron como “una posibilidad” para una enorme cantidad de familias del conurbano, convirtiéndose en una alternativa para permanecer en la ciudad.

La permanencia en la ciudad, en estos territorios “ambientalmente excluyentes”, implica el desarrollo de prácticas de reproducción de la vida cotidiana de estos sectores populares, es decir, implica la reproducción de actividades y procesos necesarios para la manutención y continuidad de la vida humana en un espacio determinado, incluyendo no sólo la producción de bienes materiales necesarios para la supervivencia (como alimentos, ropa y vivienda) sino también la reproducción social y cultural (como la educación, la salud y la formación de habilidades) (Marx, 1867; Pradilla Cobos, 2010; Harvey, 2006). Por lo que este concepto de reproducción tiene un carácter multidimensional y requiere la articulación de diversas dimensiones analíticas (Eguía y Ortale, 2004). Según Raczynski y Serrano (1985), estas dimensiones son: la biológica (cómo se reproduce la vida); la material/económica (cómo se obtienen los recursos necesarios para la manutención y alimentación de los integrantes del hogar); y la social (cómo se reproducen las relaciones, normas y pautas culturales en el hogar). Para abordar las particularidades de los casos de estudio, se complementan estas tres dimensiones con las siguientes: reproducción doméstica (cómo se ejercen tareas de cuidado y del hogar) (Fraser, 2016; Federici, 2010), reproducción del hábitat (cómo se mantiene/altera la estructura de la vivienda y cómo se gestiona y mantiene/altera el acceso a servicios esenciales) (Giglia, 2012) y reproducción socio-comunitaria (cómo se despliegan prácticas extraproductivas dirigidas al mantenimiento de redes socio-comunitarias) (Fraser, 2016; Federici, 2010).

La reproducción de la vida cotidiana en barrios populares no se restringe a reproducir las mismas prácticas y condiciones materiales (e inmateriales) de manera continua: la reproducción es, simultáneamente, cambio y continuidad. Es decir, estos procesos de reproducción implican prácticas orientadas a mantener (refacción de la vivienda, provisión de alimentos a los integrantes del hogar, sostenimiento de prácticas de cuidado, manutención de comedor comunitario) y alterar (mejoramiento de la conexión a servicios básicos, ampliación de la vivienda, edificación de comedor comunitario, construcción de vereda) el estado de las “cosas” a través del tiempo.

En los procesos de reproducción, las condiciones estructurales no eliminan todo margen de autonomía y creatividad de los agentes sociales (Eguía y Ortale, 2004). Estos márgenes de acción se constituyen a partir de la interacción entre: necesidades, condiciones materiales económicas, conocimientos, capacidades, expectativas y grados de organización comunitaria (Bidinost y Davenport, 2023). En los barrios populares, si bien las precarias condiciones materiales limitan la mejora de la calidad de vida de los habitantes, la existencia de formas de organización comunitaria permite revertir (al menos parcialmente) algunas de estas condiciones (Zapata et al., 2020 y 2021).

Por lo tanto, en este trabajo el foco analítico está puesto en la relación entre: 1) las condiciones situadas de los territorios (perfil sociodemográfico y socioeconómico de la población, condiciones habitacionales, ambientales y de localización) y 2) algunas prácticas propias de los procesos de reproducción de la vida cotidiana (tareas de cuidado y del hogar, prácticas sociocomunitarias, autoproducción de vivienda y servicios básicos, y gestión de residuos diversos).

CONDICIONES SITUADAS DE DOS BARRIOS POPULARES DEL CONURBANO BONAERENSE (QUILMES)

Condiciones sociodemográficas y económicas

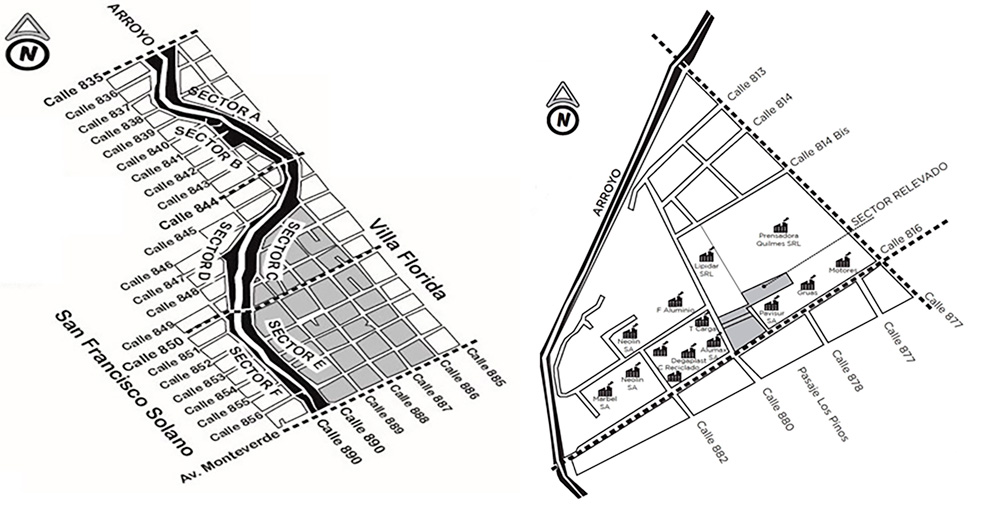

A partir del relevamiento, se identificó que el BALP I, asentado sobre la vera del Arroyo Las Piedras, surgió a partir de la toma espontánea, individual y por goteo de su población en los años ‘80. En cambio, el BLP trata de un enclave radicado a unos 200 m de este mismo arroyo, sobre suelo nomenclado de uso industrial y rodeado por catorce industrias, que surgió a partir de un loteo promovido por una de las empresas radicadas en la zona (ante la inminente toma de terrenos lindantes) y entregados a sus trabajadores mediante ventas/alquileres informales desde la década de los ‘80.

Figura 2.

NOTA. A la izquierda, el BALP I ubicado en ambos márgenes del arroyo. A la derecha, el BLP con las industrias que lo rodean. Fuente: mapas de los trípticos entregados en ambos barrios, producidos en los Proyectos CONICET PIP GI 0682 (Resol. 1639/21) y FONCyT PICT 2020-1983 (Resol. 03/22).

La población del BALP I es mayoritariamente joven (47,3% menores de 20 años), con una ligera predominancia femenina (51%). Las jefaturas de hogar son en su mayoría femeninas en edad económicamente activa (52,6%), con bajo nivel educativo (16,4% completó el nivel secundario), lo que limita sus oportunidades laborales. Además, el 24,3% de los hogares tienen al menos un integrante con alguna discapacidad (motriz, visceral, mental, sensorial, etc.). En el BLP la tendencia es similar: población joven (27,8% menores de 14 años y sólo el 7% adultos mayores), con bajo nivel educativo (64,4% completó estudios primarios y 22% secundarios). La población también es predominantemente femenina (53,6%), y el 60,6% de las jefaturas de hogar están a cargo de mujeres. Un dato alarmante en este barrio es que el 84,8% de los hogares tiene algún integrante con alguna discapacidad. Finalmente, tanto de la encuesta como de las entrevistas emerge que en ambos barrios las prácticas de reproducción doméstica (tareas de cuidado de infancias y adultos con discapacidades, y tareas del hogar) recaen principalmente en las jefas de hogar.

En términos económicos, al momento de los relevamientos, el BALP I estaba habitado por una población en condiciones de pobreza e indigencia por ingresos, donde la mayoría de los y las trabajadoras se encontraban en condiciones de informalidad laboral. Por otro lado, en el BLP se relevó una población más heterogénea económicamente, con salarios bajos en general, pero sin el nivel de indigencia que se verificó en el primer barrio:

- En el BALP I, el 42,2% de los hogares tenía un ingreso mensual total menor a $8.300. Es decir, casi la mitad de los hogares vivían con un ingreso por hogar equivalente a la mitad de un salario mínimo, vital y móvil de un trabajador (establecido en $16.857 en marzo de 2020) (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Resolución 6/2019).

- En el BLP, el 33,4% de los hogares tenía un ingreso mensual total igual o menor al salario mínimo, vital y móvil de un trabajador (establecido en $38.940 en mayo de 2022) (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Resolución 4/2022).

Por el nivel de ingresos registrado a partir de los relevamientos, la reproducción de la vida cotidiana de las familias a nivel económico se explicó por el complemento al ingreso de subsidios/asignaciones públicas y/o a la existencia de redes sociocomunitarias de apoyo, tales como comedores, merenderos, ferias comunitarias, entre otras, todas gestionadas por mujeres. Las entrevistas realizadas dieron cuenta de la importancia de estas iniciativas sociocomunitarias para la reproducción de la vida cotidiana, principalmente prácticas de producción y entrega de alimentos básicos (Bidinost, Davenport y Zapata, 2023). La necesidad de estos complementos demuestra las severas condiciones de exclusión social vinculadas con la reproducción económica de estos grupos sociales.

En síntesis, el perfil feminizado, joven, de bajo nivel educativo, a cargo de infancias y adultos con discapacidades, e ingresos paupérrimos de las jefaturas de hogar (que necesitan ser complementados por otras prácticas sociocomunitarias también sostenidas por mujeres), refuerzan las dificultades para la reproducción de la vida cotidiana por parte de estas familias, evidenciando una sobreexplotación de las jefas de hogar.

Condiciones habitacionales

Habitacionalmente, ambos barrios se caracterizaban por contener construcciones edilicias precarias (principalmente el BALP I, por la calidad de los materiales constructivos), situaciones irregulares de tenencia (al momento del relevamiento, ninguna familia contaba con título/escritura de propiedad que certifique legalmente la titularidad), acceso inadecuado/informal a servicios públicos y privados (sistemas cloacales, desagües pluviales, electricidad, agua de red, internet) e infraestructura urbana deficiente/insuficiente (escasos contenedores para la recolección de residuos, calles sin asfaltar, escasa luminaria pública, etc.).

Respecto de la calidad de los materiales de las edificaciones, en el BALP I predominaban las viviendas CALMAT III y IV9, caracterizadas por la precariedad constructiva y, en particular, la falta de aislamiento adecuado en techos, paredes y pisos. Mientras que en el BLP se verificaron mejores calidades constructivas: existían algunas viviendas CALMAT III, predominaban las CALMAT II y era posible encontrar algunas pocas CALMAT I. En relación al acceso a servicios, se relevó que:

- En el BALP I, el 41% de los hogares vertía directamente sus residuos cloacales al arroyo, el 17,2% eliminaba estos residuos a través de pozo ciego y el 10,8% a través de pozo ciego con cámara séptica. De este modo, las soluciones autoconstruidas en el BALP I incorporaron principalmente al arroyo como parte del sistema de eliminación de aguas negras (y veremos más adelante que esto se configura en uno de los componentes que habilita el despliegue de prácticas para lograr la reproducción de vida en situaciones de precariedad). En el BLP, el 61% de los hogares eliminaba sus residuos cloacales a través de pozo ciego, mientras que el 36% lo hacía a través de pozo ciego con cámara séptica.

- En el BALP I, solamente el 45,5% de los hogares era alcanzado por el servicio municipal de recolección de residuos, mientras que el 48,5% realizaba autorrecolección y el 4,9% recibía servicios de un tercero (cooperativa de recicladores o carreros). De las familias que realizaban autorrecolección, la mayoría afirmó arrojar sus residuos al arroyo, a microbasurales del barrio o bien quemar estos residuos. A diferencia del BALP I, en el BLP, el 90,9% de los hogares encuestados contaba con servicio público de recolección de residuos, pero el camión recolector municipal sólo ingresaba por una de las calles del barrio. Esto generaba acumulación de una gran cantidad de residuos en el punto de recogida, generándose un microbasural permanente en el barrio.

- En ambos barrios la mayoría de los hogares presentaba conexiones a electricidad y agua de red. Sin embargo, prácticamente en su totalidad, eran conexiones informales. Esto generaba una serie de deficiencias en los servicios: cortes de luz, baja tensión, poca presión de agua de red y agua de mala calidad.

- Ambos barrios presentaban calles de tierra sin ningún tipo de mejorado (con excepción de las avenidas que atraviesan perpendicularmente el BALP I, y la avenida que bordea al BLP). Esto generó que muchos servicios no ingresen a los barrios: desde ambulancias o móviles policiales, hasta remises o deliverys de comida.

En términos de reproducción del hábitat, prácticamente todas las viviendas y los servicios de los barrios fueron autoproducidos y la mayoría de los hogares encuestados afirmaron que sus viviendas se encontraban “en obra”. Esto evidencia el carácter progresivo de la autoproducción de hábitat: tanto la mantención/refacción como la ampliación/mejoramiento de la vivienda y los servicios se adaptan en el tiempo a las necesidades y posibilidades de reproducción de la vida cotidiana de estas familias. En línea con Pradilla Cobos (1983), las dinámicas autoproductivas se encuentran restringidas a los escasos fondos de subsistencia de estos sectores de bajos ingresos. Esto lleva a que se reproduzcan viviendas y servicios deficientes que, a su vez, generan nuevos problemas derivados para estas familias pauperizadas.

Contaminación e inundaciones en los barrios

Ambos barrios se encuentran contaminados por residuos de diversos tipos y orígenes. El arroyo cumple un rol fundamental en la reproducción cotidiana de estos barrios: ante la falta de infraestructura urbana, funciona como cloaca y basural a cielo abierto en el BALP I y como vertedero de desechos industriales en ambos barrios. Los problemas socioambientales identificados pueden sintetizarse en dos grandes dimensiones que se retroalimentan entre sí:

Contaminación: por gestión de residuos domésticos (formación de microbasurales y quemazones, arrojo de residuos al arroyo), por gestión de residuos cloacales (filtración o rebalse de pozos ciegos, eliminación directa al arroyo), por prácticas contaminantes de unidades productivas y/o por problemas vinculados a cursos de agua contaminados.

Inundaciones: por ser terrenos bajos, por obstrucción de los drenajes (zanjas y cursos de agua) y/o por crecidas de cursos de agua cercanos.

Sobre la primera dimensión, en el BALP I, tanto la gestión de residuos sólidos como la eliminación de aguas negras de las familias, se constituyeron como dos de las principales causas de contaminación del agua, la tierra y el aire del barrio.

Figura 3.

NOTA. Eliminación de aguas negras directamente al arroyo. BALP I. Febrero 2020. Fuente: Tomas propias.

Varios de los establecimientos productivos asentados en la zona arrojaban sus residuos sin el tratamiento adecuado directamente al arroyo, constituyéndose en una de las principales causas de contaminación del afluente. Según un registro de clausuras y levantamientos de clausuras del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS, 2019) realizadas en un polígono de cinco o menos cuadras del Arroyo Las Piedras en Quilmes, durante 2007-2019, un total de 18 refinerías, basurales y curtiembres allí emplazados fueron clausurados por este organismo. Sin embargo, estas clausuras son recurrentemente levantadas, perpetuando sus prácticas contaminantes.

En el BLP, el principal problema de contaminación está relacionado a las catorce industrias (refinerías, prensadora, metalúrgica, cementera, etc.) que lo rodean (además de la ineficiente recolección de residuos citada anteriormente). Se consultó qué tipo de problemáticas generaban estas industrias en la vida cotidiana de las familias: el 93,9% de los hogares consignó malos olores; el 84,8% propagación de plagas y ruidos molestos; el 78,7% diversos problemas de salud (respiratorios, dérmicos, gastrointestinales); el 72,7% vibraciones causadas por actividades industriales (que generaron daños en las viviendas); y el 36,3% obstrucciones o dificultades en la circulación por el barrio. Más allá de estos problemas, las entrevistas revelaron que son muchos los habitantes del barrio que trabajaban en alguna de estas empresas. De este modo, en el BLP convive la oportunidad laboral que brindan estas unidades productivas con los problemas de contaminación derivados de sus actividades.

Figura 4.

NOTA. A la izquierda, acumulación de residuos de aluminio de Prensadora Quilmes S.A. A la derecha, quema de residuos domiciliarios y fabriles a espaldas de la empresa Alumax S.A. BLP. Marzo, 2023. Fuente: Tomas propias.

Respecto de las inundaciones en el BALP I, el agua del arroyo, contaminada por residuos sólidos, cloacales y fabriles, deviene en un potencial foco infeccioso los días de lluvias intensas cuando el arroyo crece y los residuos dificultan la circulación del agua. Al ser terrenos inundables, el agua del arroyo y el agua de lluvia suelen inundar veredas y calles del barrio por prolongados períodos de tiempo. En este sentido, el 93,7% de los hogares encuestados que residen en el BALP I fue víctima de inundaciones. A su vez, el 90,4% que sufrió inundaciones tuvo algún tipo de rotura/daño en la vivienda y en objetos materiales (electrodomésticos, muebles, etc.), el 74,2% tuvo problemas de movilidad (imposibilidad de salir de la vivienda) y el 72,5% perdió días de trabajo.

La proliferación de enfermedades es otra de las consecuencias que sufren las familias a razón de las inundaciones. Estas se constituyen como una de las causas fundamentales de estas afecciones dado que el agua contaminada ingresa a las viviendas y entra en contacto directo con la población, provocando sobre todo enfermedades dérmicas.

En el BLP, el 81,8% de los hogares relevados mencionó haber padecido inundaciones. Al indagar sobre las posibles causas, la mayoría (aproximadamente un 60%) reconoció que la obstrucción y/o inexistencia de drenajes se constituían como los principales problemas que las provocaban. Sobre las afectaciones de las inundaciones, el 48,4% reconoció que generaron roturas o daños en las viviendas, el 63,6% manifestó haber tenido complicaciones en la movilidad cotidiana y el 54,5% afirmó haber perdido días de trabajo.

A modo de síntesis, en el BALP I, los principales problemas están relacionados con la contaminación del arroyo y las inundaciones, que se refuerzan con las prácticas de autoproducción de infraestructura (cloacal) y de gestión de residuos sólidos (arrojo de residuos al arroyo y quema de basura). En el BLP, la principal causa de contaminación radica en la actividad fabril de las industrias que rodean al barrio. Estas prácticas contaminantes agregan mayores dificultades a la reproducción de la vida cotidiana en estos territorios. Pero también viabilizan la gestión de residuos y permiten el funcionamiento de las industrias que dan trabajo a los habitantes, contribuyendo a la reproducción socioeconómica de la población.

Condiciones de localización

En relación con la localización de los barrios y el acceso a servicios que la ciudad provee, se observó que:

- En el BALP I, a cinco cuadras o menos, el acceso al transporte público alcanzaba al 95,5% de los hogares. Menos de la mitad contaba con jardines maternales, escuelas primarias y salitas de salud a esta distancia, característica relevante en el barrio ya que el 47.3% de los habitantes se componía de infancias y adolescentes. En el radio de un kilómetro, el 76,5% de los hogares tenía una escuela secundaria pública cercana, el 84,7% una farmacia, el 66,4% un banco o cajero automático, el 67,9% comisaría o destacamento policial, el 73,5% un cuartel de bomberos, el 65,7% un centro cultural y el 53% algún espacio de organización barrial.

- En el BLP, casi la totalidad de la población encuestada afirmó que tenía a 5 cuadras o menos un jardín de infantes (96,9%), una escuela primaria pública (96,9%) y transporte público (colectivos) (93,9%). En cuanto a los servicios a 10 cuadras de distancia, los hogares encuestados mencionaron con mayor frecuencia a la farmacia (93,9%), la escuela secundaria pública (78,8%) y el potrero (48,5%).

En términos generales, a partir de las entrevistas realizadas, la localización de estos territorios fue valorada favorablemente por los habitantes de ambos barrios. De los datos recuperados es posible afirmar que el componente locacional fue un factor de peso en la construcción de condiciones para la reproducción de vida de estas familias en estos territorios, incluso a pesar de constituirse en barrios “ambientalmente excluyentes”.

REFLEXIONES FINALES

Este artículo tuvo por objetivo analizar los motivos por los cuales los sectores populares reproducen sus vidas cotidianas en territorios que se caracterizan por ser «ambientalmente excluyentes». Para esto, mediante una triangulación de fuentes primarias de información, se reconstruyeron las condiciones situadas de estos territorios y los modos en los que estas condiciones fueron integradas a algunas de las prácticas que posibilitan la reproducción de la vida cotidiana de estas familias.

En términos generales, el avance/profundización del neoliberalismo mediante el extendido proceso de mercantilización de bienes y servicios necesarios para la reproducción social (Harvey, 2004; Theodore et al., 2009) recrudeció aún más las posibilidades de vida digna para un conjunto amplio de la población. Las pocas posibilidades que quedan son expresión de una acumulación sistémica que es por desposesión de los sectores más vulnerables (Harvey, 2004), en la que zonas “ambientalmente excluyentes” se configuran como los únicos espacios para el desarrollo de su vida urbana. Estos territorios, que son una regularidad en el CB de las últimas décadas, se diferencian de los asentamientos informales ampliamente analizados por los Estudios Urbanos, por tratarse de urbanizaciones precarias, autoproducidas de manera individual/familiar por goteo, localizadas en zonas intersticiales, contaminadas, inundables y/o nomencladas para un uso no habitacional.

Específicamente, este artículo reveló un conjunto de condiciones situadas en dos barrios populares intersticiales que son representativos de la tipología descripta anteriormente. Estas condiciones pueden agruparse en:

- Vulnerabilidad socioeconómica: bajos niveles de ingresos por hogar, niveles educativos incompletos que dificultan el acceso a oportunidades laborales.

- Feminización de la pobreza: perfil feminizado de las jefaturas de hogar y sobreexplotación de las mismas por el ejercicio de prácticas de reproducción económica, doméstica y sociocomunitaria.

- Deficiencia habitacional: inadecuadas condiciones de habitabilidad como consecuencia de procesos individuales de autoproducción de vivienda, con escaso financiamiento y prolongados tiempos constructivos, sin asistencia técnica y con materiales precarios.

- Deficiencia de infraestructura pública urbana: ausencia de redes de distribución de servicios públicos domiciliarios (agua de red, electricidad, gas, cloacas), ausencia de servicio público de recolección de residuos, deterioro de calles y caminos, y ausencia/deterioro de infraestructura pública de contención del arroyo (esto último, particularmente en el BALP I).

- Contaminación de diversos orígenes: prácticas contaminantes de la población y de las industrias presentes en los territorios (fábricas habilitadas a partir de inadecuadas fiscalizaciones estatales).

Estos territorios “ambientalmente excluyentes” remiten a terrenos contaminados e inundables que se configuran como tales, en tanto implican afectaciones para la reproducción de la vida de sus habitantes. Ahora bien, el análisis permitió identificar que estos barrios cuentan con ciertas características que viabilizaron su “habitabilidad” por parte de los sectores populares excluidos del mercado de vivienda y permitieron su permanencia en la ciudad. Se identificaron fundamentalmente tres aspectos que explican por qué estas familias siguen viviendo ahí:

- La disponibilidad de suelo: por tratarse de barrios emplazados en territorios sobre el camino de sirga o en zonas normativamente nomencladas como industriales, estos terrenos se encontraban disponibles. Presentan un bajo grado de disputa en términos de mercancías, por sus niveles de contaminación, por su condición de inundabilidad y por el uso establecido por la normativa urbanística. En un escenario restrictivo en materia de acceso al suelo de calidad mediante lógicas que no sean mercantiles, suelos “ambientalmente excluyentes” se configuran como “habitables” para sectores populares, incluso a pesar de implicar una barrera de acceso formal a servicios y a la normalización de la tenencia de las viviendas.

- La cercanía a cursos de agua: se constituye como una solución al problema de la gestión de residuos sólidos, industriales y cloacales. En BALP I, una importante cantidad de hogares vierten directamente sus aguas negras al arroyo a través de sistemas cloacales autoproducidos y arrojan allí sus residuos sólidos domésticos. En BLP, muchas de las industrias allí radicadas que emplean a habitantes del barrio vierten clandestinamente en el curso de agua sus desechos industriales. En la práctica, el Arroyo Las Piedras funciona como un “gestor de residuos” de diferentes tipos y orígenes.

- El capital locacional: la cercanía a centralidades urbanas y el acceso a los servicios socio-urbanos que ofrece la zona (transportes, centros de salud y educativos, polos industriales que demandan trabajadores, entre otros) también viabilizan la reproducción de la vida cotidiana en estos territorios. En particular, al tratarse de poblaciones con mayoría de jefatura de hogar femenina, la proximidad a escuelas y centros de salud reducen los tiempos y costos de traslado vinculados con tareas de reproducción doméstica (llevadas a cabo principalmente por las jefas de hogar).

Entonces, la reproducción de la vida cotidiana en estos barrios está atravesada por una contradicción estructural. Las condiciones “ambientalmente excluyentes” de estos territorios dificultan la reproducción de la vida cotidiana (en todas sus dimensiones), pero al mismo tiempo posibilitan formas de acceso y permanencia en la ciudad para los sectores populares. Es decir, en las últimas décadas, se configuraron como espacios no disputados que habilitan una vida urbana (y el acceso a las oportunidades que la misma genera) para familias afectadas por la exclusión social. No obstante, esa “ciudad” a la que acceden estos grupos sociales es una ciudad precarizada, con acceso deficiente e informal a servicios básicos, afectaciones de salud por contaminación de diversos tipos, inundaciones, tenencia precaria del suelo y las viviendas; pero con cercanía a transportes públicos, instituciones educativas y de salud, espacios de recreación y de culto, comedores y merenderos, oportunidades laborales, etc. El conjunto de acciones desplegadas por estos grupos sociales para superar dichas precariedades, constituyen formas de resistencia —encabezadas principalmente por mujeres— para poder reproducir sus vidas en la ciudad.

A pesar de las estrategias esgrimidas por los sectores populares para permanecer en la ciudad, en el contexto de las lógicas de producción y reproducción del suelo urbano propias del neoliberalismo, estas familias no logran revertir sus condiciones de vida precarias. Como señala Pradilla Cobos (1983), la intervención estatal se constituye en un factor crucial para que los grupos sociales excluidos puedan acceder al derecho a un hábitat digno. Además, el bajo grado de organización sociocomunitaria en estos territorios, centrada en la resolución de problemas de emergencia alimentaria, también dificulta la construcción colectiva de soluciones habitacionales.

En ausencia de unidades de gobierno presentes en estos barrios y ante la falta de una organización territorial significativa, la reproducción de vida de estas familias tiende a perpetuarse en condiciones de exclusión social. Para revertir esta tendencia —propia del neoliberalismo— es necesario transformar las prácticas atomizadas que permiten la reproducción de la vida cotidiana en estrategias colectivas e integrales que articulen a actores heterogéneos (población local, organizaciones sociales, unidades de gobierno, institutos y centros de I+D, etc.), respondan a las diferentes dimensiones problemáticas de estos barrios, y valoren los conocimientos, capacidades y lazos asociativos de estas comunidades.

NOTAS

- El trabajo de campo de este artículo fue financiado por el Proyecto CONICET PIP GI 0682 (Resol. N°1639/21): “La producción del espacio urbano y la cuestión ambiental en un contexto de disputa: actores, conflictos y modos de habitar en el corredor litoral sudeste del Conurbano Bonaerense (Avellaneda y Quilmes, 2003-2020)”.

- También fue financiado por el Proyecto FONCyT PICT 2020-1983 (Resol. N°03/22): “Políticas públicas y producción social del hábitat en un municipio del sur del Conurbano Bonaerense (Quilmes, 2003 hasta la actualidad)”.

- El Conurbano Bonaerense es una delimitación utilizada por el INDEC que incluye a los 24 partidos del Gran Buenos Aires colindantes a la CABA.

- En el BALP I, el relevamiento de la encuesta y el observacional se realizaron entre los meses de octubre 2019 y enero 2020 y las entrevistas en profundidad en mayo 2021. En el BLP, el relevamiento de la encuesta y el observacional se realizaron entre los meses de marzo y abril 2023, y las entrevistas durante agosto y octubre 2022, y abril y mayo 2023.

- El relevamiento realizado en ambos barrios fue de tipo censal representativo, en el que el tamaño de cada muestra dependió de la predisposición que mostraron las familias a participar de la investigación (es decir, todas las familias tuvieron las mismas posibilidades de responder la encuesta en las visitas realizadas) (Otzen et al, 2017).

- En este artículo se recuperan algunos de los resultados de los relevamientos, en función de las preguntas de investigación y el espacio disponible.

- La triangulación de los datos se realizó a partir de la emergencia de dimensiones de análisis con peso teórico para los objetivos planteados en la investigación (Denzin, 1978).

- Para consultar los resultados de los relevamientos completos y su metodología, ver: Zapata et al. (2021) y Zapata et al. (2024).

- CALMAT es el indicador del INDEC para categorizar la calidad de los materiales de los tres elementos constitutivos de la vivienda: techo, paredes y piso. Este indicador categoriza a viviendas con mejores calidades en CALMAT I y peores con CALMAT IV.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abramo, P. (2012). La ciudad com-fusa: mercado y producción de la estructura urbana en las grandes metrópolis latinoamericanas. EURE, 38(114). http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612012000200002

Altamirano, L., y Wahnón, G. (2007). Encuentro de saberes. Revista Trampas, 56. 22-24. Recuperado de: https://www.acuedi.org/ddata/9117.pdf

Amín, S. (2003). Más allá del capitalismo senil. Por un siglo XXI no norteamericano. Buenos Aires: Paidós.

Aristizábal, Z. e Izaguirre, I. (1988). Las tomas de tierras en la zona sur del Gran Buenos Aires. Un ejercicio de formación de poder en el campo popular. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina (CEAL).

Barreto, M. Á. (2006). La interdisciplina en el abordaje académico del hábitat social» informal»: Fundamentos, líneas de acción y obstáculos a partir de la carrera de arquitectura. Revista invi, 21(56), 16-30. Recuperado de: https://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20110715045825/tomasdetierra.pdf

Besana, P. B., Gutiérrez, R. A. y Grinberg, S. (2015). Pobreza urbana, comunidad local y Estado-socio en Argentina: la provisión de servicios públicos en un asentamiento de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 60(225), 79-102. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182015000300079&lng=es&tlng=es

Bidinost, A., y Davenport, O. (2019a) Análisis de la relación entre hábitat popular y medioambiente: el caso del Arroyo Las Piedras en el Municipio de Quilmes (1981-2019), IX Jornadas de Becarios y Tesistas, Departamento de Ciencias Sociales y la Escuela Universitaria de Artes de la Universidad Nacional de Quilmes. Quilmes: UNQ.

Bidinost, A. y Davenport, O. (2019b) Políticas públicas, soluciones habitacionales y desarrollo de territorialidades. Análisis socio-técnico de las dinámicas de desarrollo local del Barrio Obispo Jorge Novak (Quilmes Oeste, GBA, 1995-2018), XIII Jornadas de Sociología “Las cuestiones de la Sociología y la Sociología en cuestión”. Buenos Aires: UBA.

Bidinost, A. y Davenport O. (2023). Tecnologías para la producción desmercantilizada del hábitat y la vivienda: el caso de la Cooperativa de Consumo y Vivienda Quilmes Ltda. Revista Geograficando, 19 (2), Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata.

Bidinost A., Davenport O., Zapata M.C. (2023). Procesos de aprendizajes en una organización de base: entre la autogestión y la gestión de la emergencia en el sur del conurbano bonaerense. Quid16, Revista del Área de Estudios Urbanos (Instituto de Investigaciones Gino Germani). 20, 1-25. https://doi.org/10.62174/quid16.i20_a303

Bonfiglio, J. I., Salvia, A. (coord.). (2017). Informe técnico: acceso a condiciones habitacionales, infraestructura urbana básica y a un medio ambiente saludable para la población del Conurbano Bonaerense. Buenos Aires: ODSA-UCA.

Clichevsky, N. (2000). Informalidad y segregación urbana en América Latina. Una aproximación, CEPAL.

Clichevsky, N. (2002). Pobreza y políticas urbano-ambientales en la Argentina, Serie Medio Ambiente y Desarrollo, N°49. Santiago de Chile: CEPAL.

Cravino, M. C., y Vommaro, P. (2018). Asentamientos en el sur de la periferia de Buenos Aires: orígenes, entramados organizativos y políticas de hábitat. Población y sociedad, 25(2), 1-27. http://dx.doi.org/10.19137/pys-2018-250201

Curutchet, G., Grinberg, S. y Gutiérrez R. (2012). Degradación ambiental y periferia urbana: un estudio transdiciplinario sobre la contaminación en la región metropolitana de Buenos Aires. Ambiente e Sociedade. 15(2), 173-194. https://doi.org/10.1590/S1414-753X2012000200010

Davenport, O. y Bidinost, A. (2023). La exclusión hecha para que dure: problemáticas “ambientales” del hábitat popular, en Bidiña, A., Blesa, M., Fernández Niello, J., Gutti, P., Jacovkis, P. y Semorile, L. (eds.) ¿En qué conurbano queremos vivir? Obra colectiva de las universidades del conurbano. Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias (AAPC).

Denzin, N. K. (1978). The research act (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.

Di Pace, M. (coord) (1992). Las utopías del medio ambiente. Desarrollo Sustentable en la Argentina. Buenos Aires: CEAL.

Di Pace, M. (2021). Situación ambiental y Sustentabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Anales de la Educación Común, 3(8), 120-125. https://cendie.abc.gob.ar/revistas/index.php/revistaanales/article/view/175

Di Virgilio, M.M. (2015). Urbanizaciones de origen informal en Buenos Aires. Lógicas de producción de suelo urbano y acceso a la vivienda. Estudios demográficos y urbanos, 30(3), 651-690. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-72102015000300651&lng=es&tlng=es

Di Virgilio, M.M., Arqueros Mejica, S. y Guevara T. (2015) Transformations in the originally informal consolidated urban áreas of metropolitan Buenos Aires. En: Ward, P., Jimenez Huerta, E. y Di Virgilio, M., Housing policies in Latin American cities. A new generation of strategies and approaches for UN-Hábitat III. New York: Routledge.

Eguía, A. y Ortale, M. (2004). Reproducción social y pobreza urbana. Cuestiones de Sociología (2), 21-49.

Escobar Basavilbaso, M. (2016). González Catán y Virrey del Pino: cementerios privados, contaminación y hábitat populares. Ambiens, Revista Iberoamericana universitaria en ambiente, sociedad y sustentabilidad, 2(3), 25-142. https://revistas.udca.edu.co/index.php/ambiens/article/view/1045

Fraser, N. (2016). Las contradicciones del capital y los cuidados. Revista Nueva Sociedad, 263, 4-24.

Federici, S. (2010). Calibán y la bruja: Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Traficantes de Sueños.

Giglia, A. (2012). El habitar y la cultura: perspectivas teóricas y de investigación. Barcelona: Anthropos.

Harvey, D. (2004). El «nuevo» imperialismo: acumulación por desposesión. Socialist Register, (40), 63-89.

Harvey, D. (2006). The Limits to Capital (New ed.). Verso.

Harvey, D. (2010). El enigma del Capital y las crisis del capitalismo. Madrid: Akal.

Henry, M.L. (2018). Los usos de la investigación-acción-participación (IAP) para el estudio de los riesgos psicosociales en el trabajo. Reflexiones a partir de una experiencia con representantes sindicales y trabajadores. Cuadernos de Ciencias Sociales, De Prácticas y Discursos. 7(9). https://doi.org/10.30972/dpd.792803

Herzer, H. y Gurevich, R. (1996). Degradación y desastres. Parecidos y diferentes, tres casos para pensar y algunas dudas para plantear. En Fernández, M. (comp.), Ciudades en Riesgo, degradación ambiental, riesgos urbanos y desastres, Lima: La Red- USAID.

Kaztman, R. (1999). Activos y estructuras de oportunidades. Estudios sobre las raíces de la vulnerabilidad social en Uruguay. Montevideo: CEPAL. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/7cb04f5a-220f-40de-89ee-114ccb1d4195/content

Leff, E. (2004). Racionalidad ambiental y diálogo de saberes. Significancia y sentido en la construcción de un futuro sustentable. Polis. Revista Latinoamericana, (7).

Marx, K. (1867). El Capital: Crítica de la economía política (Vol. 1 – Cap. 23). Fondo de Cultura Económica.

Merklen, D. (1991). Asentamientos en La Matanza: La terquedad de lo nuestro. Buenos Aires: Catálogos Editora.

Monteverde, M., Cipponeri, M., y Angelaccio, C. (2010). Déficit en Servicios de Saneamiento, Condición Socio-Económica, Medio Ambiente y Enfermedades de Origen Hídrico: El Caso del Conurbano Bonaerense. En IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población. La Habana.

Nardin, S. (2020). ¡Los ocupantes, mamá! Acción directa y distinciones sociales en las tomas de tierras de San Francisco Solano. Buenos Aires: Antropofagia.

OPDS (2019). Registro provincial de clausuras y levantamientos de clausuras, recuperado de: http://sistemas.opds.gba.gov.ar/intra/Clausuras/ConsultasWeb.php

Oszlak, O. (1991). Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano. Buenos Aires: Humanitas.

Otzen, T. y Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. International Journal of Morphology, 35(1), 227-232.

Pírez, P. (2016). Buenos Aires: la orientación neoliberal de la urbanización metropolitana. Sociologías, 18(42), 90–118. https://doi.org/10.1590/15174522-018004204

Pradilla Cobos, E., y Márquez López L. (2022). La desigual intervención estatal sobre los territorios en América Latina. Territorios, (46), 1-17. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios

Pradilla Cobos, E. (2010). Teorías y Políticas Urbanas ¿Libre mercado mundial, o construcción regional? Estudos Urbanos e Regionais. 12(2), 9-21. http://dx.doi.org/10.22296/2317-1529.2010v12n2p9

Pradilla Cobos, E. (1983). El problema de la vivienda en América Latina. Quito: Centro de investigaciones CIUDAD.

Raczynski, D. y Serrano, M. (1985). Vivir la pobreza. Testimonios de mujeres. Santiago de Chile: Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN).

RENABAP (2023). Mapa y listado del Registro Nacional de Barrios Populares, recuperado de: www.argentina.gob.ar/barriospopulares

Resolución 6 de 2019 [Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social]. Establece el Salario Mínimo, Vital y Móvil. 30 de agosto de 2019.

Resolución 4 de 2022 [Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social]. Establece el Salario Mínimo, Vital y Móvil. 22 de marzo de 2022.

Rodríguez M.C. y Zapata M.C. (2020). Organizaciones sociales y autogestión del hábitat en contextos urbanos neoliberales. Íconos, Revista en Ciencias Sociales. 67, 195-216. https://doi.org/10.17141/iconos.67.2020.3964

Rodríguez M.C. y Zapata M.C. (2021). Organizaciones sociales e impulso de políticas de autogestión del hábitat en contextos de centralidad urbana durante el neoliberalismo. En Rodríguez M.C. (Comp.). Hábitat, autogestión y horizonte socialista. Construyendo con y sin ladrillos la nueva sociedad (Pp. 141-167) Buenos Aires: Editorial El Colectivo.

Theodore, N., Peck, J., y Brenner, N. (2009). Urbanismo neoliberal: la ciudad y el imperio de los mercados. Revista Temas Sociales(66), 1-12. https://www.researchgate.net/publication/277955552_Urbanismo_neoliberal_la_ciudad_y_el_imperio_de_los_mercados

Vidal-Koppmann S. (2015). Desarrollo desigual y combinado en la periferia metropolitana de Buenos Aires. Grandes emprendimientos privados y generación de cuñas de riqueza. En Vidal-Koppmann S. (comp.). Metrópolis en mutación. Buenos Aires: Café de las Ciudades.

Zapata M.C., Bidinost A., Davenport O. y Rodríguez M.C. (2021). Informe de Coyuntura n°13: Dimensiones de la pobreza estructural situada en un asentamiento periférico del conurbano bonaerense-Quilmes (GBA): hacia una experiencia de producción social autogestionaria del hábitat popular en escenarios de COVID-19. Buenos Aires: IIGG-UBA. http://iigg.sociales.uba.ar/2021/12/03/30176/

Zapata M.C. (2020). Huellas de la reestructuración capitalista. Un análisis de la transformación urbana de la Región Metropolitana de Buenos Aires (Argentina). Revista Estudios Demográficos y Urbanos; 35(3) (105), 663-694.

Zapata, M.C.; Fernández Bouzo, S.; Wertheimer, M.; Bidinost, A.; Brun Tropiano, A.; Chiara, C.; Davenport, O.; Galgano, M.; Manso, N.; Pacheco, D.; Sayapin, L. (2024). Informe de Coyuntura n°14: “Los Pinos existe: un análisis urbano, habitacional y ambiental de un barrio popular del sur del Conurbano Bonaerense, Municipio de Quilmes”. Buenos Aires: IIGG-UBA. https://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/4245

Cuaderno Urbano es una publicación científica con arbitraje internacional dirigida a la difusión de artículos y ensayos que se ocupan de la cuestión urbana —en el sentido más amplio del término— desde las disciplinas científicas, combinando trabajos empíricos, teóricos y ensayísticos que den cuenta de problemáticas locales, regionales y universales. La intención de la publicación es favorecer y promover la generación de ensayos y artículos de jóvenes investigadores con las reglas de arbitraje científico, colaborando en la producción editorial de sus ideas, como también divulgar el aporte de científicos ya consagrados en su especialidad disciplinar.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

Cuaderno Urbano Nº42: Índice de Contenidos.

INDEXACIONES

ERIH PLUS, índice europeo de revistas académicas

CAICYT-CONICET, Nivel 1 (nivel superior de excelencia). Forma parte del Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas.

SciELO, Scientific Electronic Library Online.

REDALYC, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

LATINDEX, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

DIALNET, Portal de difusión de la producción científica hispana.

DOAJ Directory of Open Access Journal.

ARLA, Asociación de Revistas Latinoamericana de Arquitectura.

REDIB, Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico.

___

CONTACTO

Comité Editorial: cuadernourbano@gmail.com

Equipo Técnico Revistas UNNE: revistas@unne.edu.ar

___

Circuito para la compra del ejemplar físico de CUADERNO URBANO

- El interesado deberá realizar la trasferencia por el monto de $1500 (Pesos mil quinientos) a la siguiente cuenta:

CUIT: 30-99900421-7

Razón Social: UNNE Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Banco de la Nación Argentina

Tipo de cuenta: Cuenta corriente en pesos

N° de cuenta: 0110429920042910229610

Alias: PEON.ROCIO.REMO - Enviar por correo electrónico comprobante de transferencia a las siguientes direcciones: cobrotesoreriaFAU@gmail.com y seinv.investigacion@gmail.com con los siguientes datos:

Nombre y apellido

N° DNI

Concepto de la transferencia efectuada - Retirar el ejemplar por la Secretaría de Investigación de la FAU.