Cuaderno Urbano Nº42 | Año: 2025 | Vol. 42

ARTÍCULO

LAS PRODUCCIONES AGROPECUARIAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES: APORTES A LA SUSTENTABILIDAD EN LAS CIUDADES

AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE METROPOLITAN REGION OF BUENOS AIRES: CONTRIBUTIONS TO URBAN SUSTAINABILITY

AS PRODUÇÕES AGROPECUÁRIAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE BUENOS AIRES: CONTRIBUIÇÕES PARA A SUSTENTABILIDADE NAS CIDADES

Gabriela Civeira

Ingeniera agrónoma por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Doctora en Investigación Agraria y Forestal por la Universidad de La Coruña (España). Investigadora en el Instituto de Suelos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Docente de la Facultad de Ciencias Agrarias (Universidad de Belgrano).

E-mail: civeira.gabriela@inta.gob.ar

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9475-8274

Florencia Rositano

Ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agropecuarias por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Investigadora Asistente de CONICET con lugar de trabajo en la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales (FAUBA). Docente del Área de Educación Agropecuaria y Ambiental (FAUBA).

E-mail: rositano@agro.uba.ar

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7241-8014

Resumen

La agricultura urbana y periurbana cobra relevancia en contextos de urbanización acelerada por su contribución a la seguridad alimentaria, al empleo y a los servicios de los ecosistemas (SE). En la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), esta actividad cumple un rol estratégico como proveedora de alimentos frescos y como componente clave del equilibrio urbano-rural. El objetivo del trabajo fue caracterizar los factores ambientales, sociales y económicos de las producciones agropecuarias en la RMBA. Se analizaron 28 municipios a partir de datos del Censo Nacional Agropecuario y de un modelo de estimación relativa de SE adaptado al contexto local. Predominan los pequeños y medianos productores hortícolas bajo manejo convencional (97,4%). Solo el 2,6% emplea prácticas no convencionales, aunque estas presentan mayor provisión relativa de SE. Se identificaron problemáticas estructurales como informalidad laboral, escaso acceso técnico y presión urbana, destacando la necesidad de políticas públicas orientadas a fortalecer sistemas productivos más sustentables.

Palabras clave

Periurbano, usos del suelo, servicios de los ecosistemas, producción agrícola, modelos productivos

Abstract

Urban and peri-urban agriculture is gaining importance in contexts of accelerated urbanization due to its contribution to food security, employment, and ecosystem services (ES). In the Metropolitan Region of Buenos Aires (MRBA), this activity plays a strategic role as a supplier of fresh food and as a key component of the urban-rural balance. The aim of this study was to characterize the environmental, social, and economic factors of agricultural production in the MRBA. Twenty-eight municipalities were analyzed based on data from the National Agricultural Census and a model of relative SE estimation adapted to the local context. Small and medium-sized horticultural producers under conventional management predominate (97.4%). Only 2.6% use non-conventional practices, although these provide a relatively higher supply of ES. Structural problems were identified, such as informal labour, limited technical access, and urban pressure, highlighting the need for public policies aimed at strengthening more sustainable production systems.

Keywords

Peri-urban, land use, ecosystem services, agricultural production, production models

Resumo

A agricultura urbana e periurbana ganha relevância em contextos de urbanização acelerada por sua contribuição para a segurança alimentar, o emprego e os serviços ecossistêmicos (SE). Na Região Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), essa atividade cumpre um papel estratégico como fornecedora de alimentos frescos e como componente-chave do equilíbrio urbano-rural. O objetivo deste trabalho foi caracterizar os fatores ambientais, sociais e econômicos das produções agropecuárias na RMBA. Foram analisados 28 municípios com base em dados do Censo Agropecuário Nacional e em um modelo de estimativa relativa de SE adaptado ao contexto local. Predominam os pequenos e médios produtores hortícolas sob manejo convencional (97,4%). Apenas 2,6% utilizam práticas não convencionais, embora estas apresentem maior oferta relativa de SE. Foram identificados problemas estruturais, como informalidade laboral, acesso técnico limitado e pressão urbana, destacando a necessidade de políticas públicas voltadas ao fortalecimento de sistemas produtivos mais sustentáveis.

Palavras-chave

Periurbano, uso do solo, serviços ecossistêmicos, produção agrícola, modelos produtivos

DOI: https://doi.org/10.30972/crn.42428865

INTRODUCCIÓN

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2012), la agricultura en y cerca de las ciudades es un tema relevante a nivel internacional, especialmente en países en desarrollo, debido al aumento de la pobreza urbana y la escasez de alimentos. La agricultura urbana y periurbana contribuye al desarrollo sustentable y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en un contexto de creciente urbanización, favoreciendo la integración equilibrada entre las ciudades y la producción agrícola. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, los agricultores urbanos participan activamente en el desarrollo comunitario (Pole & Gray, 2013; Obach & Tobin, 2014); mientras que, en ciudades de Tanzania, las granjas urbanas desempeñan un papel clave en la provisión de alimentos (McLees, 2011). Sumado a estos beneficios, este tipo de agricultura provee servicios de los ecosistemas, como la mejora de la calidad del aire y la regulación de recursos hídricos (Camps-Calvet et al., 2015; Lin, 2011), genera empleo (Darkey et al., 2014) y cumple roles sociopolíticos, aumentando el activismo y el voluntariado (Bradley & Galt, 2013). A diferencia de otras formas de producción rural, la agricultura periurbana se caracteriza por su proximidad a los mercados urbanos y su desarrollo en contextos de alta densidad poblacional (Benencia et al., 2009; INTA, 2012). A nivel global y local, la agricultura urbana y periurbana desempeña un papel esencial en la seguridad alimentaria. En algunos países, puede aportar el 8% de las proteínas y el 40% del calcio consumido por la población urbana (Lee-Smith & Prain, 2010). Asimismo, en muchas regiones en desarrollo, una parte significativa de las verduras producidas es consumida directamente por agricultores y ciudadanos, lo que resalta su importancia en distintos contextos económicos.

La adopción de sistemas productivos sustentables es clave para el desarrollo local. En las áreas periurbanas, mantener la productividad agrícola y la calidad de los cultivos resulta fundamental para garantizar la sustentabilidad ambiental y socioeconómica (Altieri & Nicholls, 2017). La agricultura urbana y periurbana puede desempeñar un papel fundamental en la mitigación de impactos ambientales, la mejora del acceso a espacios verdes, el fortalecimiento de los vínculos urbano-rurales y la adaptación al cambio climático, entre otros (Dubbeling et al., 2010). Estas contribuciones se alinean con el ODS 11, que promueve ciudades inclusivas, seguras y sostenibles, y con el ODS 1, al favorecer la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Sin embargo, la eliminación de tierras agrícolas dentro del entorno urbano puede comprometer la sustentabilidad económica, social y ecológica de una ciudad. La expansión urbana genera costos ambientales significativos, como la pérdida de servicios de los ecosistemas (SE) y el aumento de la contaminación derivada de una gestión ineficiente de residuos y saneamiento. En este sentido, la agricultura urbana y periurbana no solo contribuye a la preservación ambiental, sino que también aporta beneficios sociales y económicos al promover una coexistencia equilibrada entre la producción agrícola y el crecimiento urbano (FAO, 2012; UN-Hábitat, 2020).

La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) constituye un territorio estratégico donde convergen actividades agrícolas, industriales, comerciales y residenciales. En este contexto, el periurbano adquiere una relevancia particular como espacio de interfase rural-urbana, caracterizado por dinámicas socioeconómicas complejas y una elevada presión sobre los recursos naturales. El sistema agropecuario de la RMBA se compone de modelos productivos diversos —convencionales y no convencionales, intensivos y extensivos— que interactúan con procesos de urbanización acelerada y fragmentación territorial (Barsky, 2010; Civeira et al., 2020). Estos sistemas enfrentan múltiples desafíos, entre los que se encuentran la expansión urbana desordenada, los conflictos por el uso del suelo, la degradación ambiental, y la creciente competencia por recursos estratégicos como el agua y la tierra (INTA, 2012; Barsky & Becerra, 2015). A ello, se suma la coexistencia de condiciones socioeconómicas dispares, evidenciada en la proximidad entre barrios privados y asentamientos informales, y una fuerte demanda de mano de obra, muchas veces en condiciones laborales precarias. Asimismo, esta región provee importantes SE, tales como la regulación hídrica y climática, los cuales se ven amenazados por la intensificación de las presiones antrópicas (Civeira & Rositano, 2020). La actividad agropecuaria periurbana se desarrolla principalmente en tierras arrendadas, con recursos limitados y altos niveles de tecnificación, orientando su producción hacia mercados urbanos. Entre las actividades agroproductivas, la horticultura intensiva se destaca por su papel central en el abastecimiento de alimentos frescos a una de las principales concentraciones urbanas del país (Nugent et al., 2023). En este marco, el periurbano de la RMBA se consolida como un área clave para comprender las tensiones y potencialidades de los sistemas agroalimentarios en contextos de urbanización creciente y cambio ambiental global.

Evaluar los sistemas de manejo desde el punto de vista ambiental ha sido indicado como relevante debido a que los sistemas de producción no convencionales (e.g. orgánicos, agroecológicos) pueden mejorar la biodiversidad del suelo, reducir la contaminación y aumentar la resiliencia frente al cambio climático (Altieri & Nicholls, 2017). Además, la diversificación de cultivos ha demostrado ser una estrategia efectiva para fortalecer la provisión de SE, como el control de plagas y la regulación hídrica (Kremen & Miles, 2012). En términos sociales, el tipo de mano de obra y el acceso a asesoramiento externo determinan la calidad del empleo rural y las oportunidades de capacitación de los productores. Investigaciones previas han señalado que el trabajo agrícola en zonas periurbanas tiende a caracterizarse por una alta informalidad y precarización laboral, lo que afecta la sustentabilidad social de la producción (Benencia et al., 2009). En este sentido, la asistencia técnica y el acceso a conocimiento actualizado pueden mejorar la eficiencia productiva y la inserción de los productores en circuitos comerciales más estables (INTA, 2012). Desde una perspectiva económica, la diversificación de actividades comerciales es un factor clave para la estabilidad y el crecimiento de las explotaciones agropecuarias. Estudios han demostrado que los productores que combinan la venta directa, los mercados locales y la transformación de productos tienen mayores niveles de resiliencia económica y capacidad de adaptación a cambios en la demanda o en las condiciones productivas (Guzmán & Woodgate, 2013). Dado el rol estratégico de la RMBA en la provisión de alimentos frescos a la ciudad de Buenos Aires y su entorno, un estudio que contemple estas variables permitirá, entre otros propósitos, generar información para el diseño de políticas públicas que logren sistemas productivos más sustentables y equitativos. En este sentido, realizar un análisis de las producciones agropecuarias en la RMBA desde una perspectiva de sustentabilidad ambiental, social y económica es fundamental para comprender su contribución al desarrollo sustentable de la región. Basado en estos antecedentes, el objetivo de este estudio fue caracterizar los factores ambientales, sociales y económicos de las producciones agropecuarias en la RMBA.

MATERIALES Y MÉTODOS

La RMBA constituye el principal espacio urbano y periurbano del país, no solo por su densidad poblacional, sino también por su centralidad política y económica (INTA, 2012). Desde una perspectiva geográfica, se la reconoce como un “aglomerado metropolitano”, conformado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un conjunto de municipios contiguos que configuran un continuo urbanizado (INTA, 2012). Más recientemente, se ha analizado este territorio a partir de la calidad de vida de su población, destacando la coexistencia de áreas con elevados niveles de acceso a servicios, infraestructura y oportunidades, junto con zonas donde persisten déficits estructurales en transporte, vivienda y ambiente (Marcos & Buzai, 2022).

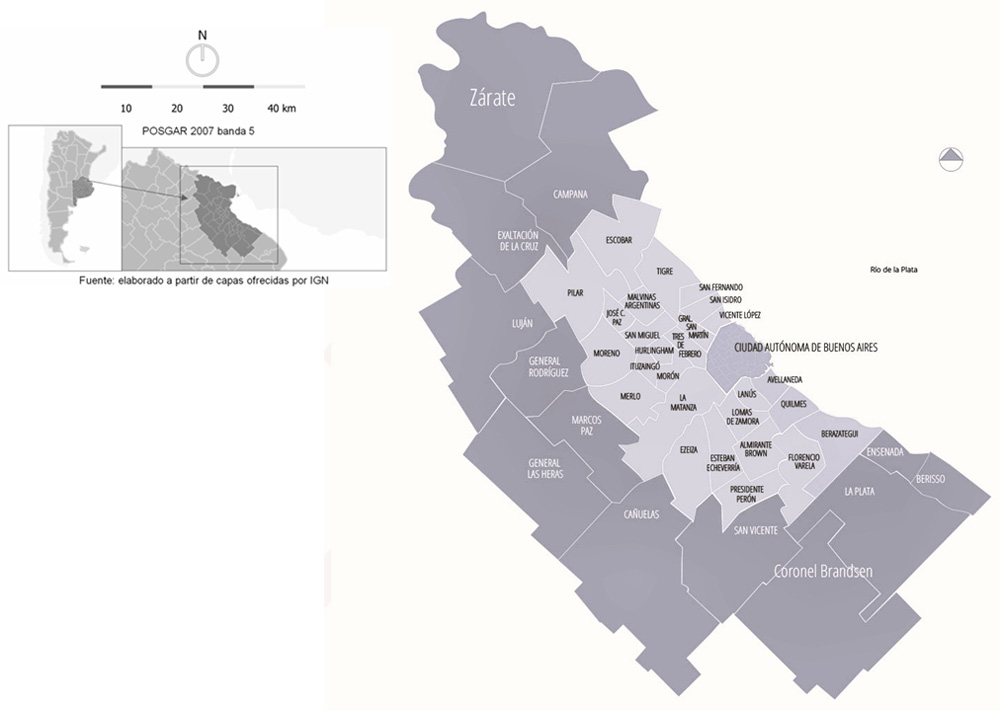

El área geográfica de la RMBA abarca una superficie de aproximadamente 18.000 km², y está conformada por municipios urbanos y periurbanos pertenecientes a la provincia de Buenos Aires, más la CABA. En este territorio viven aproximadamente 16 millones de personas, observándose una densidad poblacional de 889 hab/km2 (INDEC, 2022). Los municipios que abarcan el área de estudio son los del cordón periurbano que se encuentran en la zona de transición urbano-rural de la RMBA (Almirante Brown, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Pilar, Presidente Perón, San Fernando, San Vicente, Tigre, y Zárate) (Figura 1).

Figura 1. Detalle del área de estudio.

NOTA. La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), con sus cordones o coronas conformadas por los municipios de la provincia de Buenos Aires, así como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Estos consideran, además de criterios de carácter socioeconómico, la distancia respecto de CABA, dibujando periferias concéntricas en torno de la misma. Fuente: https://observatorioamba.org/planes-y-proyectos/amba (Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo) y Observatorio del Conurbano (Instituto del Conurbano – Universidad Nacional de General Sarmiento).

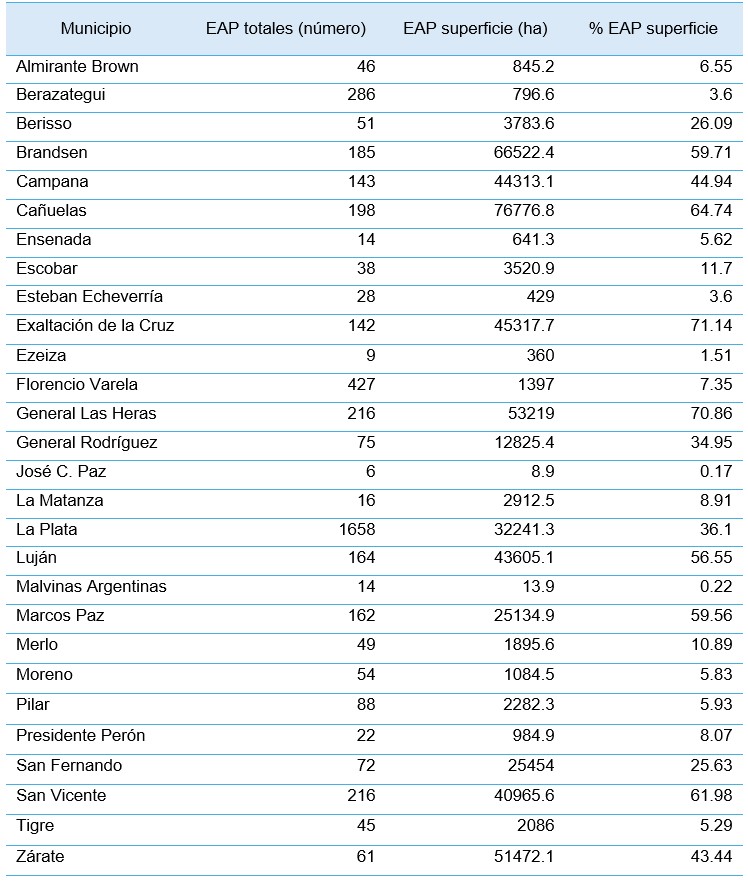

Las explotaciones agropecuarias (EAP) son las unidades de organización de la producción, con una superficie no menor a 500 m2, dentro de los límites de una misma provincia que, independientemente del número de parcelas (terrenos no contiguos) que la integran: 1) produce bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado; 2) tiene una Dirección que asume la gestión y los riesgos de la actividad productiva; y 3) utiliza, en todas las parcelas que la integran, los mismos medios de producción de uso durable y parte de la misma mano de obra (INDEC, 2018). Las EAP del periurbano de la RMBA son mayormente pequeñas y medianas unidades productivas, centradas en la horticultura intensiva con cultivos de ciclo corto. La cantidad de EAP en el periurbano de la RMBA es de 4.500 unidades (INDEC, 2018), lo que representa el 7% del total de EAP de la provincia de Buenos Aires (Tabla 1). Además, estas EAP abarcan el 2,3% de la superficie total dedicada a EAP en la provincia. La variabilidad en cuanto a la superficie y el número de EAP entre los municipios de la RMBA es considerablemente alta (Tabla 1).

Tabla 1. Cantidad de explotaciones agropecuarias por municipio del periurbano de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA).

Referencia: EAP: Explotaciones agropecuarias. Fuente: INDEC (2018).

Con base en el Censo Nacional Agropecuario (INDEC, 2018), se caracterizó el perfil socioeconómico de los productores de la RMBA. En este sentido, el tipo de dominio y el régimen de tenencia de las producciones presentan mayores porcentajes en el tipo arrendamiento (70%) y, en menor medida, ocupación legal o con permiso (5%) y aparcería (4%). El tipo jurídico y de gestión cotidiana de las producciones presenta mayores porcentajes en el tipo productor (80%) y, en menor medida, en administración externa (15%). El género masculino es el que presenta el mayor porcentaje (91%) en el tipo de productor y el género femenino, el menor porcentaje (9%). Las formas de comercialización de las producciones muestran un predominio de los canales mediados por acopiadores y frigoríficos privados (alrededor del 70%), a los que se suman las plantas de cooperativas o consorcios, que cumplen funciones de acopio, empaque y, en algunos casos, de primera industrialización bajo una lógica asociativa. En menor medida, se identifican las ventas a través de corredores o consignatarios (5%) y hacia la industria de procesamiento (4%). Finalmente, el circuito minorista (e.g. ferias, mercados locales, verdulerías) concentra aproximadamente el 15% de la producción, representando una alternativa intermedia en términos de volumen y precios (ACERO LAGOMARSINO, 2021; MOSCA & ANELLO, 2021).

Las EAP del periurbano de la RMBA se compararon a partir de un grupo de factores ambientales, sociales y económicos. Estos factores fueron: 1) tipo de manejo del sistema productivo: convencional (caracterizado por la alta dependencia de insumos externos y la presión por maximizar rendimientos a corto plazo) versus no convencional (enfocado en prácticas innovadoras y sustentables; e.g. agroecología, agricultura biodinámica, agricultura orgánica); 2) diversificación productiva y usos (tipos de cultivos y otras producciones agropecuarias); 3) provisión de SE; 4) tipo de mano de obra utilizada; 5) tipo de asesoramiento técnico y servicios recibidos; y 6) otras actividades comerciales. Estos factores se obtuvieron con base en una recopilación de datos de la unidad estadística de explotaciones agropecuarias del Censo Nacional Agropecuario de 2018 (INDEC, 2018), para cada municipio.

Los SE se evaluaron mediante una adaptación del método de estimación relativa (CIVEIRA, 2016; CIVEIRA ET AL., 2020), que asigna valores en una escala de 0 a 100 (BARRAL & MACEIRA, 2011). Este enfoque parte de la idea de que el valor funcional (VF) de un ecosistema o unidad de paisaje puede obtenerse a partir de la suma de los SE fundamentales presentes en ese espacio. En este caso, dicha sumatoria se relaciona con el stock de biomasa aérea o con la productividad primaria neta aérea (PPNA) e incluye: (i) servicios de protección del suelo (Sprotec), vinculados con la prevención de la erosión, la sedimentación de cursos de agua y los deslizamientos; (ii) servicios de purificación y provisión de agua (Sppagua), asociados a la capacidad de la biomasa para favorecer la retención e infiltración del agua de lluvia; y (iii) servicios de provisión y hábitat (Shab), que sostienen la conservación de la biodiversidad. Para diferenciar los aportes de SE en la agricultura convencional y no convencional, se calculó el porcentaje de EAP en cada categoría a escala municipal. La ecuación utilizada para el cálculo de la oferta de SE se presenta a continuación:

Oferta SE = (Sprotec)*0.1667*1.50 + (Sppagua)*0.1667*1.75 + (Shab)*0.1667*2.0

RESULTADOS

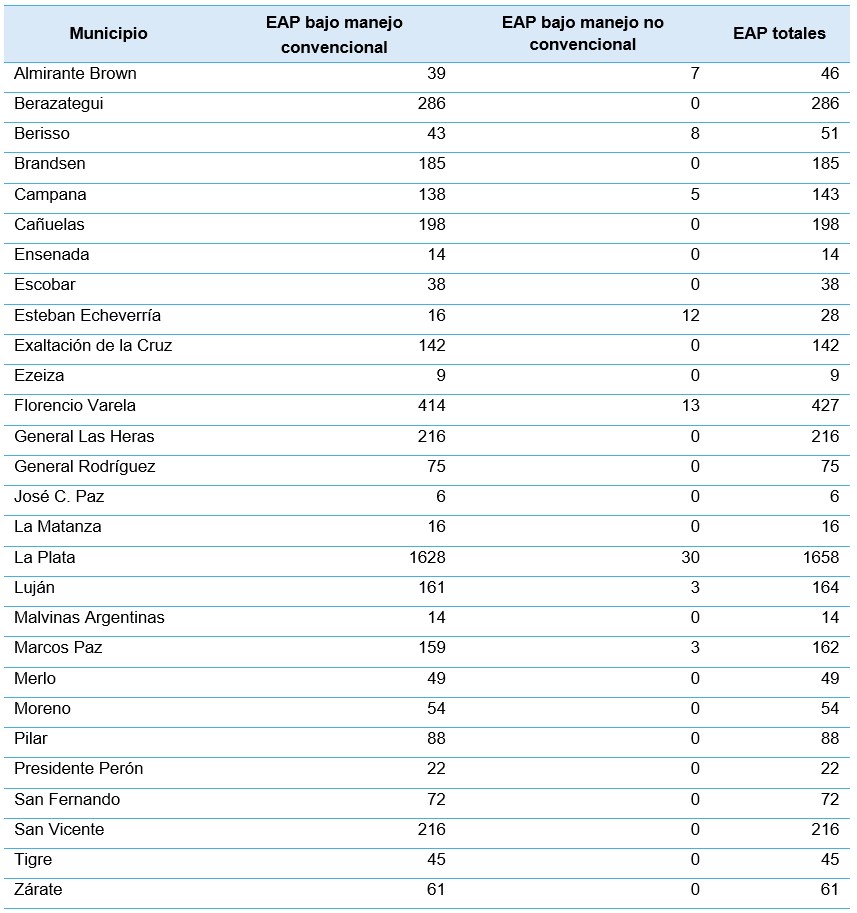

La Tabla 2 muestra la cantidad de EAP bajo las categorías de manejo convencional y manejo no convencional en el periurbano de la RMBA. Se puede observar que un número muy bajo de las EAP utilizó el manejo no convencional como forma de tecnología y/o manejo de su producción agrícola. En las áreas periurbanas, la gran mayoría de las EAP (97,4%) se manejó bajo agricultura convencional, mientras que el resto corresponde a agricultura no convencional. La agricultura bajo manejo no convencional presentó una mayor cantidad de EAP en el tipo orgánico y agroecológico y, en menor medida, en agricultura biodinámica (datos no mostrados).

Tabla 2. Cantidad de explotaciones agropecuarias que producen bajo manejo convencional y no convencional (e.g. agroecología, agricultura biodinámica, agricultura orgánica) en los municipios del periurbano de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

Referencia: EAP = Explotaciones agropecuarias. Fuente: Elaboración propia con base en datos del INDEC (2018).

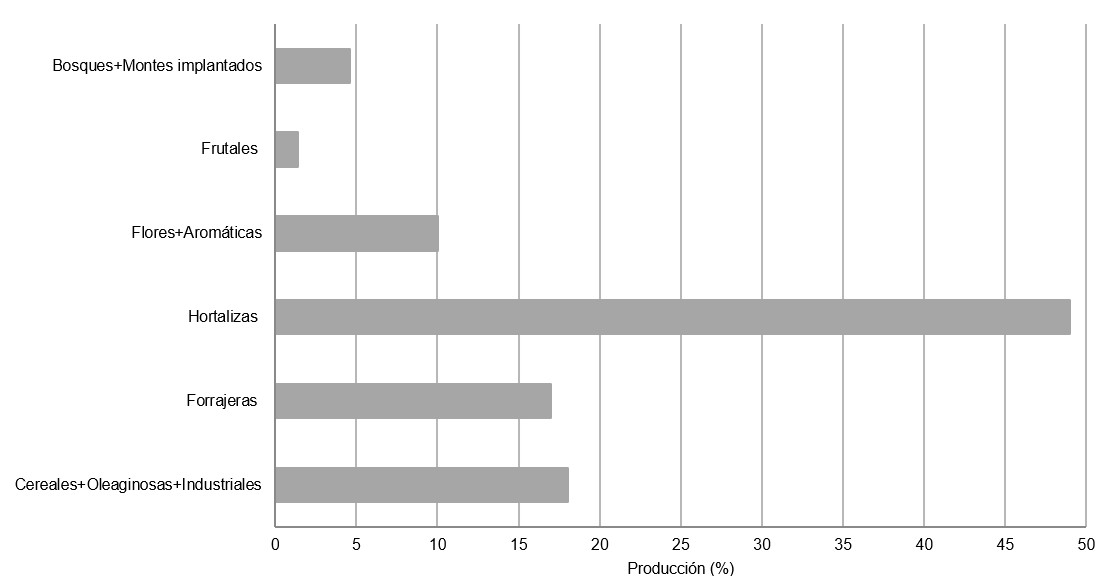

La Figura 2 muestra los tipos y las producciones agrícolas para el total de los municipios del periurbano de la RMBA. Las hortalizas ocuparon la mayor proporción de cultivos (49%), lo que refleja una tendencia hacia la agricultura intensiva en zonas periurbanas o áreas donde la demanda de productos frescos es alta. Las forrajeras (17%) así como los cereales, oleaginosas e industriales (18%) tuvieron una presencia moderada.

Figura 2. Tipo de producciones (en porcentaje) en los municipios del periurbano de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INDEC (2018).

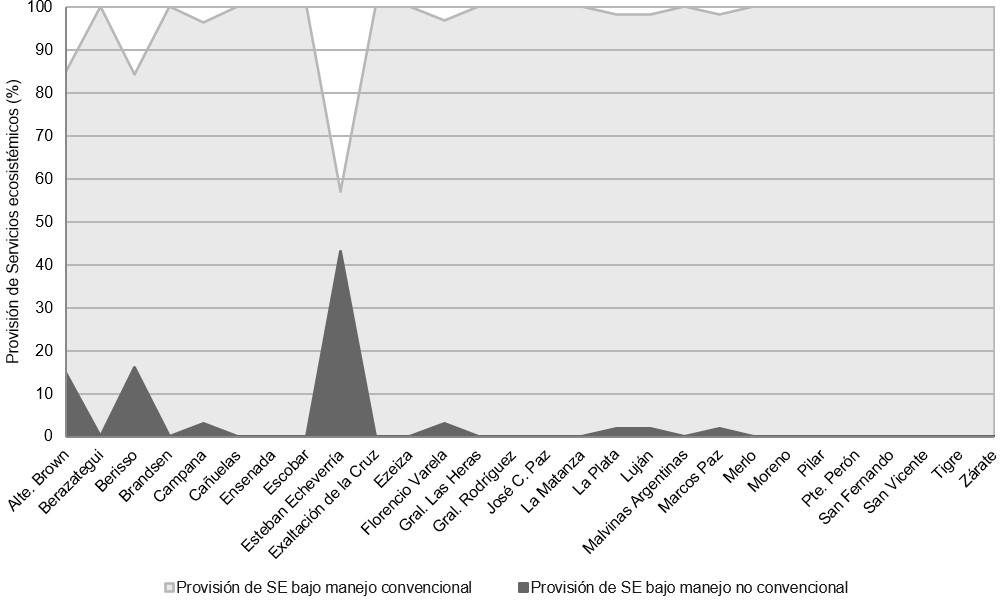

La identificación de SE provistos por las EAP del periurbano de la RMBA mostró un claro predominio de aquellos vinculados con sistemas de manejo convencionales (Figura 3). En promedio, el 96,9% de los SE relevados correspondió a explotaciones bajo esquemas convencionales, mientras que solo el 3,1% provino de sistemas no convencionales. Los resultados de los SE para manejo convencional y no convencional variaron entre municipios de la RMBA (Figura 3), destacándose Esteban Echeverría (43%), Berisso (16%) y Almirante Brown (15%) como aquellos con mayor provisión de SE bajo manejo no convencional. En la mayoría de los restantes municipios, estos aportes fueron relativamente bajos.

Figura 3. Servicios de los ecosistemas provistos (en porcentaje) por cada municipio del periurbano de la Región Metropolitana de Buenos Aires según tipo de manejo agrícola (convencional y no convencional).

Referencias: SE = Servicios de los ecosistemas; Alte. = Almirante; Gral. = General; Pte. = presidente. Fuente: Elaboración propia con base en datos del INDEC (2018).

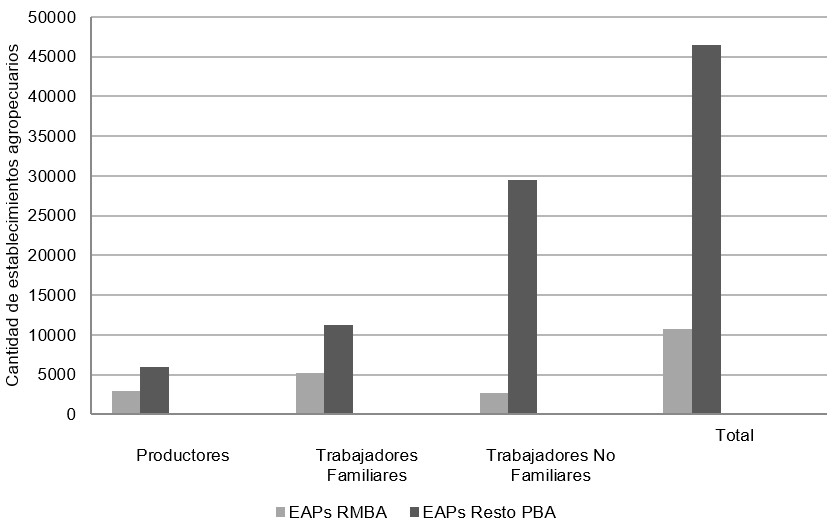

La Figura 4 presenta la distribución de la mano de obra empleada en las EAP de los municipios del periurbano de la RMBA en comparación con el resto de las EAP de la provincia de Buenos Aires, desagregada por tipo de trabajador: productores, familiares que trabajan y trabajadores no familiares. En la RMBA, las EAP emplearon un total de 10.643 personas, distribuidas entre productores, familiares y trabajadores no familiares (Figura 4). Al comparar esta región con el resto de la provincia de Buenos Aires, se observa que la RMBA concentra un volumen más reducido de empleo en las EAP, con una participación mayor de productores y familiares. En cambio, en las demás áreas de la provincia, el número total de personas empleadas es considerablemente más elevado y se distingue por el peso relativo de los trabajadores no familiares.

Figura 4. Cantidad de mano de obra empleada en las explotaciones agropecuarias del periurbano de la Región Metropolitana de Buenos Aires y del resto de la provincia de Buenos Aires, según tipo de trabajador.

Referencias: EAP= Explotaciones agropecuarias; RMBA = Región Metropolitana de Buenos Aires; PBA = Provincia de Buenos Aires. Fuente: Elaboración propia con base en datos del INDEC (2018).

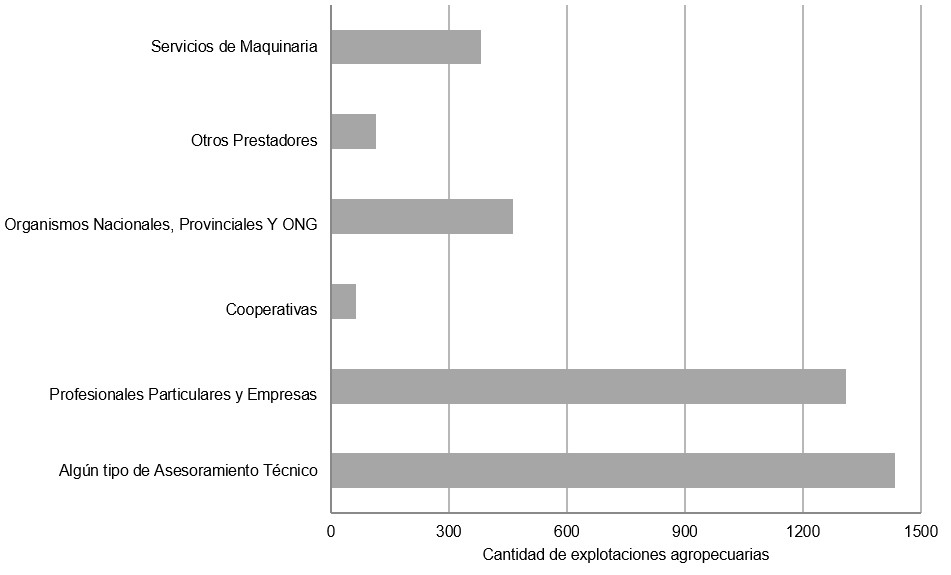

Las EAP que recibieron algún tipo de asesoramiento externo fueron alrededor de un tercio en comparación con el total de EAP del periurbano de la RMBA (Figura 5). Los prestadores de servicios más utilizados por los productores fueron profesionales particulares y empresas proveedoras de servicios y agroindustria, seguido de organismos nacionales y provinciales. En contraste, las ONG y cooperativas presentaron menor cobertura, con valores intermedios respecto de los prestadores más frecuentes (Figura 5). Los asesores externos particulares y empresas reciben honorarios a cambio de la prestación. Se observó una elevada proporción de asesoramiento externo recibido por las producciones agropecuarias, principalmente por parte de profesionales particulares y empresas privadas del sector agroindustrial. La categoría Algún tipo de asesoramiento técnico incluye cualquier asistencia recibida por los productores, abarcando tanto prestadores privados como profesionales particulares y empresas proveedoras de insumos, como organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Figura 5. Cantidad de explotaciones agropecuarias del periurbano de la Región Metropolitana de Buenos Aires con asesoramiento y servicios externos.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INDEC (2018).

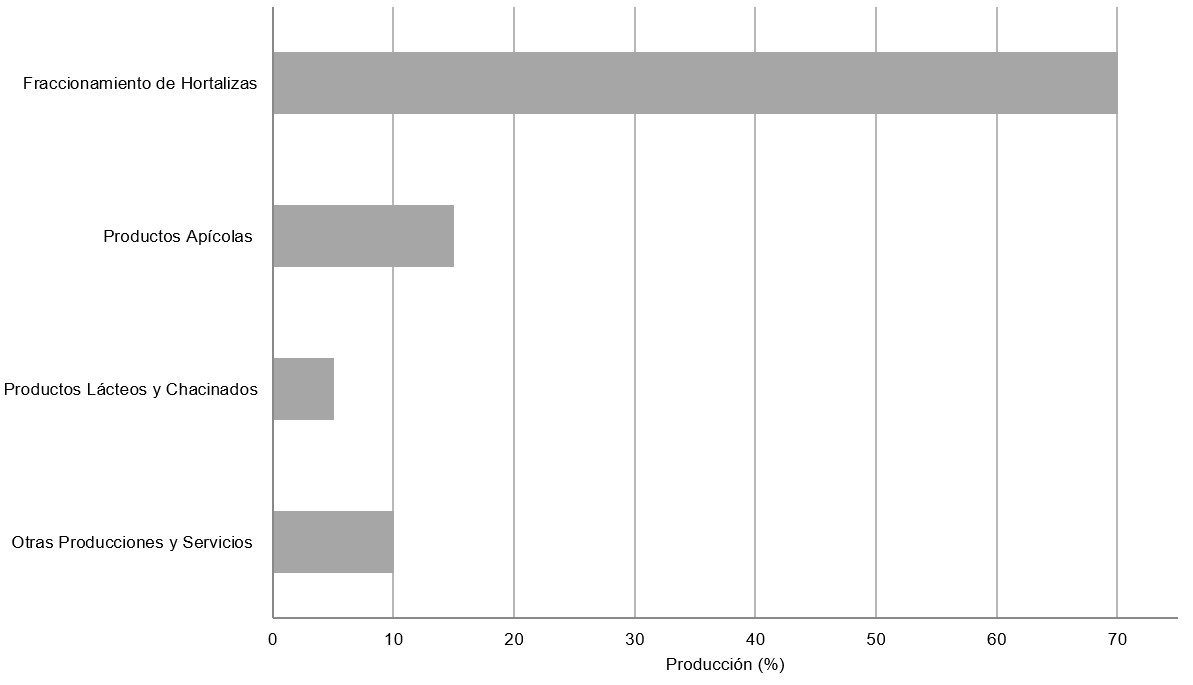

La distribución de otras actividades comerciales agropecuarias que realizan las EAP en las zonas periurbanas mostró una clara predominancia del fraccionamiento de hortalizas, en comparación con el resto (Figura 6). En segundo lugar, se destacaron los productos apícolas como otra actividad de importancia, mientras que los productos lácteos y los chacinados tuvieron una presencia más reducida.

Figura 6. Otras actividades comerciales agropecuarias (en porcentaje) que se realizan en las explotaciones agropecuarias de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INDEC (2018).

DISCUSIÓN

En las áreas periurbanas, como la RMBA, predomina la agricultura convencional debido a la competencia con el desarrollo urbano e industrial, que limita la disponibilidad de suelo agrícola, incrementa los costos de tierras y genera restricciones espaciales para la expansión de las explotaciones (Barsky, 2010) (Tabla 2). Esto dificulta la adopción de la agricultura no convencional, que enfrenta barreras como altos costos iniciales, baja productividad en los primeros años y complejidades regulatorias (Seufert et al., 2012). La falta de acceso a mercados diferenciados y el escaso conocimiento técnico sobre manejo ecológico agravan estas limitaciones (Altieri & Nicholls, 2017). Este déficit de conocimientos no solo se manifiesta entre los propios productores, quienes carecen de formación específica en prácticas agroecológicas, sino que también puede observarse en algunos asesores, tanto de organismos públicos como privados, especialmente en contextos donde la formación en agricultura sustentable es limitada (García, 2018). En este contexto, predominan cultivos hortícolas, forrajeros y granos vinculados con la ganadería e industria agroalimentaria (García, 2019), mientras que los frutales representan solo el 1,4% y los forestales el 4,6%, debido a restricciones de espacio y condiciones climáticas (Lozano et al., 2015; Mendoza-Fernández et al., 2021) (Figura 2).

Los sistemas de producción convencionales, orientados a maximizar el rendimiento mediante el uso intensivo de insumos químicos y maquinaria, han contribuido al aumento de la oferta alimentaria global, pero también han generado impactos ambientales severos, como la degradación del suelo, la contaminación hídrica y la pérdida de biodiversidad (Altieri, 1995; Seufert et al., 2012). Frente a este modelo, los sistemas de producción no convencionales proponen una alternativa sustentable, basada en principios ecológicos y sociales que favorecen la conservación de los recursos naturales, la fertilidad del suelo y la biodiversidad funcional (Pretty et al., 2018). Aunque inicialmente suelen presentar menores rendimientos y enfrentan barreras estructurales, como la escasez de tierras adecuadas o el escaso acompañamiento institucional (Seufert et al., 2012), su potencial transformador se evidencia en experiencias territoriales concretas. En la RMBA, por ejemplo, solo una pequeña fracción de las EAP produce bajo manejos no convencionales: en municipios como Florencio Varela (13 de 427 EAP), Esteban Echeverría (12 de 28 EAP) o La Plata (30 de 1658 EAP) (Tabla 2), este tipo de sistemas aún representan una minoría. Sin embargo, su presencia, aunque incipiente, señala la importancia de políticas públicas municipales que acompañan a este tipo de productores en su desarrollo. A nivel provincial, se implementan políticas como el Programa de Promoción de la Agroecología y el Programa de Financiamiento para la Agricultura Familiar, que promueven alternativas productivas sustentables y ofrecen créditos blandos a pequeños productores (Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, 2020). Estas políticas se desarrollan mediante talleres, asistencia técnica y redes de productores, quienes participan activamente en la definición, priorización y evaluación de las acciones para asegurar su adecuación a la realidad local. Promover estos modelos productivos no solo es clave para mitigar los impactos del modelo convencional, sino también para avanzar hacia una agricultura resiliente y ambientalmente sustentable (Pretty et al., 2018).

Diversos estudios han demostrado que los sistemas agrícolas no convencionales, como la agroecología y la producción orgánica, tienden a mejorar significativamente la provisión de SE, en comparación con los sistemas convencionales (Altieri, 1995; Perfecto et al., 2019; Wezel et al., 2009). Esto se debe a que los sistemas no convencionales promueven prácticas que favorecen la biodiversidad, el reciclaje de nutrientes, la fertilidad del suelo y la regulación hídrica, lo que contribuye a fortalecer la resiliencia de los agroecosistemas. En contraste, la agricultura convencional, aunque más extendida territorialmente, suele especializarse en la provisión de servicios de abastecimiento (e.g. producción de alimentos, fibras, madera) en detrimento de otros servicios clave, como la regulación climática, la conservación del hábitat y la calidad del agua (Tilman et al., 2002; Foley et al., 2005). Sin embargo, los resultados observados en la RMBA presentan una dinámica distinta, donde la provisión relativa de SE es más alta en sistemas de manejo convencional que en aquellos de manejo no convencional (Figura 3). Este patrón sugiere que, al menos en el contexto regional bajo estudio, los sistemas convencionales presentan un mayor peso en términos de provisión ecosistémica total (i.e. provisión de alimentos), debido a su mayor extensión territorial y presencia dominante en la matriz productiva. La mayor provisión relativa de SE en explotaciones bajo manejo no convencional se concentra en los municipios de Esteban Echeverría y Florencio Varela (Figura 3). Sin embargo, a nivel regional, la presencia de la agroecología sigue siendo marginal frente al modelo convencional dominante. Estudios sobre agricultura periurbana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) muestran que, aunque la agroecología ha comenzado a emerger como una alternativa sustentable, su aplicación suele limitarse a iniciativas de pequeña escala o a circuitos cortos de comercialización (Cittadini et al., 2016). Esta situación restringe, por el momento, su capacidad de influir significativamente en la provisión regional de SE. Frente a este contexto, resulta fundamental promover políticas públicas que reconozcan y valoren los beneficios ecológicos de los sistemas no convencionales. Ello implica integrar criterios agroambientales en el ordenamiento territorial y fomentar transiciones hacia sistemas de producción más sustentables (Gliessman, 2014; Pretty et al., 2018).

La horticultura urbana y periurbana se ha consolidado como una opción rentable y estratégica en las zonas periurbanas debido a su capacidad para adaptarse rápidamente a la demanda urbana mediante ciclos cortos, rendimientos constantes y la optimización del uso del suelo, contribuyendo así a la sustentabilidad y seguridad alimentaria al reducir la huella de carbono y mejorar el acceso local a alimentos frescos (Aragrande & Argenti, 2001; Orsini et al., 2013; González et al., 2017; UN-Hábitat, 2020). En la RMBA, esta producción intensiva es predominante en comparación con otras producciones (Figura 2) debido a que se basa, principalmente, en mano de obra familiar, lo que además impulsa el empleo local y fortalece la sustentabilidad socioeconómica de pequeños productores (Dubbeling et al., 2010; Ocampo et al., 2017; Arias & López, 2018; FAO, 2021). Otras actividades agropecuarias, como la producción de lácteos y chacinados, representan solo un 5% del total; mientras que sectores como la apicultura, la agroindustria y el agroturismo alcanzan alrededor del 10%, reflejando las barreras técnicas, económicas y normativas que dificultan su expansión comercial y su integración en el tejido periurbano (López & Rodríguez, 2016; Martínez et al., 2018). Estas dinámicas productivas están estrechamente condicionadas por la proximidad a los mercados urbanos, el elevado valor del suelo y la presión por intensificar la producción para mantener la rentabilidad, factores que limitan la diversificación productiva y potencian la especialización hortícola (Drescher et al., 2014; Poulsen et al., 2015).

Los espacios periurbanos de Argentina presentan una configuración compleja y dinámica, atravesada por tensiones entre la expansión urbana, la producción agroalimentaria y las transformaciones del uso del suelo (González, 2017). Esta caracterización resulta especialmente pertinente al analizar la estructura de la mano de obra empleada en las EAP del periurbano de la RMBA en comparación con el resto de la provincia de Buenos Aires. Las EAP del resto de la provincia concentran una mayor cantidad de trabajadores en todas las categorías bajo análisis, siendo notable el predominio de trabajo no familiar (Figura 4). Estos resultados contrastan con aquellos observados en el periurbano de la RMBA, donde predominan las unidades de tipo familiar y el trabajo directo del productor y su entorno doméstico (Figura 4). Dicha tendencia se encuentra en sintonía con lo observado en otros cinturones hortícolas del país, como los de Córdoba y Rosario (Benencia, 2005; Redondo & Paolasso, 2014). Estas diferencias dan cuenta de la diversidad de modelos productivos y trayectorias territoriales, que inciden directamente en las estrategias de reproducción de los hogares rurales y en sus vínculos con el mercado de trabajo (Paolasso & Rodríguez, 2012). En este sentido, los resultados de este trabajo refuerzan la necesidad de políticas diferenciadas que contemplen las especificidades del agro periurbano, incluyendo su vulnerabilidad frente a los procesos de urbanización y su relevancia estratégica para el abastecimiento alimentario (Benencia & Flood, 2021).

La reconfiguración del espacio rural en las áreas periurbanas argentinas ha estado acompañada por profundas transformaciones en las formas de organización del trabajo y en el acceso al conocimiento técnico (Ríos & Trpin, 2016). En este contexto, la alta competitividad, junto con los desafíos climáticos, normativos y tecnológicos, ha incrementado la necesidad de asesoramiento técnico especializado por parte de los productores de la RMBA. Más de 1.400 EAP declararon recibir algún tipo de asistencia técnica, siendo los profesionales particulares y las empresas privadas los principales prestadores de estos servicios (Figura 5). Esta centralidad del sector privado se explica por su capacidad de responder de forma rápida y especializada a las necesidades vinculadas con el manejo de cultivos, fertilización y uso eficiente de los recursos (Paredes & Rodríguez, 2017; Civantos et al., 2018). Por otro lado, los organismos públicos (nacionales, provinciales y ONG) ofrecen servicios en menor escala (Figura 5), posiblemente asociados con limitaciones institucionales, dispersión territorial o menor disponibilidad de recursos humanos calificados (Soto & Morales, 2016). Las cooperativas, tradicionalmente relevantes en otras regiones agrarias del país, tienen una participación marginal en el periurbano bonaerense (Figura 5). En el cinturón hortícola de Santa Fe, por ejemplo, la mayoría de los productores también depende de asesoramiento técnico privado, mientras que los servicios estatales no alcanzan a cubrir la demanda (Blandi & Lozano, 2020). De manera similar, en el periurbano de Córdoba, Juncos y colaboradores (2018) identificaron baja articulación institucional, fuerte dependencia del mercado para la provisión de asistencia técnica y escasa cobertura pública, particularmente entre los pequeños productores. En ambas regiones, como en RMBA, el acceso a maquinaria contratada también se encuentra limitado a actividades estacionales, debido a los altos costos y a las restricciones de escala que enfrentan muchas EAP (García et al., 2019). Estas comparaciones permiten destacar que la heterogeneidad territorial del sector agrícola del periurbano argentino convive con problemas estructurales comunes: baja capitalización, fragmentación institucional y concentración de los servicios técnicos en actores privados.

Finalmente, la agricultura periurbana cumple un rol estratégico en la construcción de ciudades más sustentables, en tanto puede contribuir a mejorar la seguridad alimentaria, la economía local y la gestión ambiental. No obstante, enfrenta múltiples desafíos sociales, económicos y ecológicos. La baja proporción de trabajadores asalariados (Figura 4), la limitada diversificación productiva (Figuras 2 y 5) y la alta dependencia del asesoramiento externo (Figura 6) generan condiciones de vulnerabilidad económica y, en algunos casos, promueven un mayor uso de agroquímicos. Este modelo, centrado mayormente en monocultivos hortícolas convencionales (Figura 2), prioriza la productividad de corto plazo, muchas veces en detrimento de la fertilidad del suelo y la biodiversidad. Esta situación genera tensiones con el cumplimiento del ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres), aunque también refleja aportes concretos al ODS 2 (Hambre Cero) y al ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), dado que la proximidad de las EAP a los centros urbanos puede facilitar el acceso a alimentos frescos y locales (Tabla 1, Figura 2). A pesar de que la adopción de modelos no convencionales aún es incipiente (Tabla 2), su capacidad para mejorar la provisión de SE (Figura 3) y reducir los impactos negativos del modelo intensivo revela un aporte potencial clave al ODS 12 (Producción y Consumo Responsables). Además, la diversificación progresiva de las actividades y la especialización productiva (Figuras 2 y 5), observadas en algunos casos, indican una tendencia positiva hacia la sustentabilidad económica y social, en línea con los objetivos del ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico). Alcanzar un equilibrio entre productividad, equidad y sustentabilidad exige políticas públicas integrales que promuevan prácticas agroecológicas, ordenamiento territorial adecuado y una articulación efectiva entre productores, consumidores y tomadores de decisión.

CONCLUSIONES

Este trabajo destaca la importancia de las producciones agropecuarias periurbanas en la sustentabilidad urbana, al garantizar el suministro de alimentos frescos, empleo local y la provisión de SE. Sin embargo, estas producciones enfrentan desafíos significativos, como la dependencia de sistemas agrícolas convencionales que priorizan la rentabilidad a corto plazo, pero que pueden generar impactos negativos en el ambiente. A pesar de los beneficios potenciales de la agricultura no convencional, su adopción sigue siendo limitada. La mayoría de los productores son familiares y se enfoca en cultivos hortícolas intensivos, lo que contribuye a la resiliencia económica, pero restringe la especialización y escalabilidad de sus sistemas. Para avanzar hacia una producción más sustentable, es fundamental promover la transición a sistemas agrícolas diversificados, fomentar la colaboración entre productores y actores clave, y desarrollar políticas públicas que apoyen la adopción de tecnologías sustentables. Este enfoque contribuirá a mejorar la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y la sustentabilidad ambiental en las zonas periurbanas, integrando a distintos actores sociales en el proceso.

AGRADECIMIENTOS

Las autoras agradecen a los revisores anónimos por sus valiosos comentarios que enriquecieron el presente trabajo, así como a la Oficina Editorial de la revista por su gestión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acero Lagomarsino, P. (2021). Estrategias socioespaciales de la agricultura familiar periurbana: El caso de la Unión de Trabajadores de la Tierra en la RMBA. Estudios Rurales, 11(22), 1–27.

Altieri, M.A. (1995). Agroecology: The science of sustainable agriculture. Westview Press.

Altieri, M.A. & Nicholls, C.I. (2017). The adaptation and mitigation potential of traditional agriculture in a changing climate. Climatic Change, 140(1), 33–45. https://doi.org/10.1007/s10584-013-0909-y

Aragrande, M. & Argenti, O. (2001). Studying food supply and distribution systems to cities in developing countries: Methodology and case studies. FAO Press.

Arias, A. & López, R. (2018). Características y desafíos de la producción agropecuaria en áreas periurbanas: una mirada desde el trabajo familiar. Geografía y Desarrollo, 15(4), 23–34.

Barral, M.P. & Maceira, N.O. (2011). Evaluación ambiental estratégica del ordenamiento territorial. Un estudio de caso para el partido de Balcarce basado en el análisis de servicios ecosistémicos. En P. Laterra, E. Jobbágy & J. Paruelo (Eds.), Valoración de Servicios Ecosistémicos. Conceptos, herramientas y aplicaciones para el ordenamiento territorial (pp. 443–459). Ediciones INTA.

Barsky, A. (2010). La agricultura de ‘cercanías’ a la ciudad y los ciclos del territorio periurbano. Reflexiones sobre el caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires. En A. Svetlitza de Nemirovsky (Coord.), Globalización y agricultura periurbana en Argentina. Escenarios, recorridos y problemas. Serie Monografías de la Maestría de Estudios Sociales Agrarios – FLACSO.

Barsky, A. & Becerra, L. (2015). Expansión urbana y periurbanización en la Región Metropolitana de Buenos Aires: transformaciones recientes y conflictos. Revista EURE, 41(122), 79–100.

Benencia, R. (2005). Migraciones y horticultura: El caso de los bolivianos en el cinturón hortícola platense. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Benencia, R. & Flood, C. (2021). Periurbanización y agricultura: trayectorias divergentes en el Gran La Plata. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 55, 1–28.

Benencia, R., Quaranta, G. & Souza Casadinho, J. (2009). Cinturón hortícola de la ciudad de Buenos Aires. Cambios sociales y productivos. Editorial Ciccus.

Blandi, M. & Lozano, M. (2020). Asistencia técnica y estrategias de los horticultores del cordón verde santafesino. Revista de Estudios Rurales, 10(2), 49–70.

Bradley, K. & Galt, R.E. (2013). Practicing food justice at Dig Deep Farms & Produce, East Bay Area, California: self-determination as a guiding value and intersections with foodie logics. Local Environment, 1–15. https://doi.org/10.1080/13549839.2013.790350

Camps-Calvet, M., Langemeyer, J., Calvet-Mir, L., Gómez-Baggethun, E. & March, H. (2015). Sowing resilience and contestation in times of crises: The case of urban gardening movements in Barcelona. Partecipazione e Conflitto, 8(2), 417-442. https://doi.org/10.1285/i20356609v8i2p417

Cittadini, R., Pérsico, P. & Arzeno, M. (2016). La agricultura periurbana en el Área Metropolitana de Buenos Aires: tensiones entre producción, ambiente y territorio. Revista Mundo Agrario, 17(36).

Civantos, J., Gómez, D. & Ruiz, M. (2018). Tecnología y asistencia técnica en sistemas agroproductivos intensivos. Editorial Agroconsultores.

Civeira, G. (2016). Servicios ecosistémicos en ambientes urbanos: su relación con la estructura, la planificación y el diseño del paisaje. Tesis para optar al grado de Dra. de la Universidade da Coruña, España.

Civeira, G. & Rositano, F. (2020). Evaluación ambiental en áreas urbanas y periurbanas de la Región Metropolitana de Buenos Aires: ¿Cuál es la relación entre servicios de los ecosistemas e indicadores demográficos? Cuaderno Urbano, 28, 181–198. https://doi.org/10.30972/crn.28284330

Civeira, G., Lado Liñares, M., Vidal Vázquez, E. & Paz González, A. (2020). Ecosystem services and economic assessment of land uses in urban and periurban areas. Environmental Management, 65(3), 355–368. https://doi.org/10.1007/s00267-020-01257-w

Darkey, S.K., Dzomeku, B.M., Okorley, E.L., Gyimah, N.A. & Bluwey, F.A. (2014). Contribution of urban vegetable production to farmers’ livelihood: A case study of the Kumasi Metropolis of Ashanti Region of Ghana. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 14(1), 77–82. Recuperado de https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol4_1/Art12.pdf

Drescher, A.W., Conceição, P. & Bhatt, V. (2014). Urban agriculture in the peri-urban interface: Interactions between urban, peri-urban and rural areas. Sustainability, 6(11), 7592–7615. https://doi.org/10.3390/su6117592

Dubbeling, M., De Zeeuw, H. & van Veenhuizen, R. (2010). Cities, poverty, and food: Multi-stakeholder policy and planning in urban agriculture. RUAF Foundation.

Sevilla Guzmán, E. & Woodgate, G. (2013). Agroecología: Fundamentos del pensamiento social agrario y teoría sociológica. Agroecología, 8(2), 27–34.

Food and Agriculture Organization (FAO). (2012). The State of Food and Agriculture 2012. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Recuperado de https://www.fao.org/4/i3028e/i3028e.pdf

Food and Agriculture Organization (FAO). (2021). The future of food and agriculture: Trends and challenges. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Foley, J.A., DeFries, R., Asner, G.P., Barford, C., Bonan, G., Carpenter, S.R., Chapin, F.S., Coe, M.T., Daily, G.C., Gibbs, H.K., Helkowski, J.H., Holloway, T., Howard, E.A., Kucharik, C.J., Monfreda, C., Patz, J.A., Prentice, I.C., Ramankutty, N. & Snyderet,

P.K. (2005). Global consequences of land use. Science, 309(5734), 570–574. https://doi.org/10.1126/science.1111772

García, M. (2018). Surgimiento, características y rol de los técnicos privados en el aglomerado hortícola de La Plata (Buenos Aires). Ciencias Agronómicas, 18(31), 34-43.

García, M. (2019). La horticultura en el periurbano productivo platense. Desafíos de la academia. En M.F. González Maraschio, F. Villarreal (Comps.) La agricultura familiar, entre lo rural y lo urbano (pp. 81–105). Universidad Nacional de Luján.

García, A., Pérez, M. & López, R. (2019). Mecanización y asesoramiento externo: el rol de los servicios especializados en la agricultura moderna. Revista de Ciencias Agrarias, 27(3), 89–102.

Gliessman, S.R. (2014). Agroecology: The ecology of sustainable food systems (3rd ed.). CRC Press.

Gómez, P. & Pérez, V. (2019). Diversificación productiva en el agro: el caso de las pequeñas explotaciones periurbanas. Ciencia Agropecuaria, 26(4), 72–85.

González, A., López, M. & Paredes, J. (2017). Dinámicas de la producción hortícola en zonas periurbanas: análisis de la RMBA. Revista de Agricultura y Sociedad, 35(2), 89–101.

González, R. (2017). Agricultura periurbana en la Argentina: debates conceptuales y políticas públicas. Revista Estudios Socioterritoriales, 22, 9–32.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2022). Censo Nacional de población hogares y viviendas. Recuperado de https://censo.gob.ar/wp-content/uploads/2024/09/censo2022_rmba.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2018). ¿Qué es el CNA?. Censo Nacional Agropecuario 2018. Recuperado de https://cna2018.indec.gob.ar/%C2%BFqu%C3%A9-es-el-cna.html

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). (2012). Agricultura Urbana y Periurbana en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Creación de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA. Ediciones INTA.Recuperado de http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-creacin_eea_amba.pdf

Juncos, M., Díaz, R. & Rossi, M. (2018). Servicios técnicos en el periurbano cordobés: dinámicas institucionales y desigualdades territoriales. Estudios del Desarrollo Social, 4(7), 91–112.

Kremen, C. & Miles, A. (2012). Ecosystem services in biologically diversified versus conventional farming systems: benefits, externalities, and trade-offs. Ecology & Society, 17(4). https://doi.org/10.5751/ES-05035-170440

Lee-Smith, D. & Prain, G. (2010). The contribution of research-development partnerships to building urban agriculture policy. En G. Prain, N. Karanja, & D. Lee-Smith (Eds.), African urban harvest: Agriculture in the cities of Cameroon, Kenya and Uganda (pp. 287–308). Springer; IDRC; CIP.

Lin, B.B. (2011). Resilience in agriculture through crop diversification: Adaptive management for environmental change. BioScience, 61(3), 183–193. https://doi.org/10.1525/bio.2011.61.3.4

López, S. & Rodríguez, F. (2016). La apicultura en el periurbano: factores que afectan la producción en áreas cercanas a la ciudad. Revista de Agroindustria, 22(1), 47–59.

Lozano, Z., Aliendres, Y., Bravo, C., Rodríguez, G., Delgado, M. & Caballero, R. (2015). Influencia del manejo sobre la calidad de la materia orgánica de dos suelos bajo horticultura. Venesuelos, 23, 19-32.

Marcos, M. & Buzai, G.D. (2022). La calidad de vida en la Región Metropolitana de Buenos Aires. En G. Velázquez, C. Mikkelsen & S. Linares (Dirs.), Atlas Histórico y Geográfico de la Argentina. Calidad de Vida II (pp. 655-674). Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. https://www.fch.unicen.edu.ar/atlashyg/atlascv2ebook.pdf

Martínez, R., Gómez, D. & Ruiz, A. (2018). El impacto de la producción láctea y de chacinados en zonas periurbanas: un análisis de sus limitaciones y oportunidades. Agricultura y Desarrollo Rural, 29(3), 116–128.

Mclees, L. (2011). Access to land for urban farming in Dar es Salaam, Tanzania: Histories, benefits and insecure tenure. The Journal of Modern African Studies, 49, 601-624. https://doi.org/10.1017/S0022278X11000498

Mendoza-Fernández, A.J., Peña-Fernández, A., Molina, L. & Aguilera, P.A. (2021). The role of technology in greenhouse agriculture: towards a sustainable intensification in Campo de Dalías (Almería, Spain). Agronomy, 11(1), 101. https://doi.org/10.3390/agronomy11010101

Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. (2020). Resolución N° 78/2020: Creación del Programa Provincial de Promoción de la Agroecología. Recuperado de https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/78/213088

Mosca, V.A. & Anello, M.C. (2021). Acceso a tierra y comercialización: Reflexiones en torno al rol del Estado en la reproducción de la agricultura familiar periurbana. Estudios Rurales, 11(22), 1–23.

Nugent, P., Tito, G., Vander Ploeg, A., Álvarez, L., Gervasio, L., Encina, A. & Prozman, N. (2023). Sostenibilidad del periurbano agrícola en el sur del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA): Estudio de caso del cinturón hortícola en Florencio Varela. Contribuciones de Ciencia y Tecnología, 1(1). Recuperado de https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2822

Obach, B.K. & Tobin, K. (2014) Civic Agriculture and Community Engagement. Agriculture and Human Values, 31, 307-322. https://doi.org/10.1007/s10460-013-9477-z

Ocampo, G., Martínez, C. & Pérez, F. (2017). La estructura laboral en las producciones agropecuarias periurbanas: el caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Revista de Estudios Rurales, 25(1), 45–59.

Orsini, F., Kahane, R., Nono-Womdim, R. & Gianquinto, G. (2013). Urban agriculture in the developing world: A review. Agronomy for Sustainable Development, 33(4), 695–720. https://doi.org/10.1007/s13593-013-0143-z

Paolasso, P. & Rodríguez, M.C. (2012). Periurbanización, usos del suelo y reestructuración productiva en Rosario (Argentina). EURE (Santiago), 38(114), 101–124.

Paredes, M. & Rodríguez, L. (2017). La relación entre los productores agropecuarios y los asesores externos: un análisis de las dinámicas laborales y productivas. Agricultura y Sociedad, 36(4), 124–139.

Perfecto, I., Vandermeer, J. & Wright, A. (2019). Nature’s Matrix: Linking Agriculture, Biodiversity Conservation and Food Sovereignty. Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.4324/9780429028557

Pole, A. & Gray, M. (2013) Farming Alone? What’s up with the “C” in Community Supported Agriculture? Agriculture and Human Values, 30, 85-100. https://doi.org/10.1007/s10460-012-9391-9

Poulsen, M.N., McNab, P.R., Clayton, M.L. & Neff, R.A. (2015). A systematic review of urban agriculture and food security impacts in low-income countries. Food Policy, 55, 131–146. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.07.002

Pretty, J., Benton, T.G., Bharucha, Z.P., Dicks, L.V., Flora, C.B., Godfray, H.C.J. & Vorley, W. T. (2018). Global assessment of agricultural system redesign for sustainable intensification. Nature Sustainability, 1(8), 441–446. https://doi.org/10.1038/s41893-018-0085-1

Redondo, E. & Paolasso, P. (2014). Agriculturas periurbanas en Córdoba y Rosario: contrastes territoriales y dinámicas comunes. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, 16(2), 109–126.

Ríos, M. & Trpin, V. (2016). Las nuevas formas del trabajo rural: cambios estructurales y demandas de saber en los espacios periurbanos. Revista Mundo Agrario, 17(35).

Seufert, V., Ramankutty, N. & Foley, J.A. (2012). Comparing the yields of organic and conventional agriculture. Nature, 485(7397), 229–232.

Soto, A. & Morales, S. (2016). El papel de las organizaciones públicas y privadas en el desarrollo agropecuario: análisis del impacto del asesoramiento en la productividad. Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 23(1), 42–56.

Tilman, D., Cassman, K.G., Matson, P.A., Naylor, R. & Polasky, S. (2002). Agricultural sustainability and intensive production practices. Nature, 418(6898), 671–677. https://doi.org/10.1038/nature01014

United Nations (UN)-Habitat. (2020). World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization. United Nations Human Settlements Programme.

Wezel, A., Bellon, S.,Doré, T., Francis, C., Vallod, D. & David, C. (2009). Agroecology as a science, a movement and a practice. A review. Agronomy for Sustainable Development, 29(4), 503–515. https://doi.org/10.1051/agro/2009004

Cuaderno Urbano es una publicación científica con arbitraje internacional dirigida a la difusión de artículos y ensayos que se ocupan de la cuestión urbana —en el sentido más amplio del término— desde las disciplinas científicas, combinando trabajos empíricos, teóricos y ensayísticos que den cuenta de problemáticas locales, regionales y universales. La intención de la publicación es favorecer y promover la generación de ensayos y artículos de jóvenes investigadores con las reglas de arbitraje científico, colaborando en la producción editorial de sus ideas, como también divulgar el aporte de científicos ya consagrados en su especialidad disciplinar.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

Cuaderno Urbano Nº42: Índice de Contenidos.

INDEXACIONES

ERIH PLUS, índice europeo de revistas académicas

CAICYT-CONICET, Nivel 1 (nivel superior de excelencia). Forma parte del Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas.

SciELO, Scientific Electronic Library Online.

REDALYC, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

LATINDEX, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

DIALNET, Portal de difusión de la producción científica hispana.

DOAJ Directory of Open Access Journal.

ARLA, Asociación de Revistas Latinoamericana de Arquitectura.

REDIB, Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico.

___

CONTACTO

Comité Editorial: cuadernourbano@gmail.com

Equipo Técnico Revistas UNNE: revistas@unne.edu.ar

___

Circuito para la compra del ejemplar físico de CUADERNO URBANO

- El interesado deberá realizar la trasferencia por el monto de $1500 (Pesos mil quinientos) a la siguiente cuenta:

CUIT: 30-99900421-7

Razón Social: UNNE Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Banco de la Nación Argentina

Tipo de cuenta: Cuenta corriente en pesos

N° de cuenta: 0110429920042910229610

Alias: PEON.ROCIO.REMO - Enviar por correo electrónico comprobante de transferencia a las siguientes direcciones: cobrotesoreriaFAU@gmail.com y seinv.investigacion@gmail.com con los siguientes datos:

Nombre y apellido

N° DNI

Concepto de la transferencia efectuada - Retirar el ejemplar por la Secretaría de Investigación de la FAU.