Cuaderno Urbano Nº42 | Año: 2025 | Vol. 42

ARTÍCULO

DE POR QUÉ LOS POBRES NO PUEDEN SER PROPIETARIOS EN ARGENTINA. UNA CARACTERIZACIÓN DE LA DESIGUAL PROTECCIÓN DE LA LEY AL DERECHO DE DOMINIO Y LA VIVIENDA ADECUADA

WHY THE POOR CAN’T OWN PROPERTY IN ARGENTINA?. A CHARACTERIZATION OF THE UNEQUAL PROTECTION OF THE LAW TO THE RIGHT OF OWNERSHIP AND ADEQUATE HOUSING

POR QUE OS POBRES NÃO PODEM POSSUIR PROPRIEDADES NA ARGENTINA? UMA CARACTERIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DESIGUAL DA LEI AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE E MORADIA ADEQUADA

Mariela G. Puga

Investigadora adjunta. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Profesora titular en Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y coordinadora del Área de Justicia Territorial del Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE).

E-mail: mariela.puga@unc.edu.ar

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6663-299X

Florencia Pasquale

Investigadora asistente. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Miembro del Área de Justicia Territorial del Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE).

E-mail: flopasquale@gmail.com

Orcid: https://orcid.org/0009-0005-0997-8173

Resumen

El trabajo identifica las dificultades que enfrentan los habitantes de barrios populares para regularizar la propiedad, a partir de un estudio de caso de la ciudad de Córdoba, Argentina. El análisis se divide en tres partes. En la primera se presentan las nociones de regularización dominial y acceso a justicia, junto con las herramientas de regularización de títulos vigentes en el sistema argentino. En la segunda se presenta un relevamiento de once posesiones (de 43 años en promedio) de inmuebles ubicados en barrios populares de la ciudad de Córdoba. En la tercera parte se ordena el estudio de los casos relevados frente al sistema jurídico vigente, y se analizan los obstáculos que las reglas y prácticas vigentes oponen a los poseedores relevados para alcanzar la regularización dominial de sus viviendas.

Palabras clave

Regularización dominial, barrios populares, acceso a justicia, posesión veinteñal, vivienda adecuada

Abstract

The work identifies difficulties for land regularization by the residents of slums, based on a case of study of the city of Córdoba, Argentine. Our analysis is divided into three parts. In the first part, the notions of land regularization and access to justice are developed, with current tile regularization tools in the argentinian system. In the second part, it presents the results of a survey of eleven (11) possessions of properties for housing in popular neighborhoods. They have an average age of 43 years. In the third part, the obstacles that the current legal remedies oppose to the possessors surveyed to achieve the domain regularization of their homes are analyzed in detail.

Keywords

Land regularization, popular neighborhoods, access to justice, twenty-year possession, adequate housing

Resumo

O trabalho identifica as dificuldades para a regularização da propriedade em bairros populares da cidade de Córdoba, Argentina. Nossa análise está dividida em três partes. Na primeira, são desenvolvidas as noções de regularização patrimonial e acesso à justiça, que juntamente com os instrumentos de regularização de títulos vigentes no sistema argentino. Na segunda parte, apresenta os resultados de uma pesquisa de onze (11) posses de imóveis para habitação em bairros populares. Eles têm uma idade média de 43 anos. Na terceira parte, são analisados detalhadamente os obstáculos que as atuais regras legais opõem aos detentores da posse catalogados, para alcançar a regularização da propriedade de suas casas.

Palavras-chave

Regularização de imóveis, Bairros populares, Acesso à justiça, Posse em vinte anos, habitação adequada.

DOI: https://doi.org/10.30972/crn.42428862

INTRODUCCIÓN

El sistema jurídico argentino contiene herramientas legales que permitirían que las personas accedan a regularizar dominios, cumplidos ciertos requisitos. Cuenta, asimismo, con herramientas que facilitan el acceso a instituciones jurídicas en general, denominadas estas, herramientas de acceso a la justicia. Sin embargo, en la práctica, las personas de escasos recursos económicos tienen numerosas dificultades para acceder a regularizar propiedades.

Las dificultades para acceder a instituciones de regularización dominial encuentran su correlato en datos en el ámbito nacional y provincial. En 2016, la organización Techo informaba que el promedio nacional de antigüedad de las posesiones en los asentamientos populares era, por entonces, de 28 años (el 21,7% de esas posesiones existían desde hace más de 43 años). La Provincia de Córdoba lidera esta problemática. El informe de Techo (2016) ya destacaba que el promedio cordobés es el más alto del país: 35 años de antigüedad promedio en las posesiones en asentamientos populares (un 25% más alto que el promedio nacional). Por su parte adelantamos que el polígono de la ciudad de Córdoba, que fue objeto de estudio en este trabajo, registra hoy posesiones de 43 años de antigüedad en promedio1.

En este trabajo se propone un análisis legal que busca identificar dificultades para acceder a herramientas legales de regularización dominial, a partir de un estudio de casos realizado durante el año 2022. El análisis se divide en tres partes. En la primera parte se presentan nociones de regularización dominial y acceso a justicia, asimismo se presentan las herramientas vigentes en el sistema jurídico argentino. En la segunda parte se presentan los resultados de un relevamiento de once posesiones (de 43 años en promedio) de inmuebles para vivienda de la ciudad de Córdoba, Argentina. En la tercera parte se realiza un análisis crítico de los casos relevados frente al sistema jurídico vigente. Se analizan en detalle, aunque con enfoque estructural, los obstáculos que las reglas vigentes oponen a los poseedores relevados para alcanzar la regularización dominial de sus viviendas. Por último, se concluye en la necesidad de repensar las respuestas jurídicas para garantizar la vivienda adecuada en barrios populares.

CONCEPTOS QUE ESTRUCTURAN EL ANÁLISIS

Comenzaremos por definir las nociones de regularización dominial y acceso a la justicia.

Regularización dominial

Según Gustavo Bono, el saneamiento de títulos2

busca «la concreción o corrección de los recaudos y condiciones de fondo y forma que permitan tanto una adquisición eficaz como el ulterior ejercicio regular y pleno del derecho real (de dominio)» (Bono, 2012, p.15). De este modo, referiría a aquellos procedimientos que habilitan a poseedores obtener el título de su inmueble, con su correspondiente reflejo en los registros públicos correspondientes.

Bono distingue tres ámbitos o niveles sobre los que se proyecta el saneamiento de título:

(a) en primer lugar, en aquello que hace a la existencia misma del derecho real; (b) en segundo lugar y partiendo ya de la existencia del derecho real, en lo relativo a la obtención del documento idóneo para la acreditación regular del derecho real según su respectiva causa de adquisición; y (c) en tercer lugar, existiendo el derecho real y asimismo el instrumento que lo acredite de modo bastante, el saneamiento alcanza lo relativo a su debido reflejo ante los correspondientes archivos y registros públicos (Bono, 2012, p. 15)

Las categorías b y c de Bono, relativas a niveles de saneamiento, se corresponderían con categorías de titularidad cartular y registral que sugiere Ventura (2003), aunque aludiendo no ya al tipo de proceso de regularización necesario, sino al tipo de titularidad resultante. Ventura distingue entre el titular cartular, que es aquel que tiene un documento que acredita el dominio, el titular registral, aquel cuyo documento se encuentra registrado, y finalmente, el titular real, que es aquel que tiene título y modo, en los sentidos del código civil, a su favor. Explica que las “tres situaciones pueden darse separadamente y es lo que hace más interesante el distingo: así se puede ser titular real sin serlo cartular ni registral o ser titular cartular sin ser titular real y finalmente ser titular registral sin serlo ni real ni cartular” (Ventura, 2003, p. 391).

No tener título en las condiciones que estipula el régimen civil argentino genera consecuencia a los poseedores de no estar en condiciones de oponerse plenamente a eventuales pretensiones sobre su dominio, ni disponer de su derecho en las condiciones regulares del mercado de inmuebles. Para especificar mejor las consecuencias negativas de una situación dominial irregular como esta, hay que observar, en primer lugar, que ella hace vulnerable al poseedor frente a eventuales desahucios, hostigamientos, u otras amenazas que pongan en riesgo la tenencia de su vivienda. En tales eventualidades los poseedores tendrían una protección debilitada ante eventual necesidad de defenderse3. Por otro lado, la falta de título también constituye una limitación para el acceso a bienes, beneficios y servicios públicos y privados (créditos, servicios básicos, beneficios impositivos, etc.), los que están usualmente disponibles para propietarios de inmuebles para viviendas con título adecuado.

Asimismo, los poseedores sin título tienen un goce limitado de sus facultades de disposición jurídica y enajenación sobre el bien, en comparación con las condiciones regulares del mercado de inmuebles. En otras palabras, estamos ante dueños que gozan de su vivienda en una situación que podríamos llamar de interlegalidad, esto es, un orden jurídico determinado por el reconocimiento comunitario (de sus vecinos) como propietarios, y la pasividad estatal frente a la irregularidad dominial4. Un orden de interlegalidad como este se compone de prácticas y discursos no-estatales y estatales que reconocen un dominio, pero con una protección estatal limitada.

La situación de irregularidad descripta es reconocida en el sistema internacional de los derechos humanos como de inseguridad en la tenencia. En efecto, para el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (en adelante PIDESC), la “inseguridad en la tenencia” es un estándar que indica niveles de déficit en la satisfacción del derecho a la vivienda adecuada. Tanto es así que el PIDESC, con jerarquía constitucional en Argentina (art. 75 inc. 22 de la Constitución Argentina, en adelante CN), reconoce que la “seguridad en la tenencia” es un criterio para medir la satisfacción del derecho a una “vivienda adecuada” (Observación nº 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en adelante OG 4, pár. 8)5

Entonces, cuando entendemos la regularización dominial como un procedimiento dirigido a garantizar la seguridad en la tenencia (en términos del PIDESC), debemos verlo además como un procedimiento que garantiza el derecho constitucional a la vivienda adecuada (CN, arts. 14 bis y 75 inc. 22). Y aún antes de ello, la regularización dominial es ante todo el procedimiento de garantía del derecho constitucional a la propiedad (CN, Art 17). De modo que vale la pena detenernos en este procedimiento y sus principales remedios en el sistema jurídico argentino.

Vías legales (remedios) de regularización dominial

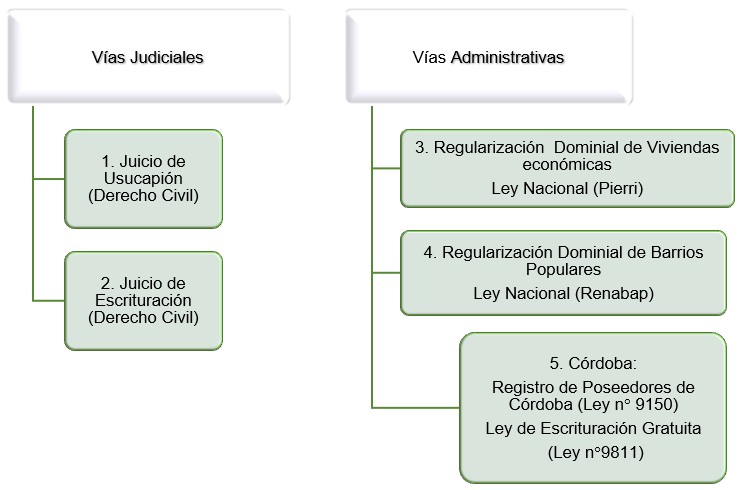

El sistema legal argentino ofrece diversas vías, judiciales y administrativas, para acceder a la regularización dominial o sanear títulos. Aquí las presentamos gráficamente (cuadro 1), para luego analizarlas en detalle.

Cuadro 1. Vías de Regularización Dominial.

Fuente: elaboración propia.

La primera vía legal que presentaremos es la usucapión, cuyo proceso judicial está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCCN) arts. 1897- 1901, y la Ley 14.159 en su art. 24. Esta es la herramienta más típica y arraigada6 de regularización para casos de posesiones antiguas. La implementación del trámite implica que los/las interesadas deben iniciar un juicio con la representación de un abogado, y probar el hecho de que poseen su inmueble en la forma y por el lapso requerido por ley. La posesión debe reunir los requisitos de ser ostensible y continua (CCCN, art 1900), y por el plazo de al menos veinte años (CCCN, art 1899).

Por su parte, en los supuestos de que poseedores cuenten con un boleto de compraventa, el mismo los habilitaría a reclamar la escrituración al vendedor del inmueble (art 1018 y 1017 CCCN). El supuesto se configura en casos en los que se formalizó un contrato de compraventa, mediante el cual se pactó el pago del precio que ya se canceló. En este caso el comprador podría escriturar ante un escribano público, concurriendo junto con el vendedor o sus herederos, convirtiéndose así en titular cartular y registral, o bien, en caso de que el vendedor o sus sucesores se nieguen a escriturar, o no pueda/n ser localizado/s por el poseedor, éste último puede iniciar un juicio de escrituración (Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, en adelante CPCC, 1995, art. 817).

Existen, asimismo, herramientas de regularización dominial que permitirían trámites no ya judiciales sino administrativos. La ley nacional 24.374, conocida como Ley Pierri, parece haber advertido ya en 1994 varios de los problemas de la regularización por vía judicial que señalaremos. Ella ofrece una solución estrictamente administrativa para algunos de ellos (Kiper, 1999), se dirige a posesiones antiguas (de al menos 18 años)7 con causa lícita (generalmente, boleto de compra venta), y que tienen por objeto inmuebles edificados urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación.

Entre los elementos que interesa destacar, resalta que prevé expresamente la gratuidad en todos los actos y procedimientos contemplados en esta ley (art. 3). Además, y tan importante como lo anterior, la ley también establece que en “ningún caso constituirán impedimentos, la existencia de deudas tributarias, impositivas o de tasas que recaigan sobre el inmueble, ya sean de jurisdicción nacional, provincial o municipal.” En este procedimiento el único costo que se debe afrontar en el proceso es una contribución del 1% del valor fiscal del inmueble a los efectos de la registración.

Por su parte, la ley nacional 27.453 plantea otra vía administrativa de regularización dominial, desde un enfoque diferente al de la justicia civil y al de las vías administrativas provinciales. Se dirige especialmente a los barrios populares desde un enfoque colectivo. En este marco, la regularización de dominios individuales aparece como un paso posterior a las acciones de registración colectiva de esos barrios, y se encuentra imbricada en las acciones de desarrollo habitacional e integración socio-urbana.8

Acceso a Justicia

De acuerdo con el clásico trabajo de Cappelletti y Garth (1978), el derecho de acceso a la justicia refiere tanto al derecho de todo ciudadano a hacer valer sus derechos legalmente reconocidos (dimensión normativa), como a los procedimientos tendientes a asegurar que los derechos puedan ser ejercidos en la práctica (dimensión fáctica). Desde esta perspectiva, las vías de regularización dominial mencionadas constituyen la dimensión fáctica del derecho de acceso a justicia en materia dominial. A través de estas vías o remedios (judiciales y administrativos) se garantizaría el ejercicio pleno de sus derechos a la propiedad y a la vivienda adecuada.

Señala Michael Anderson que:

repetidos estudios sobre acceso a la justicia han demostrado que hay factores predominantes que permiten determinar si la gente puede utilizar los remedios legales disponibles en un sistema. El primero, y sin duda el más importante, es el acceso a recursos económicos. Contratar abogados y recurrir a las instituciones legales puede resultar muy costoso en sí mismo. (Anderson, 2012, p. 23)

En tanto, nuestros poseedores son personas de escasos recursos económicos, este factor merece un análisis particularizado. Como veremos más adelante, el sistema legal argentino, y en particular el cordobés, ofrece distintas variantes de asesoramiento jurídico gratuito para quienes no pueden pagarlo, y de recursos legales para litigar sin pagar tasas de justicia. Pareciera entonces que, en principio, los costos no serían factores que obturasen su acceso a la justicia.

Para comprender mejor la situación hay que considerar, además, lo que Anderson señala en relación con las instituciones judiciales. Ellas, explica el autor, deben entenderse a la luz del uso que les da la sociedad. Las familias de escasos recursos económicos rara vez recurren a los tribunales (si no es para defenderse), de modo que las reglas procesales tienden a reflejar las preocupaciones, situaciones y formas de conflictos de otras clases sociales, aquellas que sí son usuarias habituales del sistema (Anderson, 2012; Galanter, 2001). Ello explicaría que en los procesos judiciales, además de tasas de justicia y honorarios de abogados, se impongan otros costos (honorario de expertos, requisitos de pagos previos, etc.), o exigencias procesales (trámites que demandan tiempo, movilidad, conocimiento del sistema, y horarios incompatibles con sus jornadas de trabajo) que se transforman en obstáculos para los poseedores. En la medida en que pertenecen a clases sociales bajas, ellos no participan habitualmente en procesos judiciales de regularización dominial, y así, sus particulares dificultades para enfrentar estos costos y trámites resultan invisibilizadas. Explica el autor que por ello existe “poca presión de los usuarios para que se reforme la ley o se modifiquen los procedimientos, de manera que beneficie a los pobres” (Anderson, 2012, p.13). En el apartado siguiente, abordamos en específico cuáles son los costos y/o requisitos y cómo obstruyen el acceso a justicia para poseedores de viviendas en barrios populares.

Por otro lado, la situación no es muy diferente cuando la autoridad de la que depende la realización del trámite es administrativa. Aun cuando le exigen menos requisitos a los administrados, estas vías tampoco parecen funcionar. Es que la activación del sistema administrativo depende mayormente de órganos y agentes frente a los cuales los interesados tienen una capacidad de presión limitada. Su falta de poder social, cultural y político reduce su influencia sobre la acción estatal (Anderson, 2012). De manera que los procesos administrativos que favorecerían a los pobres, usualmente se “estancan” por la falta de voluntad política, inversión pública, recursos procesales, o un exceso y/o complejidad en éstos.

En consonancia con esto último, aparece la cuestión de los incentivos cruzados. Varios autores han destacado que las motivaciones de las leyes administrativas relativas a la regularización dominial han sido prioritariamente impositivas. En otras palabras, lo que ha movido a algunos órganos políticos a regularizar dominios ha sido centralmente la expectativa de percibir los tributos correspondientes a los inmuebles en situación irregular (Ventura, 2003, p.1). Sin embargo, cuando los interesados en regularizar son personas de bajos recursos, la prioridad por recaudar no sólo le da poca atención a su situación particular, sino que además debilita la iniciativa estatal frente a propietarios con poca capacidad contributiva. Por otra parte, la inexistencia de impuestos inmobiliarios diferenciados, o de exenciones modeladas por la capacidad contributiva de propietarios materiales, podría además actuar de forma disuasoria para que algunos/as de los poseedores de bajos recursos inciten a la regularización.

De este modo los procedimientos disponibles para la regularización dominial, sus motivaciones y exigencias, y el contexto impositivo de la propiedad inmueble generan un desigual acceso a la justicia para garantizar los derechos de aquellos a quienes la ley reconoce como propietarios materiales de sus viviendas.

RELEVAMIENTO DE POSESIONES

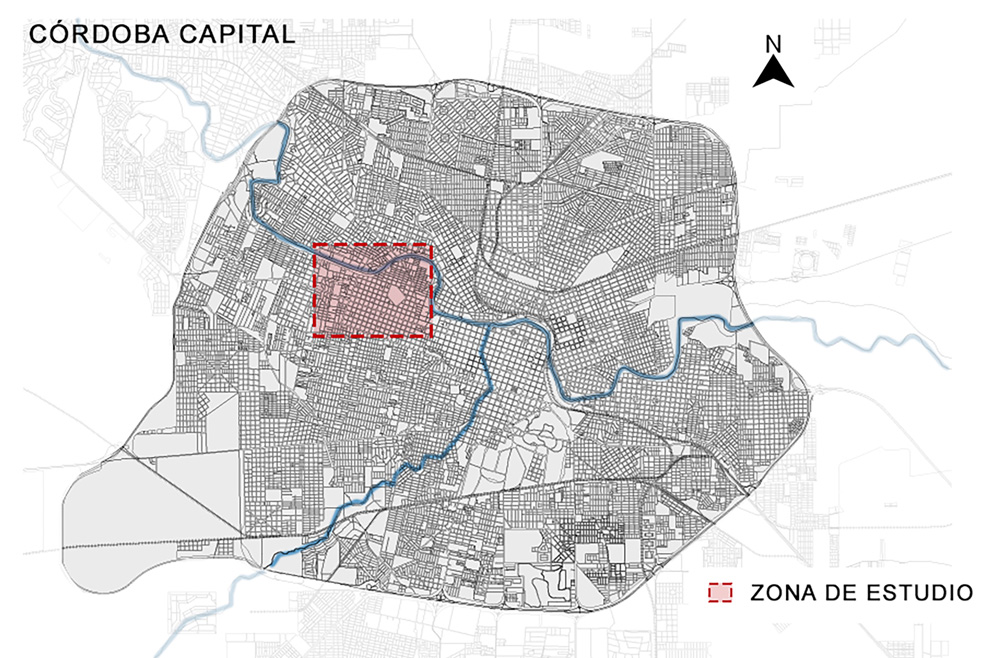

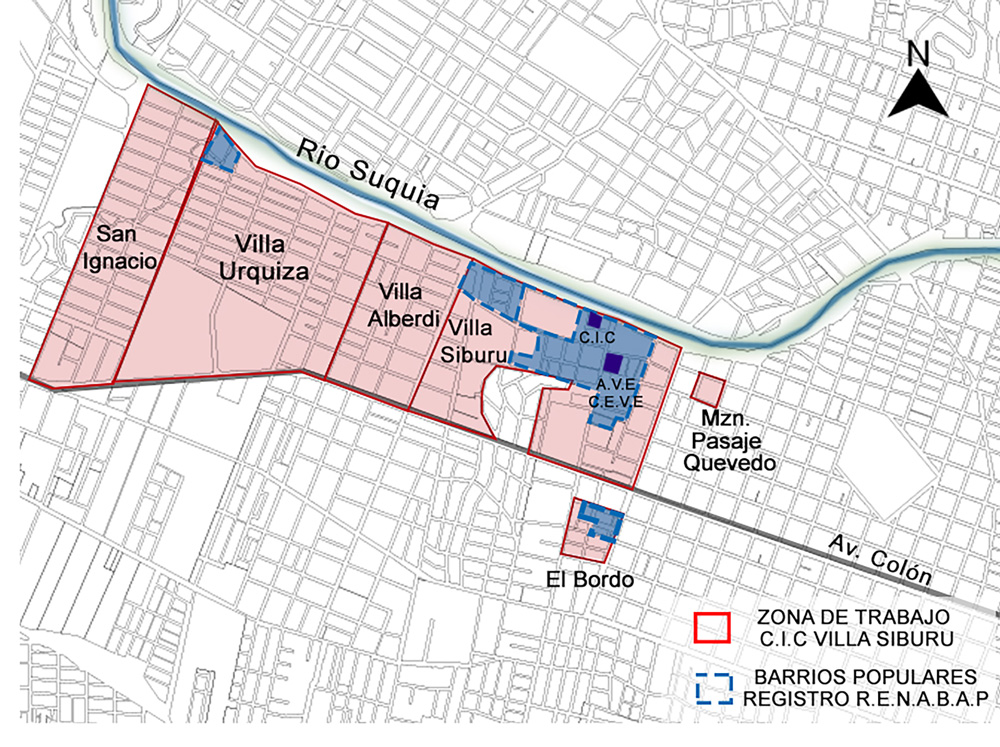

Entre mayo y junio de 2022 se llevó adelante un relevamiento de posesiones antiguas de inmuebles destinados a vivienda, en la zona de influencia del Centro Integrador Comunitario (CIC) de Villa Siburu, en la ciudad de Córdoba. Se determinó un polígono que atraviesa los barrios Villa Siburu, El Bordo, Villa Urquiza, Villa Alberdi, San Ignacio, y zona de barrio Alberdi correspondiente a pasaje Quevedo. En esa área se convocó a familias interesadas en la regularización de su vivienda para brindarles información, y registrar detalles sobre sus posesiones.9

En la imagen (figura 1) se visualiza la zona de estudio en el mapa de la ciudad de Córdoba. Ver zona noreste de la ciudad, cerca del centro, y sobre la costanera del río Suquía.

Figura 1. Zona de estudio.

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa de Barrios de la ciudad de Córdoba. Datos Abiertos.

La zona se encuentra identificada como circuito electoral 11k10, y en su mayor parte ha sido categorizado como barrio de “alta vulnerabilidad” por el Ministerio de Gobierno y Seguridad de la Provincia de Córdoba en 2016.11

En la imagen (figura 2) se delimita el polígono de trabajo y los barrios comprendidos en la zona de estudio.

Figura 2. Barrios comprendidos en la zona de estudio.

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa de Barrios de la ciudad de Córdoba. Datos Abiertos.

Los barrios Villa Siburu y El Bordo están además registrados como “barrios populares” 12 en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).13

El equipo de relevamiento estuvo conformado por profesionales del derecho, psicología, arquitectura, y comunicación social del CIC y CEVE, junto con dos alumnas pasantes de la Facultad de Arquitectura de la UNC.14

Finalmente, también se realizaron, a modo tentativo, algunos reclamos en oficinas municipales y provinciales responsables de áreas de catastro y regularización dominial. Parte de los resultados se socializaron durante el mes de diciembre de 2022 en un Plenario de la Mesa barrial de Villa Siburu, en el que además se invitó a planificar estrategias comunitarias a fin de avanzar en las problemáticas durante 2023.15

Resultados del Relevamiento – Caracterización de posesiones

El objetivo del relevamiento fue verificar la existencia de posesiones que excedían los veinte años, y la imposibilidad de regularización dominial de esas posesiones en el marco de las herramientas legales disponibles. El trabajo permitió además relevar información cualitativa sobre los perfiles de problemas de regularización dominial en cada una de las posesiones identificadas.16

El principal hallazgo fue la identificación de once casos, de los cuales diez pueden definirse por sus rasgos individuales, mientras que el restante puede definirse como caso colectivo. Este último involucra a cuarenta y tres familias poseedoras que recibieron sus inmuebles de una única cedente en 1950.

En el primer análisis observamos las siguientes características comunes, de relevancia jurídica:

- Las posesiones se asientan sobre inmuebles de dominio privado, ya que el titular registral de cada inmueble es un particular. Hay tres casos individuales, y el caso que definimos como colectivo, en los que el titular registral es la misma persona física.

- Los/as poseedores/as son familias de recursos económicos escasos. Ello se verifica por el encuadre oficial de sus posesiones en la categoría de «barrios populares», y de barrios de «alta vulnerabilidad». Aunque el relevamiento no indagó situaciones socioeconómicas específicas, sí se verificaron dos dimensiones de la Ley Provincial 9811, tales, la inexistencia de titularidad de otros bienes inmuebles, y su efectivo uso como vivienda.

- El promedio de antigüedad de las posesiones es de cuarenta y tres años, siendo la más antigua de 1931, y la más reciente de 1999.17

- Salvo una de las familias, en ningún caso se manifestó haber atravesado disputas posesorias o de derechos reales respecto de la titularidad del inmueble. De modo que legalmente serían consideradas posesiones pacíficas.

- Cada una de las personas tiene el carácter de poseedora por sí misma, o bien como continuadora de la posesión de un antecesor. Es decir, las posesiones están unidas a una posesión antecedente en los términos del art. 1901 del CCCN.

- En todos los casos han adquirido los inmuebles en virtud de compras documentadas en boletos de compraventa, recibos de pago o bien cesión de derechos, con posesiones que pueden precalificarse como ostensibles y continuas (art. 1900 CCCN).

- En varios casos es posible reconstruir lo que aquí llamaremos tracto posesorio18, de la posesión por boleto desde el poseedor actual hasta el titular registral. Esto significaría que quien transmitió por boleto de compraventa era el titular registral, habiendo una cadena de transferencias intermedias de posesiones hasta el poseedor actual.

DE POR QUÉ LOS REMEDIOS LEGALES NO REMEDIAN EN LOS BARRIOS POPULARES

Tal como ya se mencionó, el sistema legal argentino ofrece diversas vías para acceder a la regularización dominial o sanear títulos. Es claro aquí que esas vías no han servido a los poseedores de nuestro estudio, quienes tienen en promedio cuarenta y tres años de posesión sin título.

Las posesiones relevadas cumplen las condiciones de existencia del derecho real de dominio, sin embargo, se estancan en el nivel b) y c) de la clasificación de bono anteriormente mencionada, en tanto carecen de documento idóneo y/o título en sentido cartular, según categorías de Ventura, y así de registración. En efecto, se trata de poseedores veinteañales, que cuentan con algún documento que acredita su adquisición, pero no han conseguido acreditar su dominio a través de un título suficiente, y mucho menos acceder a su registración.

En este paisaje legal, todos nuestros poseedores podrían usucapir, algunos directamente escriturar, e incluso sanear dificultades previas o concomitantes a través de la legislación administrativa nacional y local dispuesta. Sin embargo, en los hechos ello no les ha sido posible. En el apartado siguiente se realiza un análisis de las posibles razones.

Vías Judiciales: usucapión

Todas las familias involucradas en nuestro estudio reúnen, en principio, las condiciones legales para sanear sus títulos a través del juicio de usucapión ya mencionado. De esa manera podrían conseguir el documento idóneo de acreditación de su derecho de dominio, y superar la situación de inseguridad en la tenencia de sus viviendas. Pero esto es aparente, y sólo en la letra de la ley.

Ya adelantamos que nuestros poseedores cumplen los requisitos de fondo, tales, la posesión ostensible, continua (art. 1900 del CCCN), y por el plazo de al menos veinte años (art. 1899 CCCN). Sin embargo, sus pretensiones de regularización se paralizan frente a los requisitos formales para acceder y tener éxito por esta vía.

El primer requisito es el de la asistencia técnica de un abogado matriculado (art. 80 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia –en adelante CPCCC). Nuestros poseedores no cuentan con recursos económicos suficientes para pagar los honorarios profesionales, y aportes obligatorios a la caja profesional requeridos para iniciar cualquier juicio. Sin embargo, como también ya adelantamos, en la provincia de Córdoba existe la posibilidad de recurrir al servicio de asesoramiento jurídico gratuito de la asesoría pública (Ley provincial 7982 de Asistencia Jurídica Gratuita –en adelante LAJG).

Salvada esta dificultad, otro requisito formal es el de pagar las tasas del sistema de justicia (artículo 86 del CPCCC), y eventualmente, afrontar las costas del proceso (si el resultado del juicio les fuera desfavorable). Si el poseedor es patrocinado por un asesor público, el juicio también estará exento de tasas de justicia, e incluso algunos de los gastos del juicio deberían ser cubiertos por un fondo de anticipo de gastos dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia (art. 32, LAJG). Si el poseedor, en cambio, tuviera un abogado/a particular (único camino antes de que se creara el cuerpo de asesores de la LAJG), podría evitar tanto el pago de las tasas judiciales, como el riesgo de las costas del proceso, a través de la petición judicial del beneficio de litigar sin gasto (arts. 101 a 109 CPCCC – en adelante BLSG). Este es un procedimiento reglado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba (TSJ), el cual ha tenido reformas que condujeron a su desburocratización a través de la reglamentación vigente (Acuerdo Reglamentario (AR) 206 – Serie C de 2003, que modifica el Acuerdo Reglamentario 144.- Serie C del 19/05/15 del TSJ de Córdoba). Con sus bemoles, y vaivenes históricos, podría afirmarse que hoy los costos de tasas y costas judiciales, así como del servicio de representación profesional, no constituirían un obstáculo insalvable para el acceso a la justicia de las personas sin recursos económicos que quieren usucapir.

No obstante, el tercer requisito formal en el juicio de usucapión es el que hoy resulta impeditivo para avanzar. Se trata del requisito previsto en el artículo 780, inciso 1° del CPCCC. Allí se exige, para iniciar el juicio de usucapión, presentar el plano de mensura del inmueble y el estudio de título de dominio (ello en concordancia con el artículo 24, inciso b) de la ley 14.159).

Los honorarios profesionales para la producción de estos planos no estarían cubiertos por el fondo de anticipo de gastos del art. 32 de la LAJG, ni por ninguna otra iniciativa del sistema judicial. Ellos están a cargo del poseedor que busca regularizar.

Sin embargo, este obstáculo no ha sido siempre invisible para el sistema legal. En el año 2000, la ley 8884 de la Provincia de Córdoba dispuso en su artículo 20 una forma de evitar que la usucapión se mantenga restringida para las clases populares el que preveía que “las certificaciones de las actuaciones expedidas por la Autoridad de Aplicación suplirán las medidas preparatorias establecidas por los Artículos 780 y 781 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba para el Procedimiento de Usucapión (…)” (Ley provincial 8884/2000) (la cursiva es propia) De modo que la exigencia de planos de mensura y estudio de título podían ser sustituidos por certificaciones de actuaciones que el particular gestionaría, a través de un trámite gratuito, ante la administración.

La ley 8884/00 fue derogada por la Ley 9100/03, y esta a su vez, por la Ley 9150/04. La ley vigente prevé que los costos del plano de mensura y estudio de título pueden ser eximidos si el poseedor acredita falta de recursos (art. 14 de la Ley Provincial 9.150/2004). A primera vista, esta norma permite superar el obstáculo tan significativo de los planos. Sin embargo, la falta de inversión pública ha dejado esa opción en la letra de la ley, sin concreción eficiente en la realidad.

Ahora bien, en el improbable caso de que alguno de nuestros poseedores contara de alguna forma con plano de mensura y estudio de título, este podría iniciar el juicio de usucapión, aunque tendría que enfrentar otros requisitos formales. En efecto, la ley 14.159 en su artículo 24, inciso b) establece que para probar su posesión en juicio no es suficiente la prueba de testigos. La ley exige otro tipo de pruebas para acreditar la posesión continuada y pacífica (conocida como “prueba compuesta”), entre las cuales es “especialmente considerada” la presentación de comprobantes de pago de impuestos y tasas del inmueble (Ley 14159, art.24 inc. c). Esta especial consideración, se viene interpretando, en cierta práctica tribunalicia, como si fuera un requisito necesario, y así, se convierte en obstáculo insalvable para nuestros poseedores.

Como nos advertía Anderson (2012), las reglas judiciales, construidas en general a partir de la demanda de los usuarios del servicio, reflejan en buena medida las posibilidades y contingencias de esos usuarios. Ellas presuponen una tipología de “propietario” con capacidad contributiva equivalente al valor del inmueble, para quien no es un obstáculo el pago de tributos que son impeditivos para propietarios de barrios populares. Anderson (2012) y Galanter (2001) enfatizaron que las personas vulnerables no son usuarias habituales del sistema de justicia civil, en especial en materia de regularización dominial (enfatizamos nosotras), por lo que su situación particular es ignorada por las reglas procesales y judiciales.

Lo señalado hasta aquí demuestra que el remedio de la usucapión está pensado para propietarios con recursos económicos medios o altos, y no para los dueños de viviendas de barrios populares, aunque la ley civil parezca reconocerles el dominio material de sus viviendas, y ofrecer un remedio judicial sencillo para alcanzar el título.

Vías judiciales: escrituración

Algunos de nuestros poseedores cuentan con un Boleto de Compraventa, el cual en principio habilita a reclamar la escrituración al vendedor del inmueble. Sin embargo, los boletos requieren indagaciones previas para determinar la “fecha cierta”, lo que incide en su potencial eficacia probatoria (CCCN art 317 CCCN).

Aquellos boletos que logren acreditar su fecha cierta deben, muchas veces, enfrentar además los problemas sucesorios. El vendedor que firmó el boleto puede haber fallecido, y se hace necesario reconstruir la transmisión del título registral por la vía sucesoria, y encontrar a los sucesores habilitados para firmar la escritura. A su vez, también el comprador que firmó el boleto puede haber fallecido, de modo que el poseedor actual debe reconstruir las transmisiones que conectan su posesión con el comprador originario. Es aquí donde las dificultades tienden a acrecentarse para nuestros poseedores más antiguos.

Cuando la transmisión es hereditaria, la dificultad podría incluso considerarse más baja que cuando no lo es. Sucede que las transmisiones no hereditarias de nuestros poseedores suelen ser altamente informales.19 Anderson incluiría a estas formas, probablemente, dentro del problema del “desorden de la pobreza” (2012, p.2-6). Este es otro asunto que genera tensión entre la juridicidad diremos informal de la transmisión, y su reconocimiento en la juridicidad estatal. En cualquier caso, estas instancias requerirán de la asistencia profesional de un abogado, como paso previo a la escrituración.

El cuerpo de abogados de la asistencia jurídica pública podría prestar este servicio, pero no siempre es fácil conseguir la anuencia del vendedor y su sucesor en la firma de la escritura. Sucede que hay ciertos impuestos y tasas que éste debería estar dispuesto a pagar al momento de escriturar 20

Como ya adelantamos, en la provincia de Córdoba se ha avanzado sustantivamente en remover el obstáculo de los costos de escrituración a través de la ley 9811 del 2010. Esta crea un régimen gratuito para viviendas y lotes sociales. Dos de nuestros poseedores podrían aprovechar los beneficios de esta ley, si antes logran saltear las dificultades sucesorias previas, y consiguen la anuencia del vendedor o sus sucesores.

Ahora bien, cuando el vendedor o sus herederos se niegan a firmar la escritura traslativa del dominio a favor del poseedor que adquirió a través de un boleto de compraventa válido, el único camino es el juicio de escrituración (artículo 817 CPCCC). El poseedor con boleto deberá presentarse con asistencia profesional ante un juez, para que este intime al comprador y, en su caso, ordene la escrituración a través de una sentencia judicial.

Al igual que en la usucapión, nuestro poseedor podría buscar asistencia jurídica gratuita para ello (artículo 12.6 LAJG), librándose del pago de honorarios profesionales y tasas de justicia.21 De modo que los trámites previos para el inicio del juicio de escrituración, y el juicio mismo, deberían poder contar con asistencia jurídica gratuita y exención de tasas y costas judiciales. Obtenida una sentencia en juicio, la escritura podría quizás concretarse también de forma gratuita, de acuerdo con la ley 9811.

En fin, la vía del juicio de escrituración pareciera tener algún viso de mayor accesibilidad para algunos (dos) de nuestros poseedores, que la usucapión. La mayoría de nuestros poseedores, en cambio, no reúne las condiciones de boletos de compraventa adecuados, y/o transmisión de la propiedad formalmente suficientes para llegar a la instancia que habilite esa vía.

Vías administrativas: la Ley Pierri

El problema práctico que tiene esta herramienta legal es su ausencia de reglamentación en la provincia de Córdoba. Para que la ley pudiera implementarse y permitiera su aprovechamiento por nuestros poseedores con boletos, el estado provincial debía adherirse a ella, y determinar la autoridad de aplicación, dictando las normas reglamentarias necesarias. Ello ocurrió solo parcialmente, y de esa forma hoy no es una alternativa posible. En 2001 (siete años después de la sanción de la Ley Pierri), la ley provincial 8932 declaró la adhesión provincial, y pareció iniciar la tarea. No estableció, sin embargo, ni cuál sería la autoridad de aplicación, ni cuáles los procedimientos locales, plazos y responsabilidades de realización.22 De este modo, no se concretó casi nada de lo establecido por la Ley Pierri en Córdoba.

No obstante, la ley provincial de escrituración gratuita 9811 podría verse como un sucedáneo parcial de aquella promesa incumplida. Ella viene a reglamentar parcialmente a la ley Pierri en lo que hace a la última etapa de escrituración. Sin embargo, esta ley no prevé soluciones para los procedimientos previos de identificación, contacto y acuerdo con los titulares registrales, o para las cuestiones sucesorias, usualmente necesarias en las posesiones más antiguas, ni para las cuestiones de planos de mensura, subdivisión y estudio de títulos, cuando son requeridos.

En cualquier caso, ni la ley Pierri, ni la provincial de escrituración gratuita, sirven para los casos de poseedores antiguos que no tuvieran boleto de compraventa con las formalidades indicadas. Para ellos la única opción que la Provincia les ofrece, es la de registrar su propiedad en el “Registro de Poseedores” regulado por la ya mencionada Ley 9.150/2004.

Vías administrativas: Ley RENABAP

Esta es una ley que da cuenta, como ninguna otra, de las necesidades y situaciones peculiares de la “inseguridad en la tenencia”. Para regularizar el dominio ella no exige que los poseedores acrediten causa lícita en la adquisición (como lo exige la Ley Pierri, o la Ley Provincial de Escrituración Gratuita), ni tampoco requisitos de imposibles cumplimiento para los beneficiarios (como las leyes civiles). De esa forma, alcanzaría a una vasta clase de poseedores. Será el Estado quien se encargue de censar a las familias de estos barrios, verificar sus posesiones, y categorizar el territorio como barrio popular. Tal registro provee a los poseedores de un certificado de posesión que los habilita a gestionar servicios públicos y otros beneficios que aseguran su posesión.

En la actualidad, Renabap lleva registrados 6.866 Barrios Populares en todo el país,23 estimándose que cinco millones de personas viven allí (1,2 millones de familia), con un crecimiento del 2,6% anual desde 2016.24 Ello nos permite estimar la existencia de cerca de 1,2 millones de inmuebles en situación dominial irregular similar a la de nuestros once poseedores.

La ley ha impulsado la realización de obras de infraestructura en algunos de esos barrios, 25 lo cual, junto con el certificado de posesión, y la suspensión temporal de desalojos y desahucios en esos barrios,26 ha permitido atenuar sustantivamente la vulnerabilidad que acarrea el estado de “irregularidad dominial”. El éxito en poner a mayor resguardo la tenencia, sin embargo, contrasta con la vía específica prevista por la ley para regularizar definitivamente sus dominios. En efecto, la vía prevista en la ley es quizá demasiado general y dependiente de la voluntad política, tornándola inadecuada, al menos, para nuestro tipo de poseedores.

En efecto, la estrategia central es la de la expropiación a los propietarios particulares, para luego ceder el bien a sus poseedores. Ella declara a los bienes inmuebles en los que se asientan estos barrios de “utilidad pública y sujeta a expropiación,” ignorando el carácter de titulares materiales de la propiedad de los poseedores antiguos como los nuestros. Expropiar e indemnizar a titulares registrales en estos casos serían un dispendio de recursos estatales en favor de quienes ya no son propietarios.

Villa Siburu es uno de los barrios comprendidos en el polígono de nuestro estudio que está registrado en Renabap. De hecho, allí se localizan ocho de las once familias poseedoras que relevamos. Sus inmuebles constan en los registros oficiales como propiedad de particulares, pero todos cumplen las condiciones para usucapir, y algunos incluso para escriturar. La ley 27453 les ofrece, sin embargo, solo la alternativa del costoso e incierto proceso de expropiación pública. El camino razonable sería proveerles de los planos de mensura, subdivisiones, estudio de título, y facilitar los trámites de saneamiento de títulos y sucesorios para su acceso a su título.

En cualquier caso, la falta de inversión pública en esta estrategia (inadecuada para algunos) hace pensar que el mandato de expropiación está también lejos de concretarse27. Por otro lado, la ley tampoco prevé plazos, ni ofrece recursos legales a los poseedores registrados para reclamar su cumplimiento. De modo que, frente a la inactividad estatal, la falta de poder jurídico, político y social de estos poseedores los sigue dejando sin acceso a la regularización dominial.

CONCLUSIÓN

Este trabajo intentó iluminar los obstáculos más salientes que impiden a los poseedores en barrios populares, acceder a la regularización dominial de sus viviendas. Vinculó esos obstáculos, además, con el diseño del sistema jurídico civil y público de argentina.

Nuestros once casos de estudio explican las causas de la ineficacia diferencial de la legislación civil y las políticas públicas más recientes. Pero estos casos también son el proxy de un problema estructural a nivel nacional.

Aquí presentamos el problema en términos de acceso diferencial a la justicia en materia de regímenes de propiedad y derecho a la vivienda. En otras palabras, buscamos explicitar la forma desigual en que opera la garantía del derecho a la propiedad y a una vivienda adecuada en nuestro sistema jurídico en la ley civil, y como la ley administrativa no consigue sanear esa desigualdad. El estado argentino se ha comprometido internacionalmente a evitar la vulnerabilidad habitacional que surge de la irregularidad dominial y, sin embargo, las evidencias muestran que viene fallando sistemáticamente a ese compromiso.

Esperamos que el análisis desarrollado aquí permita advertir las correlaciones entre la antigüedad de las posesiones no regularizadas, y los obstáculos jurídicos de acceso a la justicia dominial de sectores vulnerables. Aunque la verificación plena de esa correlación requeriría quizá, de más investigación empírica, y un análisis más focalizado, estos hallazgos indican con cierta claridad cuáles son los principales yerros de nuestro sistema legal en relación con esta problemática.

Notas

- “Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Rosario tienen los asentamientos informales de mayor antigüedad promedio. El 34% de los barrios que existen actualmente se originaron antes del retorno de la democracia en el país. Tal antigüedad da cuenta del carácter estructural de la problemática habitacional y de la histórica ausencia de políticas públicas integrales (…)” (Techo, 2016, p. 26).

- El concepto de saneamiento de títulos se toma como sinónimo de regularización dominial por ser utilizados indistintamente por la legislación argentina.

- Las mujeres poseedoras son las más vulnerables a estas eventualidades, en especial cuando enfrentan conflictos familiares violentos.

- El término “interlegalidad” es tomado de Boaventura de Sousa Santos, quien sostiene que “la vida socio-jurídica está constituida, en la práctica, por diferentes espacios jurídicos que operan simultáneamente y en escalas diferentes” (Santos, 1991, p.31). Nuestras posesiones se asientan en “una relación compleja entre dos derechos, el derecho estatal y el derecho local, usando escalas diferentes” (Santos, 1991:31).

- “Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas” Párrafo 8, Observación nº 4 aprobada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con relación a la interpretación del derecho a la vivienda establecido en el artículo 11 (1) del PIDESC.

- El remedio de la usucapión ha sido incorporado al sistema civil argentino desde sus comienzos, tomando como fuentes la doctrina francesa del siglo XIX.

- De acuerdo con el art. 1 de ley Pierri (modificado por la Ley 26.493/09) la posesión debe ser pública, pacífica y continua, por al menos 3 años anteriores al año 2009. Hoy equivaldría a una posesión de al menos 18-19 años.

- En la Provincia de Córdoba se sancionó una ley con aparentes similares objetivos, la ley 10.738/2021, de “Creación del Programa de Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares”. Sin embargo, no se logró acceder a datos disponibles relativos a la implementación del programa.

- La convocatoria se hizo desde la Mesa de Gestión Barrial del Barrio Siburu, en coordinación con el Centro Experimental de la vivienda económica, unidad ejecutora del Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas, y la Asociación Civil de Vivienda Económica que es Unidad de Vinculación Tecnológica de CEVE, habilitada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.

- Esta identificación surge de la categorización realizada por la Cámara nacional electoral, disponible como Datos abiertos en: https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/data/datos-abiertos/categoria/geografia-y-mapas/circuitos-electorales-de-la-ciudad-de-cordoba/212

- Ver el Mapa de Vulnerabilidad Social de la ciudad de Córdoba del año 2016 en Cuba (4/5/2017).

- La definición de barrios populares surge del artículo 46, cap. XI Decreto 2670/15 (modificado por el Decreto 358/17).

- Según ID Renabap, a saber: ID 1583 Villa Siburu y ID 1667 El Bordo.

- El equipo de trabajo se constituyó por convenio entre la Asociación Civil AVE y la Cátedra de Práctica Profesional Asistida con orientación en hábitat popular, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba (FAUD-UNC). El equipo diseñó una estrategia de comunicación dirigida a convocar a población poseedora, entrevistó a los y las interesados/as, y registro de información en legajos individuales con copia de documentación.

- Los resultados fueron también presentados y discutidos en el III Encuentro de la Red de Asentamientos Populares: Emergentes y debates en torno al hábitat popular en la ciudad de Tucumán, el 11 de mayo de 2023, organizado por el Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat (INTEPH, CONICET-UNT).

- Los elementos procesados en el relevamiento se sistematizaron en el Informe Técnico 2022, Relevamiento Villa Siburu, Córdoba. Autores: María Florencia Pasquale, Fanny Camila Artaza, Ma. Eugenia Corvalán y José Flores.

- A los fines de realizar este cálculo se toma la “unión de posesiones”, esto es, no solo el cómputo de los años del poseedor actual, sino también la suma de los años acumulados por su/s antecesores, siempre que fuera posible reconstruir dicha unión documentalmente por transmisión particular o por vínculo filial.

- Se propone el término tracto posesorio para describir una realidad que, aunque meramente posesoria (no registral), permite reconstruir cierta formalidad en las transmisiones de dominio sobre cada inmueble. En otras palabras, existirían casos de encadenamiento de adquisiciones documentadas de diversos modos informales y no registrados.

- Documentos sin firma certificada, sin fecha cierta, y con múltiples errores formales, hacen difícil conectar algunas posesiones con la transmisión original hecha por el titular registral.

- Hasta hace muy poco entre ellos se incluía el pago del impuesto a la transferencia de inmueble (el 1,5% del valor del inmueble). Éste impuesto fue derogado recientemente por la Ley 27.743 de julio de 2024. Actualmente el vendedor también debe pagar el impuesto de sellos (1% del valor del inmueble), más una parte de los gastos de escrituración (2% aproximadamente del valor del inmueble).

- A pesar de que no ha sido usual que los asesores públicos ofrezcan este tipo de patrocinio, la LAJG no lo impide.

- La adhesión a la ley Pierri fue ratificada también en la ley provincial nº 9811 del 2010, la que tampoco estableció la autoridad de aplicación general, ni reglamentó los procedimientos necesarios para implementarla.

- Ver https://www.argentina.gob.ar/habitat/integracion-socio-urbana/renabap/listado-renabap

- Ver https://www.infobae.com/sociedad/2023/12/19/cinco-millones-de-personas-viven-en-barrios-populares-segun-un-relevamiento/

- Se pueden revisar los Informe periódicos de SISU: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/integracion_socio_urbana_de_

barrios_populares_informe_primer_semestre_2022.pdf - Artículos 15 y 18 de la ley 27.453.

- El Fondo Fiduciario, creado por el artículo 13 de la Ley Nacional N° 27.453 (Decreto 819/2019) para afrontar eventuales indemnizaciones y financiar obras de integración socio urbana, fue inicialmente utilizado para avanzar en infraestructura en algunos barrios, más que en expropiaciones. Sin embargo, dicho Fondo fue posteriormente disuelto mediante el Decreto 312/2025.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anderson, M. (2012). Acceso a la justicia y al proceso legal: Creando instituciones legales más receptivas a los pobres en los países en desarrollo. En H. Birgin & N. Gherardi (Coords.), La garantía de acceso a la justicia: Aportes empíricos y conceptuales (2a. ed., pp. 1-40). Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Bono, G. (2012). Los planos en relación a la instrumentación de derechos reales sobre inmuebles. En G. B. Ventura (Dir.), Derecho Notarial (Nº 1, p. 221 y ss.). Zavalía.

Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). El acceso a la justicia: La tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos. Fondo de Cultura Económica.

Cuba, F. (2017, 4 de mayo). La transformación urbana, clave para combatir la inseguridad. La Nueva Mañana.https://lmdiario.com.ar/contenido/13490/la-transformacion-urbana-clave-para-combatir-la-inseguridad

Galanter, M. (2001). Por qué los poseedores salen adelante: Especulaciones sobre los límites del cambio jurídico. En M. García Villegas (Ed.), Sociología jurídica: Teoría y sociología del derecho en los Estados Unidos. Unibiblos.

Kiper, C. (1999). El juicio de escrituración. Hammurabi.

Techo. (2016). Relevamiento de asentamientos informales.http://relevamiento.techo.org.ar/downloads/informe_relevamiento_TECHO_2016.pdf

Santos, B. (1991). Una cartografía simbólica de las representaciones sociales: Prolegómenos a una concepción posmoderna del derecho. Nueva Sociedad, (116).

Ventura, G. B. (2003). El saneamiento de títulos y el registro de poseedores en Córdoba (Ley 9100). La Ley Córdoba.

REFERENCIAS LEGALES

Nacionales

Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (2015).

Decreto 2670/15 (2015) (Modificado por el Decreto 358/17).

Decreto 819 (2019).

Ley 27.453 (2018).

Ley 24.374 (1994).

Ley 14.159 (1952).

Provinciales

Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba (1995).

Ley 10.738 (2021).

Ley 8884 (2020).

Ley 9811 (2010).

Ley 9150 (2004).

Ley 8932 (2003).

Ley 9100 (2003).

Ley 7982 (1990).

Decisiones Jurisdiccionales

Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. (2003). Acuerdo Reglamentario N° 206 – Serie “C” (Modificado por Acuerdo Reglamentario N° 144-Serie «C» del 19/05/15).

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas. (2017, febrero). Observación General nº 4.

Cuaderno Urbano es una publicación científica con arbitraje internacional dirigida a la difusión de artículos y ensayos que se ocupan de la cuestión urbana —en el sentido más amplio del término— desde las disciplinas científicas, combinando trabajos empíricos, teóricos y ensayísticos que den cuenta de problemáticas locales, regionales y universales. La intención de la publicación es favorecer y promover la generación de ensayos y artículos de jóvenes investigadores con las reglas de arbitraje científico, colaborando en la producción editorial de sus ideas, como también divulgar el aporte de científicos ya consagrados en su especialidad disciplinar.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

Cuaderno Urbano Nº42: Índice de Contenidos.

INDEXACIONES

ERIH PLUS, índice europeo de revistas académicas

CAICYT-CONICET, Nivel 1 (nivel superior de excelencia). Forma parte del Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas.

SciELO, Scientific Electronic Library Online.

REDALYC, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

LATINDEX, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

DIALNET, Portal de difusión de la producción científica hispana.

DOAJ Directory of Open Access Journal.

ARLA, Asociación de Revistas Latinoamericana de Arquitectura.

REDIB, Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico.

___

CONTACTO

Comité Editorial: cuadernourbano@gmail.com

Equipo Técnico Revistas UNNE: revistas@unne.edu.ar

___

Circuito para la compra del ejemplar físico de CUADERNO URBANO

- El interesado deberá realizar la trasferencia por el monto de $1500 (Pesos mil quinientos) a la siguiente cuenta:

CUIT: 30-99900421-7

Razón Social: UNNE Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Banco de la Nación Argentina

Tipo de cuenta: Cuenta corriente en pesos

N° de cuenta: 0110429920042910229610

Alias: PEON.ROCIO.REMO - Enviar por correo electrónico comprobante de transferencia a las siguientes direcciones: cobrotesoreriaFAU@gmail.com y seinv.investigacion@gmail.com con los siguientes datos:

Nombre y apellido

N° DNI

Concepto de la transferencia efectuada - Retirar el ejemplar por la Secretaría de Investigación de la FAU.