Cuaderno Urbano Nº42 | Año: 2025 | Vol. 42

ARTÍCULO

ABORDAJES COLECTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE BARRIOS POPULARES. PARTICULARIDADES DEL CASO DE LA PLATA, 2000-2015

COLLECTIVE APPROACHES TO IMPROVING LOW-INCOME NEIGHBORHOODS. PARTICULARITIES OF THE LA PLATA CASE, 2000-2015

ABORDAGENS COLETIVAS PARA A MELHORIA DE BAIRROS DE BAIXA RENDA. PARTICULARIDADES DO CASO LA PLATA, 2000-2015

Andrea Di Croce Garay

Doctora en Arquitectura y Urbanismo, UNLP. Magíster en Estudios Urbanos, UNGS. Arquitecta, UNLP. Becaria posdoctoral CONICET. Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos, UNLP.

E-mail: andreadicroce@hotmail.com

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7173-6555

Resumen

El hábitat popular constituye una problemática de gran escala en las ciudades del sur global. Allí se conformaron miles de barrios populares caracterizados por viviendas precarias, infraestructura y servicios deficitarios, además de la inestabilidad en la tenencia de la tierra. Cotidianamente, sus habitantes impulsan mejoras en sus territorios, a veces con apoyo estatal y en ocasiones de manera colectiva. Este trabajo analiza el mejoramiento de barrios populares en La Plata (Argentina) entre 2000 y 2015, destacando los vínculos con procesos organizativos del mundo del trabajo local. A partir de una estrategia metodológica que articula técnicas cualitativas y cuantitativas, se presenta un mapeo interactivo que sistematiza casos y un análisis temporal y actoral derivado de él. La propuesta busca aportar herramientas para repensar acciones de mejoramiento habitacional desde paradigmas colectivos y participativos.

Palabras clave

Mejoramiento habitacional, barrios populares, La Plata, abordajes colectivos

Abstract

Low-income housing is a large-scale problem in cities in the Global South. Thousands of low-income neighborhoods have emerged there, characterized by precarious housing, deficient infrastructure and services, and unstable land tenure. Their inhabitants drive improvements in their territories on a daily basis, sometimes with state support and sometimes collectively. This paper analyzes the improvement of low-income neighborhoods in La Plata (Argentina) between 2000 and 2015, highlighting the links with organizational processes in the local labor market. Based on a methodological strategy that articulates qualitative and quantitative techniques, it presents an interactive mapping that systematizes cases and a resulting temporal and actor-based analysis. The proposal seeks to provide tools for rethinking housing improvement actions from collective and participatory paradigms.

Keywords

Housing improvement, low-income neighborhoods, La Plata, resistance

Resumo

A habitação de baixa renda é um problema de larga escala nas cidades do Sul Global. Milhares de bairros de baixa renda surgiram ali, caracterizados por moradias precárias, infraestrutura e serviços deficientes e posse de terra instável. Seus habitantes impulsionam melhorias em seus territórios diariamente, às vezes com apoio estatal e às vezes coletivamente. Este artigo analisa a melhoria de bairros de baixa renda em La Plata (Argentina) entre 2000 e 2015, destacando as conexões com processos organizacionais no mercado de trabalho local. Com base em uma estratégia metodológica que articula técnicas qualitativas e quantitativas, apresenta um mapeamento interativo que sistematiza casos e uma análise temporal e baseada em seus atores. A proposta visa fornecer ferramentas para repensar ações de melhoria habitacional a partir de paradigmas coletivos e participativos.

Palavras-chave

Melhoria habitacional, bairros populares, La Plata, resistência

DOI: https://doi.org/10.30972/crn.42428868

INTRODUCCIÓN

El hábitat popular latinoamericano constituye una problemática que desde hace décadas ha sido objeto de explicaciones académicas e intervenciones estatales. Desde mediados del siglo XX, los procesos migratorios expulsaron a amplios sectores de sus territorios rurales, mientras otros migraban hacia las ciudades en busca de empleo en la creciente industria. Sin embargo, la oferta laboral y habitacional resultó insuficiente, lo que impulsó a una parte de la población urbana a resolver sus necesidades —en particular la vivienda— a través de circuitos informales, conformando urbanizaciones populares. La ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, no escapa a este fenómeno y se encuentra entre las urbes argentinas con mayor número de barrios populares. Entre sus particularidades se destacan, además, procesos históricos de organización y resistencia vinculados al mundo productivo local (Di Croce Garay, 2024), cuya influencia trascendió los propios ámbitos laborales.

En este marco, el trabajo se propone relevar acciones colectivas de mejoramiento habitacional en barrios populares de La Plata entre 2000 y 2015. Dichas acciones recuperan prácticas colectivas y sistemas organizativos heredados de las principales actividades socioproductivas locales: fabril, estatal y universitaria.

La exposición de resultados se organiza en tres instancias: primero, la presentación de los conceptos teóricos que orientaron la investigación; luego, los hallazgos sistematizados en el Mapa de las resistencias del hábitat, un recurso interactivo de acceso abierto que reúne los casos de mejoramiento habitacional abordados mediante acciones colectivas; finalmente, un análisis de las dimensiones temporal y actoral derivado de ese mapeo. Estos apartados muestran las conexiones entre los procesos de organización territorial y el mundo del trabajo, así como las características comunes de los 86 casos relevados. El artículo concluye con reflexiones parciales que sintetizan los principales aportes del estudio.

MARCO CONCEPTUAL

Los barrios populares latinoamericanos se levantan desde hace más de un siglo en los bordes e intersticios de las ciudades, en aquellas tierras en desuso desprovistas de infraestructuras y servicios que, temporalmente, no representan interés para su renta. En Argentina, este fenómeno comenzó a crecer a partir de las décadas de 1940-1950, de la mano del fin del modelo agroexportador y el inicio de un modelo de acumulación basado en la sustitución de importaciones (Fernández Wagner, 2012). Esta situación generó un rápido y desmedido crecimiento poblacional urbano, que se tradujo en el aumento sostenido durante décadas de urbanizaciones populares. La expresión espacial actual en las ciudades es la profundización de las tendencias a la segregación social y territorial, más aún habiéndose constituido en enclaves del sistema globalizado, siendo sede de los grandes edificios corporativos. Al mismo tiempo, continúan siendo la sede laboral y habitacional de quienes quedaron al otro lado de la brecha (Rodriguez, 2002).

Tanto en el ámbito estatal como en el académico se desarrollaron explicaciones y se ejercieron acciones para atender el creciente problema, desarrollando intervenciones que tuvieron distintos carácteres acordes con los momentos históricos. Entre las primeras interpretaciones se encuentran la herencia de la sociología urbana estadounidense, que entendía las urbanizaciones populares como parte de prácticas rurales atrasadas, proponiendo su erradicación o mudanza a unidades habitacionales. A partir de la década de 1960 estas explicaciones fueron criticadas desde la teoría de la marginalidad de izquierda, desde donde se planteaba que el problema —lejos de ser cultural— era el producto de las dificultades estatales para intervenir, así como de las clases dominantes para ceder algunos de sus privilegios, al tiempo que se promovía el reconocimiento del trabajo que implica la autoconstrucción. Como contrapartida, durante esa misma década, el estructuralismo latinoamericano o “paradigma latinoamericano del hábitat popular» (Connolly 2013), interpretaciones que ubicaban a la producción urbana como el resultado de procesos de urbanización capitalista, observando la inserción periférica y dependiente de los países de la región respecto del núcleo central del capitalismo a nivel mundial (Relli, 2018). Desde esta teoría se entendió el apoyo a la autoconstrucción como una práctica retardataria de los procesos revolucionarios que además promovía la autoexplotación. En respuesta, lxs continuadores de la teoría de la marginalidad sostuvieron que las prácticas de autoconstrucción y autogestión del hábitat urbano tienen un potencial revolucionario, asumiéndolos en tanto experiencias desde donde puede surgir la organización comunitaria y popular. De estos debates nos interesa recuperar “la vertiente propositiva del anarquismo, de la que abreva John Turner, quien dio impulso a la idea de valorizar y recuperar lo producido aún en condiciones poco favorables” (Marzioni, 2012:60). Las corrientes teóricas interpretativas condensan en el seno de la Coalición Internacional de Hábitat de América Latina (HIC-AL, por su nombre en inglés): a través de los trabajos desarrollados por Ortiz Flores se conforma una línea conceptual que apunta trascender la dicotomía entre las restricciones estructurales y la capacidad de agencia, llegando a una síntesis plasmada en la categoría producción social del hábitat (PSH) (Ortiz Flores 2011; Rodriguez, 2007).

De forma simultánea a las interpretaciones e intervenciones, las prácticas colectivas barriales se convirtieron en una respuesta permanente con la que atender aquellos problemas del hábitat popular que no encuentran respuesta en las intervenciones estatales ni en las interpretaciones teóricas, o que no pueden esperarlas. Estas prácticas pueden ser interpretadas como formas de resistencia si son leídas como respuestas o reacciones a distintos tipos de violencias, físicas y simbólicas. Carman y Janoschka (2014) proponen incluir en la categoría resistencia a aquellos actos contemporáneos de rebelión por fuera de las luchas activas, reconocidas e institucionalizadas, incorporando a las múltiples formas de microrresistencias en la vida diaria. Dentro de ese conjunto, Fernandez Cabrera (2012) refiere a las resistencias urbanas (en particular las venezolanas), en tanto defensa del lugar de vida: en ciudades donde la supervivencia cotidiana es un tema a atender por los sectores populares, el barrio se convierte en el refugio. Asimismo, tras décadas de un proceso de desafiliación masivo (es decir el vacío dejado por los canales asociativos tradicionales como partidos y sindicatos), señala Merklen (2004) que para estos sectores sociales los barrios se convirtieron en un lugar tanto de repliegue de sus luchas, como de inscripción colectiva. Los barrios combinan entonces la inscripción territorial y la acción colectiva haciendo de ellos bastiones de resistencia (ibíd.). Del conjunto de resistencias barriales, la atención del mejoramiento habitacional constituye un elemento constante. La categoría mejoramiento habitacional (también llamado consolidación, regeneración, habilitación, rehabilitación, urbanización, acondicionamiento, radicación (Pelli, 1998)), resulta la expresión que se ha ido instalando en la comunidad y en las políticas públicas para hacer referencia a diversos aspectos que otorgan estabilidad y seguridad al hábitat. Entre ellos se encuentra la (1) Seguridad en la tenencia, es decir, el establecimiento de una protección legal o social contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas: el (2) Mejoramiento de la vivienda, referido a acciones orientadas a atender la ampliación, mejoramientos constructivos y/o instalaciones adecuadas de servicios dentro de las viviendas; y el (3) Mejoramiento barrial, donde se incluyen acciones con objetivo en mejorar o garantizar el acceso al espacio público, infraestructura, equipamientos de uso colectivo y/o acceso a servicios básicos. La garantía de cada una de estas dimensiones permite el acceso al hábitat digno, y con él a condiciones de vida dignas.

Desde la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP, 2022) en Argentina se cuenta con datos oficiales que permiten cuantificar este tipo de urbanizaciones, así como reconocer sus características poblacionales y habitacionales. En ellos se convive con situaciones de informalidad tanto en sus dimensiones físicas (viviendas precarias, conexiones deficitarias a servicios básicos, falta de equipamientos) como en las legales (Clichevsky: 2000, 2003; Duhau, 1998). De los 6.467 barrios populares registrados en Argentina, en la provincia de Buenos Aires se formaron durante las últimas décadas 1.934 barrios populares (es decir el 34% del total del país), de los cuales 1.561 se encuentran en el AMBA (el 81% del total de la provincia; y el 27% del país) (RENABAP). Esta serie de valores reflejan la densidad poblacional bonaerense producto de los procesos económicos nacionales; así como la vinculación entre densidad urbana, movimientos migratorios laborales y concentración de enclaves propios del hábitat popular.

En el caso de La Plata, el crecimiento urbano informal comenzó a tomar carácter de problema a partir de la década de 1980, presentando en adelante un crecimiento exponencial hasta convertirla en una de las ciudades de la Provincia con mayores conflictos habitacionales. La capital bonaerense concentra, junto a la ciudad de Córdoba, la mayor cantidad de barrios populares1, con un total de 162. Entre los partidos bonaerenses, es el que tiene mayor cantidad de barrios populares, el tercero en cantidad de superficie ocupada por este tipo de asentamientos, y el cuarto en cantidad de familias. La vida cotidiana de sus pobladores transcurre con una situación caracterizada por el acceso deficitario a todos los servicios: el 96,91% cocina con gas en garrafa y sólo el 9,26% se calefacciona con gas de red; el 88% no tiene acceso a la red de cloacas, y el 64% accede de forma informal a la red de agua (RENABAP, 2022).

Entre las actividades productivas de La Plata se destacan la administración pública, la universidad y las industrias (este último vinculado con los partidos aledaños de Ensenada y Berisso, es decir del Gran La Plata). A lo largo de la historia de esta ciudad se encuentran de forma sostenida experiencias de organización vinculadas con esas actividades productivas y sus espacios organizativos: sindicatos industriales y estatales, así como actores universitarios (estudiantes, docentes, no docentes) protagonizaron durante más de un siglo acciones reivindicativas que no sólo tuvieron características propias, sino que también influyeron en luchas de otras localidades (Di Croce Garay, 2024).

Sobre el hábitat popular platense se han publicado algunas investigaciones (Bernat: 2018; Del Río y González: 2018; Frediani: 2010; González: 2009; Relli: 2018; Rodríguez Tarducci: 2020; Vallejo: 2015), que indagaron en su historia, formas de crecimiento, estado de situación, intervenciones estatales, entre otras. El reconocimiento de la falta de estudios de los abordajes colectivos para atender el mejoramiento del hábitat popular, así como de sus vinculaciones con los actores locales, permitieron formular el nicho de investigación y los objetivos de este trabajo.

MAPA DE LAS RESISTENCIAS DEL HÁBITAT

Sobre la herramienta de mapeo y creación del mapa

Las demandas habitacionales relevadas junto con su anclaje material (L’Huillier y Ouviña, 2016), abrieron la posibilidad de realizar un “Mapa de las resistencias por el hábitat” (MRH) en el que registrar experiencias de abordaje colectivo a través de las que se atendieron problemas habitacionales. Entendemos los mapas como herramienta política y didáctica, “testimonios tejidos a punta de signos y símbolos que, en conjunto, constituyen una visión del mundo específica” (Offen, 2009:167), cuya construcción se limita a quienes manejan las herramientas para hacerlo. Esta perspectiva reconoce el rol históricamente hegemónico y dominante que han tenido, al tiempo que insta a usarlos como herramienta para mostrar la realidad desde otros puntos de vista. Trazado entonces por la propia selectividad, el MRH muestra el conjunto de conflictos relacionados con los efectos del modelo productivo hegemónico en el hábitat popular urbano platense, y los procesos de organización desplegados como respuesta por la población entre los años 2000 y 2015. En él se muestran 86 casos, clasificados según el aspecto habitacional atendido (24 casos de seguridad en la tenencia, 30 de mejoramiento barrial, y 32 situaciones de mejoramiento de las viviendas). Para cada uno se presentan los problemas abordados y hechos desencadenantes, las prácticas colectivas desplegadas, los actores participantes, el origen y las formas de administración de los recursos económicos y materiales, formas de vinculación con el Estado, repertorios de reclamo, resultados, y tipo de fuentes consultadas. El objetivo del Mapa es construir una herramienta que permita mostrar el carácter generalizado y sistemático tanto de los problemas del hábitat popular como de los abordajes colectivos para su atención. A su vez, se propone como herramienta didáctica, de difusión, de análisis de experiencias colectivas que buscaron mejorar el hábitat popular aparentemente desde los propios bordes de cada barrio, reconociendo que lejos se estuvo de dichos bordes. Los hallazgos de este trabajo no necesariamente tienen una vinculación lineal con la geolocalización de los sucesos relevados. Entonces, ¿por qué mapear las experiencias relevadas? ¿Cuál es su aporte (más allá de la perspectiva política del mapeo)? Por un lado, en el proceso de su construcción surgió la necesidad de sintetizar y sistematizar los hallazgos, con el objetivo de otorgarle legibilidad al Mapa, aportando así a la construcción de las variables y los valores. Por otro lado, resulta un aporte en la creación de productos académicos cuya lectura exceda el propio ámbito, perspectivándolo como herramienta de fácil acceso y lectura para su difusión entre organizaciones sociales, referentes barriales, actores estatales y universitarios.

Para su construcción se combinaron diversas etapas y fuentes: indagación en estudios previos a través de la revisión bibliográfica digital2; entrevistas y encuestas a actores territoriales3; análisis de la acción estatal mediante el análisis bibliográfico y entrevistas o consultas a actores estatales4; y análisis de acciones vinculadas a la UNLP5.

🔗 El resultado es un mapa digital interactivo de acceso abierto.

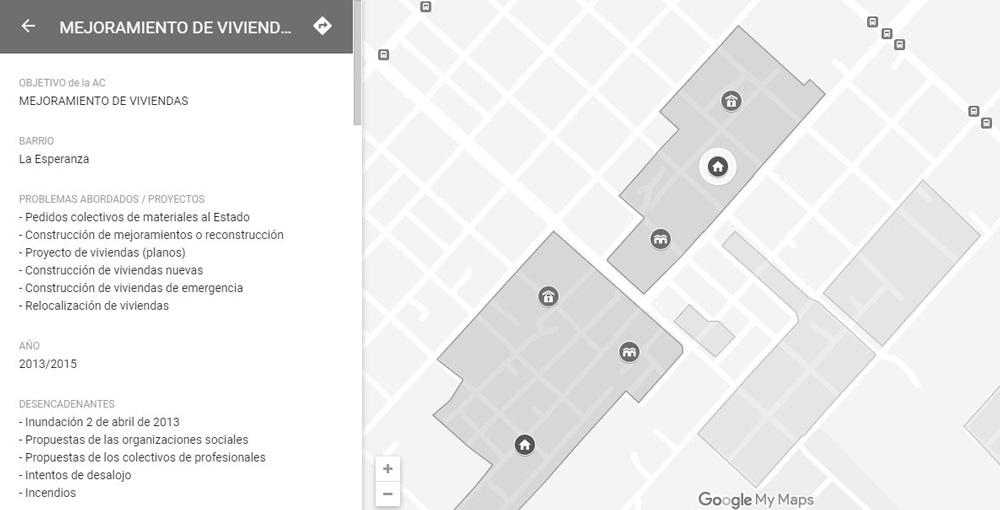

En él podemos distinguir los polígonos en color naranja que señalan a aquellos barrios populares donde fueron halladas acciones colectivas por el hábitat (44), y los que no en color amarillo. Por cada uno de los barrios, al clickearlos pueden leerse algunas de sus características: nombre, tipo (villa, asentamiento u otro), año de origen, cantidad de viviendas y cantidad de hectáreas (RPPVAP, 2015). Sobre los polígonos de los barrios populares donde se registraron acciones colectivas (los polígonos color naranja), pueden encontrarse íconos que indican si el objetivo de la acción colectiva estuvo vinculado con la Seguridad en la tenencia, con el Mejoramiento de la vivienda o con el Mejoramiento Barrial (Figura 1).

Figura 1. Imagen general del mapeo de las resistencias por el hábitat.

Fuente: Elaboración propia.

Del mismo modo que con los polígonos de los barrios, al cliquear sobre los íconos se puede acceder a una síntesis de la información relevada por cada caso (Figura 2): los problemas o proyectos abordados, las prácticas colectivas surgidas ante esos problemas o proyectos, las especificidades (actores, recursos, sistemas organizativos, repertorios de reclamo), y los resultados directos e indirectos a los que se llegó. Las cuatro dimensiones son asumidas en tanto secuencia: ante determinado problema surgieron prácticas colectivas, que tuvieron sus propias particularidades o propios componentes distintivos, y a partir de las cuales se llegó a una serie de resultados habitacionales y de otros tipos.

Figura 2. Ejemplo de barrio con acciones colectivas relevadas.

Fuente: Elaboración propia.

El mapa permite ver el panorama general de abordajes colectivos sobre problemas habitacionales, así como presentar algunas características particulares de cada barrio y cada proceso. Esos problemas y formas de abordarlos son, en muchos casos, comunes a varios barrios, y recuperan modos de hacer propios de las experiencias organizativas locales, como veremos a continuación.

Análisis temporal

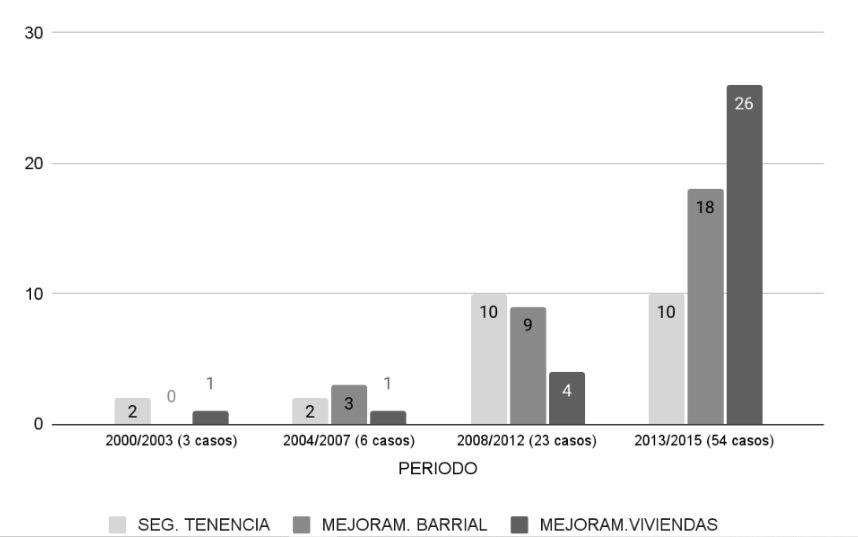

Teniendo como punto de partida el conjunto de valores construidos para las variables relevadas y el mapa dinámico, resulta de interés incorporar el análisis de la variable temporal y su influencia en lo sucedido para cada aspecto habitacional. Durante el quindenio estudiado se reconocen tres momentos estructurantes que impactaron de manera directa en la situación habitacional coyuntural y en sus abordajes, lo que permitió construir una periodización dentro del ciclo temporal trabajado (Gráfico 1).

Gráfico 1. Cantidad de experiencias relevadas de mejoramiento del hábitat popular a través de acciones colectivas, por período.

Fuente: Elaboración propia.

La crisis económica, social y política iniciada a inicios del siglo XXI llevó a que los reclamos de las organizaciones sociales giraran en torno de la garantía de los alimentos y del trabajo, desplazando las temáticas vinculadas con el hábitat. Si bien se crearon programas de reactivación económica y atención de la urgencia habitacional (principalmente Plan Federal de Viviendas y el Programa conocido como Techo y Trabajo), para el caso de La Plata las diferencias entre los gobiernos municipal y nacional llevaron a que, a escala local, no se desarrollaran experiencias bajo estos programas, al menos en sus primeros años. Durante los años 2000 – 2003 registramos tan solo tres experiencias de abordaje colectivo del hábitat, vinculadas con la seguridad en la tenencia ante intentos de desalojos, y mejoramientos de viviendas impulsadas desde un equipo de extensión universitaria. Del mismo modo, en los primeros años post crisis —entre los años 2004 y 2007— las seis experiencias relevadas responden a acciones de defensa ante intentos de desalojo, y acciones de reclamo ante el mal funcionamiento de servicios; destacándose únicamente la experiencia de autoconstrucción del barrio Malvinas desarrollada a partir de una serie de reclamos de la comunidad qom, y financiada a través del programa PROTIERRA (Tamagno, 2001).

A partir de 2008, a un año de la asunción del nuevo intendente municipal Pablo Bruera, se inició una escalada de los procesos de construcción de edificios en el casco urbano platense. En este período se intensificó la direccionalidad dada por intereses de agentes inmobiliarios en lo referido al crecimiento urbano, con el acompañamiento de medidas del Estado municipal (Relli, 2018). Estas medidas se dieron en un contexto donde la riqueza producida con los commodities fue en parte absorbida por el mercado inmobiliario (como consecuencia del descreimiento en el sector bancario), que derivó en el aumento sostenido de los precios del suelo y de la vivienda (Del Río, Langar y Arturi: 2014), generando un “corset urbano” para los sectores de menores ingresos (Feliz et al., 2012). En el período se generaron nuevos movimientos migratorios de mano de obra de la construcción, que llegaban atraídos por la oferta laboral en esa rama. Así como se había dado durante la fundación de la capital provincial, nuevamente la llegada de mano de obra del rubro construcción se reflejó en el crecimiento de urbanizaciones informales.

En este período, transcurrido entre los años 2008 y 2012, de las 23 acciones relevadas se buscó atender principalmente la seguridad en la tenencia y el mejoramiento barrial. Así como en el período anterior, el abordaje de la seguridad en la tenencia tuvo por origen intentos de desalojo, y fue atendido a través de proyectos de ley de expropiación (que no prosperaron), y talleres informativos brindados desde distintos espacios de la UNLP. En el caso del mejoramiento barrial, los casos relevados tuvieron mayoritariamente por desencadenante el mal funcionamiento de los servicios básicos, y los recursos empleados en la mejora encuentran por origen el autofinanciamiento y la extensión universitaria. Por su parte, las cuatro acciones registradas para el mejoramiento de viviendas fueron impulsadas por equipos de extensión universitaria y organizaciones sociales, de forma autofinanciada. El conjunto de casos relevados refleja la necesidad de atender la mejora del hábitat popular, la existencia de acciones colectivas para su abordaje, y la fuerte presencia de la universidad y el autofinanciamiento, en un período donde la política habitacional local tuvo por foco lo sucedido dentro del casco fundacional.

El 2 de abril de 2013 se registró en la ciudad de La Plata la inundación más grande de su historia6, que se enfrentó con la falta de infraestructura y con la impermeabilización que significaron los miles de metros cuadrados cubiertos en cemento durante los últimos años. A través de organizaciones de la sociedad civil se atendió la urgencia hasta que comenzó a llegar la atención estatal (informe Sociosanitario elaborado por el Colegio de Trabajadoras Sociales, 2013). En los barrios más damnificados se formaron Asambleas de inundadxs, donde algunxs de lxs vecinxs que se habían encontrado de forma espontánea comenzaron a promover espacios de participación. Luego de la inundación de 2013 hasta 2015, se relevaron 54 experiencias, que tuvieron por desencadenante a la propia inundación, así como también la iniciativa de actores universitarios (proyectos de extensión universitaria, Consejo Social o cátedras de materias de grado). En el período se relevó la mayor cantidad de acciones financiadas mediante programas estatales que buscaron atender problemas habitacionales promoviendo la organización de sus beneficiarixs. Además, se registraron otros orígenes como intentos de desalojos, falta de mantenimiento de servicios básicos y relocalizaciones por nuevas obras de infraestructura, cuya atención en muchos casos retomó las acciones colectivas iniciadas a partir de la inundación.

Análisis actoral

Los casos relevados registran la vinculación con actores de diversos ámbitos socioproductivos locales (sindicatos, actores estatales, integrantes de la UNLP, Colectivos de profesionales) y de otros tipos organizativos (vecinos/as del barrio, ONG, asociaciones civiles, iglesias, clubes, organizaciones sociales, partidos políticos). Con el objetivo de indagar en las conexiones entre organización, conflicto, mundo del trabajo y territorio, observamos los roles que tomaron las intervenciones estatales, universitarias y de organizaciones sociales, así como su influencia en los sistemas organizativos, la promoción de los abordajes colectivos y los repertorios de reclamos empleados.

De la observación de las acciones promovidas por instituciones estatales se registran programas de atención del hábitat de origen provincial y nacional, a través de las que se brindó financiamiento y, en algunos casos, asesoramiento técnico. El rol estatal constituye una acción estructural en la planificación territorial en general, y la atención del hábitat popular en particular. Por acción u omisión, sus intervenciones representan un componente insoslayable en el desarrollo de la producción social del hábitat., produciendo “importantes marcas en la vida cotidiana de las familias de sectores populares, en las formas de organización social y en el hábitat en tanto que contribuyen a definir estructuras de oportunidades para dar respuesta a los requerimientos de su vida cotidiana” (Rodríguez y Di Virgiglio, 2011:18). No obstante, en el período indagado resulta una característica transversal la influencia de los cambios gubernamentales, la falta de continuidades y de planificación, y el cambio del foco de prioridades según los problemas que la coyuntura fue priorizando, resultando en una atención que no sostuvo sus propuestas de intervención en plazos medianos (ni mucho menos largos). Paralelamente, las intervenciones de las organizaciones sociales intervienen en la formación de agendas de prioridades:

“Dentro del Estado se dan tensiones y discusiones, pero a veces esas tensiones y discusiones no tienen un correlato con la demanda de los sectores populares. Entonces esa organización es necesaria para ir poniendo permanentemente en agenda las falencias y lo que se necesita” (entrevista realizada a trabajadora estatal)

Por su parte, la universidad local logró involucrar una serie de acciones que permitieron resolver el financiamiento, el asesoramiento técnico y —particularmente— el otorgamiento de legitimidad a acciones de reclamo. A través de una batería de herramientas propias como el Banco Social, el Consejo Social, la Escuela de oficios, los Centros de Extensión universitaria, cátedras y talleres, la UNLP desplegó, principalmente durante los últimos años del período de estudio, una serie de instituciones a partir de las que intentar vincular diversas problemáticas sociales con la casa de estudios. Asimismo, es notorio el crecimiento de las intervenciones universitarias desde 2013, en su rol como actor articulador entre organizaciones sociales y actores estatales mediante el Consejo Social universitario.

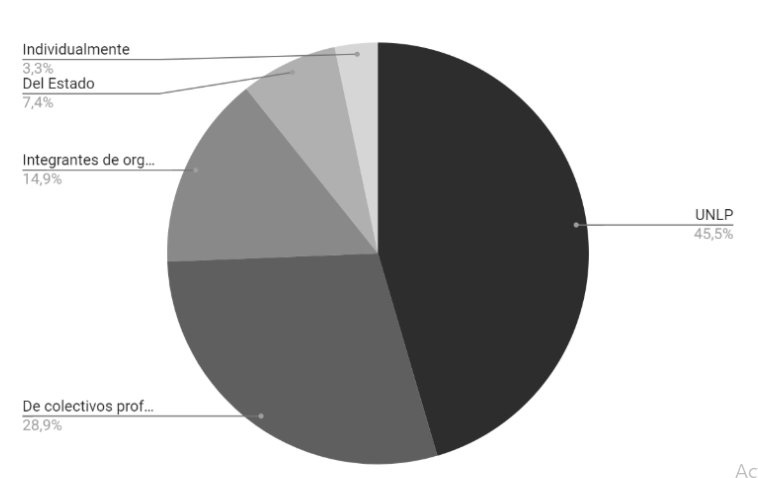

El análisis de las intervenciones técnico-profesionales revelan que la mayor cantidad de casos involucran actores universitarios, seguido de colectivos profesionales e integrantes de organizaciones sociales (Gráfico 2).

Gráfico 2. Origen de las intervenciones profesionales.

Fuente: elaboración propia.

En el ámbito local, la UNLP reviste relevancia y especificidad en el campo de la asistencia técnica. Dentro de las intervenciones de sus proyectos de extensión universitaria, se registraron diferencias en los alcances asumidos por los proyectos: por un lado encontramos intervenciones donde se desarrolla una suerte de compromiso extendido, buscando articular con otros organismos para la gestión de recursos económicos; por otro lado, proyectos que se desenvuelven actoral y financieramente en el marco o los bordes del propio proyecto. Otro aspecto relevado refiere a los objetivos de las acciones, no necesariamente excluyentes entre sí, que buscan atender la mejora del hábitat y la calidad de vida, y que en algunos casos intenta también aportar al fortalecimiento de los procesos organizativos en los que participan. A su vez, en reiterados proyectos se hace mención a la búsqueda de acercar al estudiantado (en este caso de arquitectura) a “escenarios reales”, búsqueda que coincide con las conclusiones que Lombardi et al. (2001) recogen a inicios de siglo XXI luego de dos seminarios de posgrado. En esas experiencias, lxs autores concluyen la inadecuación de las Facultades de Arquitectura en lo referido al abordaje del hábitat popular, así como la necesidad de que en los procesos de autogestión exista asistencia o capacitación técnica y social. El relevamiento reconoce de forma reiterada las intervenciones de lo que llamaremos profesionales del hábitat: profesionales de la arquitectura, la abogacía, el trabajo social, la agrimensura, la ingeniería forestal. Sus trabajos se desarrollan de forma constante y bajo distintas órbitas y formatos, principalmente de forma voluntaria o ad honorem. Lo permanente de sus trabajos indica, de alguna forma, la necesidad de su existencia, así como la vacante dejada por la atención estatal.

Cada grupo de actores influyó en los sistemas organizativos desplegados para el desarrollo de las experiencias, recuperando sus trayectorias y formas de hacer. Entre las formas de organización encontramos dos grandes grupos:

- Sistemas propuestos y dirigidos desde el Estado: cooperativas de trabajo, reuniones informativas para familias relocalizadas, talleres de contención para familias relocalizadas, conformación de asociación civil, mesas de diálogo o de trabajo con el Estado.

- Sistemas vinculados con prácticas barriales y de organizaciones sociales: mediante el acompañamiento a los procesos barriales impulsados desde el movimiento obrero (representado en sindicatos y partidos políticos), así como por el movimiento estudiantil, se han transferido experiencias y sistemas organizativos traducidos a escala barrial en asambleas barriales e interbarriales, reuniones vecinales, juntas vecinales, cuerpo de delegadxs, delegadxs por manzana, comisión de delegadxs por nacionalidad, cuadrillas o brigadas solidarias.

- Sistemas ligados al papel desarrollado por la universidad, cristalizados en talleres participativos (de proyecto de vivienda, de construcción, de regularización dominial, electricidad segura, derecho a la ciudad, colectores solares, asesoramiento sobre programas).

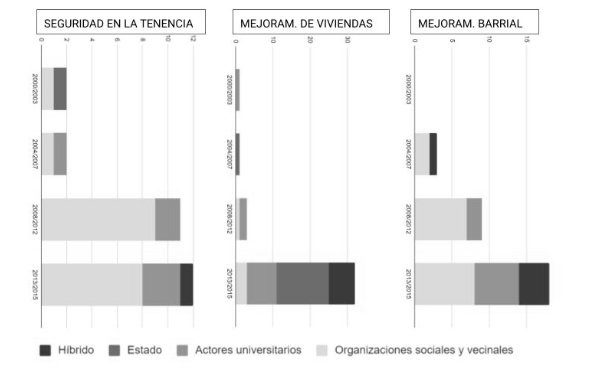

Los sistemas organizativos y los abordajes colectivos fueron, a su vez, impulsados por determinados actores o entornos (Gráfico 3).

Gráfico 3. Actores impulsores de los abordajes.

Fuente: elaboración propia.

Durante el período estudiado, encontramos la constante presencia de las organizaciones sociales como impulsoras del tratamiento colectivo para garantizar la seguridad en la tenencia, así como una escasa presencia estatal en la propuesta de este tipo de abordajes. Aunque las problemáticas habitacionales son de escala barrial y no familiar, la propuesta estatal no parece involucrar tratamientos colectivos, apelando a operatorias individuales o familiares.

Entre las formas de acceso a vínculos estatales se despliegan estrategias de distintos tipos: pedidos formales al Estado (cartas, notas, petitorios), utilización de contactos personales (en estos casos las personas integrantes de organizaciones sociales o vinculadas a la universidad fueron de gran importancia), y reclamos organizados operativizados a través de repertorios de reclamo (es decir, acciones a partir de las cuales los barrios logran o intentan ser escuchados). Entre ellos, encontramos dos tipos de repertorios. Por un lado, los institucionales, es decir, las acciones legales para acceder a dialogar o peticionar ante organismos e instituciones públicas (petitorios, juntadas de firmas, denuncias en Defensoría del Pueblo, mesa de negociación, pedidos de reuniones, reclamos a empresas prestatarias). Por otro lado, los repertorios no institucionales, que reúnen aquellas actividades a través de las que interpelar por fuera de los pedidos formales o legales. Suelen tener por objetivo la visibilización, la mediatización, la instalación en la agenda pública de los pedidos o necesidades. Su uso puede ser producto del agotamiento de los repertorios institucionales, o por decisión directa de los propios espacios organizativos. Entre ellos encontramos corte de calles, difusión por medios de comunicación, movilización, manifestación en empresa prestataria, ocupación de espacios públicos, presencia en las sesiones legislativas, instalación de carpas en espacios públicos, acampes.

REFLEXIONES PARCIALES

El artículo examina una problemática estructural del sur global: el hábitat popular. A partir de un relevamiento de 86 experiencias en la ciudad de La Plata, se construyó un mapa de las resistencias del hábitat, herramienta digital que permite sistematizar casos de seguridad en la tenencia y de mejoramiento de vivienda y barrial, que fueron abordados de forma colectiva. En el caso de La Plata, las formas de organización barrial se nutren de tradiciones asociadas con el mundo del trabajo fabril, estatal y universitario, resignificando repertorios históricos de lucha y trasladándolos al territorio popular.

En este apartado de cierre se presenta una serie de reflexiones parciales, en la que se busca recuperar los resultados presentados en relación con los objetivos inicialmente planteados. En ese sentido, se presentan en primer lugar reflexiones vinculadas con la lectura conjunta de los casos relevados y los debates conceptuales iniciales, para luego continuar con las conexiones encontradas con el mundo del trabajo local.

El trabajo buscó recorrer los procesos de mejoramiento habitacional de barrios populares platenses durante los primeros quince años del siglo XXI, a través de una lectura conjunta de las experiencias relevadas, con el objetivo de aportar a la comprensión de la problemática en tanto problema estructural. Así como fue desarrollado, los problemas estudiados no son exclusivos de la capital bonaerense, sino que resultan ser el producto de un modo de producción capitalista que genera y requiere de situaciones de dependencia y pobreza. En continuidad, las respuestas colectivas a los problemas que genera dicho sistema productivo también recorren cada uno de los sitios donde se generan brechas y desigualdades. El estudio del caso platense permite abonar a estas dos ideas, así como —y principalmente— observar y reconocer las particularidades de las experiencias locales en vinculación con las amplias trayectorias organizativas de esta ciudad, así como el rol aportado por la universidad. Tal como se desprende del análisis, los casos recuperados muestran que la autoconstrucción y la autogestión no son solo estrategias de supervivencia, sino procesos con potencial organizativo y político, capaces de articular demandas colectivas y producir transformaciones locales.

En términos reflexivos y conceptuales, en el inicio del proceso de investigación se decidió hacer uso del término “resistencias” para referirnos a las experiencias de organización popular que se esperaba registrar. La mirada de Carman y Janoscka (2014) permitió ajustar el lente, e incluir en esta categoría acciones cotidianas que, en tanto microrresistencias, permiten la subsistencia diaria. Su aplicación en el campo del hábitat permite incorporar acciones de reclamo que atienden la producción y el mejoramiento de viviendas, la rehabilitación de barrios populares, la atención de situaciones de emergencia habitacional ocasionadas por catástrofes. Los abordajes colectivos para la atención del mejoramiento del hábitat popular se constituyen en microrresistencias, al darle carácter plural a un problema que intenta ser instalado como de escala familiar, y al buscar garantizar la supervivencia de aquellos sectores sociales que el sistema productivo tiende a abandonar. Lo interesante de conocer las experiencias colectivas es comprender el involucramiento de conjuntos de familias: el mejoramiento habitacional no trata de problemas individuales ni familiares; por el contrario, son problemas de escala barrial, que requieren —por tanto— de tratamientos a esa escala. La atención individual refuerza construcciones ideológicas y culturales que refieren al acceso al hábitat digno como un sueño, como una búsqueda de resolución individual, desdibujando su carácter de derecho. En el estudio del caso platense, encontramos que frente a intentos de desalojo, deficiencia de servicios básicos o catástrofes como la inundación de 2013, los barrios populares no solo respondieron con acciones defensivas, sino que desplegaron estrategias de autoorganización: asambleas de inundadxs, brigadas solidarias, talleres participativos y cuerpos de delegados. El mapa visibiliza cómo el mejoramiento del hábitat se constituye en un bastión de resistencia territorial (Merklen, 2004), al mismo tiempo que en un espacio de inscripción colectiva.

Respecto de las conexiones con el mundo del trabajo local, en el recorrido de construcción del mapa se reconocieron problemas, prácticas colectivas, sistemas organizativos y repertorios de reclamo comunes a varios barrios, en cuyo análisis encontramos vínculos directos entre las trayectorias de las organizaciones participantes y las actividades realizadas, quienes fueron aportando a definir tanto los sistemas organizativos como el uso de diversas prácticas de reclamo. El análisis actoral revela la fuerte impronta del mundo del trabajo platense en la configuración de los abordajes colectivos. Sindicatos fabriles y estatales, organizaciones sociales, colectivos estudiantiles y equipos universitarios transfirieron sus formas de organización al plano barrial: asambleas interbarriales, cuadrillas solidarias, talleres técnicos y comisiones de delegadxs. Esta traducción de repertorios laborales y políticos a escala territorial demuestra cómo el hábitat popular se convierte en un campo de transferencia de las tradiciones de lucha locales.

Un aspecto central es el rol de la Universidad Nacional de La Plata. La UNLP aparece como actor articulador y legitimador de procesos, ofreciendo financiamiento, asesoramiento técnico y respaldo institucional a los reclamos. A través de proyectos de extensión, del Consejo Social y de programas de formación, la universidad no solo intervino en la mejora del hábitat, sino que también contribuyó a fortalecer la capacidad organizativa de los barrios. Este involucramiento obliga a reflexionar sobre la responsabilidad social de la academia: acompañar procesos populares implica trascender la asistencia técnica para asumir un compromiso político y ético con las luchas territoriales.

Se espera que este trabajo resulte de relevancia tanto para las políticas estatales como para las organizaciones sociales. En primer lugar, porque ofrece una sistematización de experiencias colectivas de mejoramiento del hábitat en La Plata, mostrando que las prácticas barriales no son hechos aislados sino parte de un entramado más amplio de resistencias urbanas. En segundo lugar, porque el mapa de las resistencias del hábitat constituye una herramienta accesible y pedagógica, que democratiza el conocimiento y lo pone a disposición de actores sociales y estatales. El relevamiento adquiere un valor adicional en el contexto presente de Argentina, donde el déficit habitacional y la expansión de barrios populares se mantienen como temas críticos. La sistematización de experiencias colectivas permite comprender cómo, incluso en escenarios de crisis económica y fragmentación estatal, emergen formas de autogestión y organización popular que ofrecen lecciones para las políticas actuales. En un momento en que se discute la efectividad de los programas de urbanización al tiempo que se los desfinancia, en una coyuntura donde la sociedad civil, vecinos de barrios populares e instituciones deben accionar estrategias contrahegemónicas de resistencia, plantear abordajes colectivos desde el hábitat resulta contextualmente significativo, proponiéndose este trabajo como insumo clave para repensar estrategias de intervención.

En un campo ampliamente trabajado como el del hábitat popular, este artículo buscó aportar una mirada original sobre los abordajes colectivos, evitando limitarse al déficit o la informalidad para poder destacar las capacidades organizativas y los aprendizajes sociales que emergen en los territorios. Esta perspectiva no sólo busca enriquecer los debates académicos, sino que también orienta prácticas estatales y comunitarias hacia enfoques más participativos, inclusivos y sostenibles.

En suma, el hábitat popular no puede comprenderse únicamente como déficit material, sino como espacio de producción social, resistencia y construcción de futuro colectivo.

NOTAS

- De acuerdo con el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), los barrios populares son aquellos “en los que viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)”.

- Sedici, Memorias FaHCE, Biblioteca digital Hilario Zalva, informes digitales de proyectos de extensión e investigación de la UNLP, revista de extensión “Doble Vía” (FAU, UNLP). En ellos se revisaron alrededor de 120 artículos de revistas científicas, tesis de grado y posgrado, ponencias de congresos, así como informes de extensión universitaria, revistas periodísticas locales, producciones audiovisuales, archivos de programas radiales, e informes del Consejo Social de la UNLP.

- Se realizaron 33 entrevistas mediante medios digitales y presenciales, 17 entrevistas con respuestas estructuradas vía formulario electrónico, 11 consultas exploratorias de forma telefónica, por correo electrónico o en charlas informales a referentes de organizaciones sociales locales de larga trayectoria en materia de trabajo territorial, referentes barriales y/o integrantes de asambleas barriales. Esta información fue complementada con trabajo de observación directa en asambleas barriales y análisis de notas de campo.

- Se realizaron 4 entrevistas a trabajadores estatales, buscando reconocer la existencia de instancias de acción colectiva en los siguientes programas: subprograma de Villas y Asentamientos Precarios (Programa Federal de Construcción de Viviendas), Programa Federal de Mejoramiento Habitacional (Mejor Vivir), Presupuesto participativo, Programa de reconstrucción de viviendas post inundación, Programa de Mejoramientos de Barrios (PROMEBA), Microcréditos otorgados a ONGs a partir de la Ley de Acceso Justo al Hábitat 14.449.

- Se incluyeron actividades desarrolladas por extensionistas de la UNLP, relevadas en informes finales de Proyectos de extensión de la la Línea de Hábitat; el Consejo Social, analizado a través de sus publicaciones y una entrevista a su directora; y el reconocimiento de profesionales del hábitat que de forma individual o colectiva desarrollaron prácticas territoriales en el hábitat popular mediante trabajos académicos y/o colectivos profesionales (Arquitectxs de la Comunidad, CeDyT, cátedras de la FAU-UNLP), relevados a partir de entrevistas, encuestas y análisis documental.

- Se registraron 392,2 mm. de precipitación, 181 de los cuales se registraron en un lapso de 4 horas (Sabbione, 2018:145)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bernat, M. S. (2018). Transformaciones socio-urbanas y vida cotidiana: el caso de la relocalización de un asentamiento de Ringuelet (2013-2017) (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de La Plata).

Carman, M. y Janoschka, M. (2014). Ciudades en disputa: Estudios urbanos críticos sobre conflictos y resistencias. Quid 16, 4(4), pp. 1-7. Recuperado de https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/issue/view/N%C2%B04%20%28Nov.2014-Oct.2015%29/showToc

Clichevsky, N. (2000). Información y segregación urbana en América Latina. Una aproximación. Publicación de las Naciones Unidas. División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos. Serie 28. Santiago de Chile.

Clichevsky, N. (2003). Pobreza y acceso al suelo urbano: algunas interrogantes sobre las políticas de regularización en América Latina (Vol. 75). United Nations Publications.

Connolly, P. (2013). La ciudad y el hábitat popular: paradigma latinoamericano. En B. Ramirez y E. Pradilla (Comps.), Teoría sobre la ciudad en América Latina (pp. 505-562). Universidad Autónoma de México.

Del Río, J. P.; González, P. (2018). Los asentamientos populares informales en el Gran La Plata: Una geografía cambiante con más de tres décadas de persistencia.

Del Río, J.P.; Langard, F.; Arturi, D. (2014). La impronta del mercado inmobiliario en el período neodesarrollista. Realidad económica (283), 77-101. En Memoria Académica. Disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.14263/pr.14263.pdf

Di Croce Garay, A. (2024). Resistencias desde la informalidad urbana. Mejoramiento habitacional y acción colectiva en el hábitat popular urbano: Partido de La Plata, 2000-2015 (Tesis doctoral). https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/163536

Duhau, E. (1998). Hábitat y política urbana. México: UAM.

Féliz, M.; Lozano, G.; Relli Ugartamendía, M.; Del Río, J.; Langard, F.; Arturi, D.; González, P.; Donato Laborde, M.; Ursino, S.; Cisterna, C.; Vértiz, F.; Mateuci, L.; Raymundo, P. (2012). Aproximación metodológica para el estudio de la dinámica reciente del mercado inmobiliario del Gran La Plata. XIV Jornadas de Geografía de la UNLP, 15 y 16 de noviembre de 2012, La Plata, Argentina. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.11072/ev.11072.pdf

Fernández Cabrera, B. (2012). Territorialidad, sujetos populares y nuevas resistencias A propósito de los Comités de Tierras Urbanas venezolanos. Cuadernos del CENDES, 29(81), 49-78.

Fernández Wagner, R. (2012). La Producción social del hábitat en la ciudad injusta. En M. Arébalo et al., El camino posible. Producción social del hábitat en América Latina (pp. 59-76).Trilce y Centro Cooperativo Sueco.

Frediani, J. (2010) Lógicas y tendencias de la expansión residencial en áreas periurbanas. El Partido de La Plata, Buenos Aires, Argentina, entre 1990 y 2010 (Tesis de posgrado). Presentada en Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para optar al grado de Doctora en Geografía. Recuperado de: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.355/te.355.pdf

González, P. (2009) “Asentamientos populares en la Gran La Plata : Un análisis de las nuevas territorialidades ante las transformaciones del mundo social – comunitario en la década del 2000” En XI Jornadas de Investigación del Centro de Investigaciones Geográficas y del Departamento de Geografía. La Plata. Recuperado de: http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.830/ev.830.pdf

Colegio de Trabajadores Sociales (2013). Informe Socio-sanitario del colegio de trabajadores sociales de La Plata. Recuperado de http://idepsalud.org/inundacion-la-plata-informe-socio-sanitario-del-colegio-de-trabajadores-sociales-de-la-plata/

L’Huillier, F., y Ouviña, H. (2016). Del Indoamericano a la Carpa Villera. Derecho a la ciudad y luchas por la urbanización de las villas (2010-2016). Quid 16. Revista del Área de Estudios Urbanos, (6), 54-87. Recuperado de https://www.publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/viewFile/2082/1771

Lombardi, J., Cremaschi, G., Marsili, L., Medina, D., & Cricelli, S. (2001). La Participación de la FAU en la producción social del Hábitat. Revista INVI, 16(42), 161-166.

Marzioni, G. J. (2012). Hábitat Popular. Encuentro de Saberes. Nobuko.

Merklen, D. (2004). Sobre la base territorial de la movilización popular y sobre sus huellas en la acción. Lavboratorio/n line. Revista de Estudios sobre Cambio Social, año IV. Número 16. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires, pp.45-52

Offen, K. (2009). O mapeas o te mapean: mapeo indígena y negro en América Latina. Tabula Rasa, (10), 163-190.

Ortíz Flores, E. (2011). «Producción social de vivienda y hábitat: bases conceptuales para una política pública» en El camino posible. Producción social del Hábitat en América Latina. Montevideo: Trilce (pp. 13-40) https://hic-al.org/wp-content/uploads/2019/01/el_camino_posible.pdf

Pelli, V. (1998). El mejoramiento habitacional de los asentamientos espontáneos. En Gestión Habitacional. Maestría de Hábitat y Vivienda. Universidad Mar del Plata, (Ed.). Bs. As. , Argentina.

Relli Ugartamendía, M. (2018). Política de regularización del hábitat popular urbano: provincia de Buenos Aires y partido de La Plata, 1983-2015. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

RPPVAP. Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos precarios (2015). Subsecretaría de Hábitat de la comunidad, Ministerio de Desarrollo de la comunidad de la pcia. de Buenos Aires. Disponible en http://www.registrovillasyasentamientospba.com.ar/registro/publico/

Registro Nacional de Barrios Populares, RENABAP (2022)

Rodríguez, M.C. (2002). Derecho a la ciudad y PSH. En E. Ortiz Flores y M. Zárate (Comps.). Vivitos y coleando: 40 años trabajando por el hábitat popular en América Latina (pp. 33-39). HIC-AL.

Rodríguez, M.C. (2007). La “producción social del hábitat”, definiciones y aristas multidimensionales. En M. C. Rodríguez y M. Di Virgiglio, M., Política del hábitat, desigualdad y segregación socio-espacial en el AMBA. AEU, IIGG.

Rodríguez Tarducci, R. (2020). Informalidad urbana en el partido de La Plata: Análisis del proceso de ocupación y apropiación territorial, 1989-actualidad. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Rodríguez M.C. y Di Virgiglio M. (2011). Coordenadas para el análisis de las políticas urbanas: un enfoque territorial. En Di Virgiglio et.al. Caleidoscopio de las políticas territoriales: Un rompecabezas para armar. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Sabbione, Nora (2018). Monitoreo de variables meteorológicas en la región. Red Universitaria Hidrometeorológica (RUH). En: Isabel López (comp.): Inundaciones por lluvia en el sur de la región metropolitana de Buenos Aires. CABA: Espacio Editorial, pp.133-158.

Tamagno, L. E. (2001). Nam qom hueta’a na doqshi lma’. Los tobas en la casa del hombre blanco. Identidad, memoria y utopía. Ediciones Al Margen.

Vallejo, G. (2015). Proyecto urbano y sectores populares en la génesis de La Plata. Rosario: Prohistoria.

Cuaderno Urbano es una publicación científica con arbitraje internacional dirigida a la difusión de artículos y ensayos que se ocupan de la cuestión urbana —en el sentido más amplio del término— desde las disciplinas científicas, combinando trabajos empíricos, teóricos y ensayísticos que den cuenta de problemáticas locales, regionales y universales. La intención de la publicación es favorecer y promover la generación de ensayos y artículos de jóvenes investigadores con las reglas de arbitraje científico, colaborando en la producción editorial de sus ideas, como también divulgar el aporte de científicos ya consagrados en su especialidad disciplinar.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

Cuaderno Urbano Nº42: Índice de Contenidos.

INDEXACIONES

ERIH PLUS, índice europeo de revistas académicas

CAICYT-CONICET, Nivel 1 (nivel superior de excelencia). Forma parte del Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas.

SciELO, Scientific Electronic Library Online.

REDALYC, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

LATINDEX, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

DIALNET, Portal de difusión de la producción científica hispana.

DOAJ Directory of Open Access Journal.

ARLA, Asociación de Revistas Latinoamericana de Arquitectura.

REDIB, Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico.

___

CONTACTO

Comité Editorial: cuadernourbano@gmail.com

Equipo Técnico Revistas UNNE: revistas@unne.edu.ar

___

Circuito para la compra del ejemplar físico de CUADERNO URBANO

- El interesado deberá realizar la trasferencia por el monto de $1500 (Pesos mil quinientos) a la siguiente cuenta:

CUIT: 30-99900421-7

Razón Social: UNNE Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Banco de la Nación Argentina

Tipo de cuenta: Cuenta corriente en pesos

N° de cuenta: 0110429920042910229610

Alias: PEON.ROCIO.REMO - Enviar por correo electrónico comprobante de transferencia a las siguientes direcciones: cobrotesoreriaFAU@gmail.com y seinv.investigacion@gmail.com con los siguientes datos:

Nombre y apellido

N° DNI

Concepto de la transferencia efectuada - Retirar el ejemplar por la Secretaría de Investigación de la FAU.